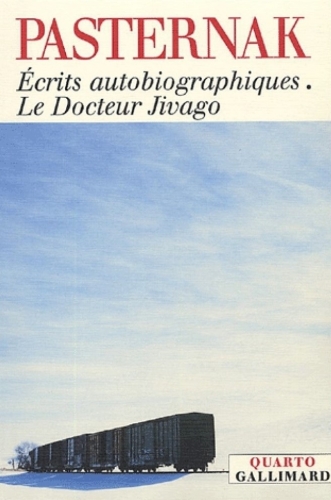

Gardé au chaud pour ce début d’année, le Quarto consacré à Boris Pasternak (1890-1960) comporte ses Ecrits autobiographiques. Le Docteur Jivago, ainsi que des documents annexes, dont une biographie détaillée et illustrée très intéressante. Pasternak évoque dans Sauf-Conduit et Hommes et Positions, deux textes écrits à plus de vingt ans d’intervalle, la même période de sa vie, à savoir son enfance, les années de formation, sa jeunesse, jusqu’à l’écriture de son fameux roman. Cela nous confronte à deux styles très différents de l’écrivain, qu’il commente lui-même en reniant sa première manière.

Sauf-Conduit (publié en revue de 1929 à 1931), dédié « à la mémoire de Rainer Maria Rilke », s’ouvre sur leur unique rencontre. Durant l’été 1900, dans le train en gare de Koursk, Boris, dix ans, observe cet inconnu vêtu d’une pèlerine tyrolienne noire qui « ne parle que l’allemand » avec son père et une femme qui dit quelques mots en russe à sa mère. A l’approche de Toula, le couple s’inquiète : le rapide n’a pas de halte prévue « chez les Tolstoï » et ils espèrent que le chef de train le stoppera à temps. Un attelage de deux chevaux les attend à la petite gare près de Iasnaïa Poliana et disparaît bientôt de leur vue.

Pasternak dit ses premières passions : la botanique, puis à partir de l’été 1903 à la campagne où sa famille a les Scriabine pour voisins, la musique. Après les six années passées par Scriabine en Italie, ils se revoient, s’apprécient. Boris, élève au Conservatoire, adore et admire Scriabine. Celui-ci l’encourage à composer, même si le garçon se plaint de ne pas posséder « l’oreille absolue ». Enfin la poésie, découverte à travers deux livres de Rilke empruntés à son père.

« Je n’écris pas ma biographie. J’y ai recours lorsque l’exige celle d’autrui. Avec son personnage principal, je considère que seul un héros mérite une véritable biographie, et que l’histoire d’un poète est, sous cette forme, absolument inimaginable. […] Le poète donne à toute sa vie une inclinaison si volontairement abrupte qu’elle ne peut pas être dans la verticale biographique où nous nous attendons à la trouver. […] Je n’offre pas mes souvenirs à la mémoire de Rilke. Au contraire, je les ai moi-même reçus en cadeau de lui. »

A l’université, en « section de philosophie de la faculté d’histoire et philologie », la passion de la littérature prend le pas sur celle de la musique, la philosophie surtout. Quand un étudiant lui parle de l’Ecole de Marbourg, il rêve aussitôt de découvrir cette ville. Sa mère lui offre deux cents roubles pour aller étudier en Allemagne. Il y va en train, découvre la petite ville médiévale, loue une chambre, se rend au café des philosophes.

Une jeune fille dont il est amoureux s’arrête trois jours à Marbourg avec sa sœur quand elle se rend en Belgique via Berlin. Il lui fait visiter la ville et prend même le train avec elle, se déclare à la jeune fille qui le refuse – il rentre à Marbourg transformé. Pour lui, désormais, seul l’art comptera. Il se met à écrire des vers, décide d’abandonner l’université. « Adieu, la philosophie, adieu la jeunesse, adieu l’Allemagne ! » Voici donc « des gares, des gares, des gares. » Bâle, les Alpes, Milan, Venise et la révélation de la peinture, Florence, retour à Moscou.

Dans cette évocation de sa jeunesse, on rencontre beaucoup d’écrivains, d’artistes, de musiciens, l’effervescence de l’avant-garde. Quand il voit pour la première fois Maïakovski, Pasternak lui trouve de la grandeur ; il admire son aisance, son élégance, s’enthousiasme pour ses premières œuvres poétiques. Le suicide de Maïakovski en 1930 sera un coup de tonnerre. Lui seul, écrira Pasternak, qui lui consacre la troisième partie de Sauf-Conduit, « avait la nouveauté de l’époque dans le sang. » Maïakovski fut le premier auditeur (encourageant) de son recueil de poèmes Ma sœur la vie (1917). Pasternak avait rompu publiquement avec lui en 1927, écœuré par son zèle propagandiste.

La vie est ma sœur, et voici qu’elle explose…, Boris Pasternak - YouTube

Pasternak écrit Hommes et positions. Esquisse autobiographique en 1955, lorsque Le Docteur Jivago est presque terminé. Cela commence ainsi : « Dans l’essai autobiographique Sauf-Conduit, que j’ai écrit dans les années 20, j’ai analysé les circonstances qui ont fait de moi ce que je suis. Malheureusement le livre est gâché par une affectation inutile, péché courant à cette époque-là. » Cette fois, dans un style beaucoup plus harmonieux, il raconte non seulement les sensations mais aussi les faits de sa première enfance, quand naît son désir d’accomplir « quelque chose d’extraordinairement lumineux et sans précédent ».

Lorsqu’il a trois ans, sa famille déménage à l’Ecole de peinture, sculpture et architecture, où son père Leonid Pasternak, peintre et dessinateur, donne des cours. Sa mère, Rosalia Kaufman, est pianiste. Son père illustre « Résurrection » de Tolstoï édité en feuilleton. Pasternak revient sur leurs relations avec Scriabine dont la musique est « audacieuse jusqu’à la folie ». Une jambe cassée lors d’une chute de cheval, devenue un peu plus courte que l’autre, va libérer Pasternak des obligations militaires. L’écrivain reprend le cours de ses années orientées vers la musique, le tournant vers la poésie grâce à Rilke – il se réjouit que Verhaeren, dont son père fait le portrait à Moscou, le considère comme « le meilleur poète d’Europe ».

A la mort de Tolstoï en 1910, Boris Pasternak accompagne son père à la petite gare d’Astopovo ; il rend hommage au génie littéraire de Tostoï, à sa « passion de la contemplation créatrice ». Jeune homme, il s’intéresse à tous les arts, fréquente les novateurs, fait partie d’un cercle où il donne une conférence sur « le symbolisme et l’immortalité ». On croise entre autres les noms de Blok, le grand poète de sa jeunesse, de Biely, d’Akhmatova. De Marina Tsvetaïeva, bien sûr, avec qui il correspondra des années durant.

Pasternak traduit Goethe, Kleist – toute sa vie, il traduira des écrivains européens dont il partage la culture, un travail alimentaire aussi, comme ses emplois de répétiteur à domicile. Quand ses livres et manuscrits sont brûlés dans un incendie provoqué chez un riche négociant, il s’en fait une raison – « je n’aime pas mon style jusqu’en 1940 » : « Il est plus indispensable dans la vie de perdre que de gagner. Le grain ne lève pas s’il ne meurt. Il faut vivre sans se lasser, regarder en avant et se nourrir de ces provisions vivantes que l’oubli non moins que le souvenir élaborent. »

Les bouleversements consécutifs à la Révolution russe changent leur vie à tous. Pasternak renonce à poursuivre son autobiographie, il y aurait tant à dire pour rendre compte des « épreuves nouvelles auxquelles ce monde a soumis la personne humaine ». « Il faudrait le décrire de telle façon que le cœur se serre et que les cheveux se dressent sur la tête. »