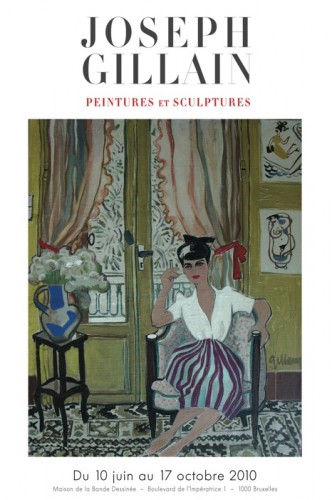

Joseph Gillain (1914-1980) ? Moins connu que le dessinateur Jijé, « un des maîtres européens de la bande dessinée » (F. Matthys), son alter ego (J. G.) - l’inventeur de Blondin et Cirage, de Fantasio (le compagnon de Spirou), de Jerry Spring, entre autres -, Gillain est aussi peintre. Juste à côté de la Gare centrale, la Maison de la bande dessinée lui consacre une exposition, jusqu’au 17 octobre : des peintures et quelques sculptures, une soixantaine d’œuvres issues de collections privées. François Deneyer, directeur de la Maison, publie une monographie de l’artiste belge aux quelque cinq cents peintures et sculptures.

Après quelques planches originales des années ’50, c’est une succession de paysages, de portraits, d’intérieurs. Gillain a peint partout, chez lui ou en voyage : La moisson à Overijse, La chambre jaune à Cassis, L’arbre mort ou Le mistral à Aix. Coins de Bruxelles ou de Paris. « Vie heureuse d’un homme au talent étourdissant, qu’ensoleillait l’amour de son épouse, de leurs cinq enfants et nombreux petits-enfants », écrit Francis Matthys (La Libre Belgique, 21 juin 2010).

Les couleurs intenses sont au rendez-vous, les influences aussi, surtout du côté du fauvisme. Annie à la jupe rayée, assise une cigarette à la main devant une porte vitrée, fait penser à un Matisse : rideaux souples retenus par des embrasses,

balustrade et feuillages derrière les vitres, bouquet dans un grand vase bleu sur un guéridon, tapis à motifs. La jeune femme porte un corsage blanc sur une jupe à

rayures vives, le rouge de ses lèvres répond à celui des embrasses, en contraste avec le mur ocre. C’est pimpant, c’est gai. On retrouvera Annie, l’épouse du peintre, plus loin, sur un canapé rose, entre autres.

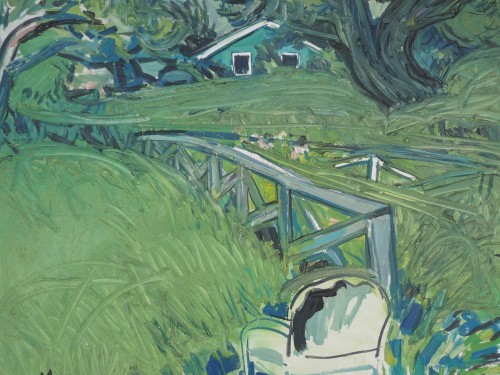

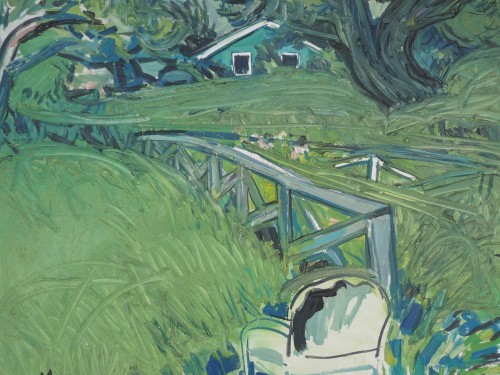

Vent d'orage dans le Connecticut (détail) © Joseph Gillain - www.jijé.org

Vent d'orage dans le Connecticut (détail) © Joseph Gillain - www.jijé.org

A quoi tient le charme de Juliette et sa poupée ? Derrière un gros bouquet rose et bleu posé sur un coin de table, la fillette regarde vers nous – vers le peintre – de ses grands yeux bruns. Jolie frimousse. A-t-elle pris la pose, bien sage sur sa chaise, pour figurer sur une toile comme la poupée représentée au mur près d’elle, coiffée d’un chapeau cloche ? La plupart des sculptures présentées un peu bas dans des vitrines sont des bustes d’enfants, une tête de Benoît Gillain en terre cuite esquisse un beau sourire.

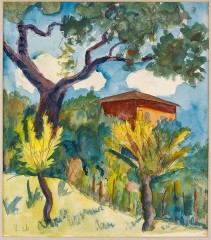

A plusieurs reprises, Joseph Gillain a campé son chevalet devant une maison noyée dans la verdure : Maison au pays basque – toits orangés, ciel et ombres bleues sous les arbres – une peinture légère à la Dufy. Vent d’orage sur le Connecticut est beaucoup plus mouvementé : l’herbe et les arbres y tourbillonnent ; d’un fauteuil blanc à l’avant-plan, le regard glisse sur une barrière en bois avant de découvrir le haut d’une maison enfouie dans la végétation. Ailleurs une table dressée près d’un arbre avec ses chaises en fer forgé (Repas dans le parc), un arrosoir bleu vif dans l’allée sinueuse d’un jardin entre des plates-bandes bien fleuries.

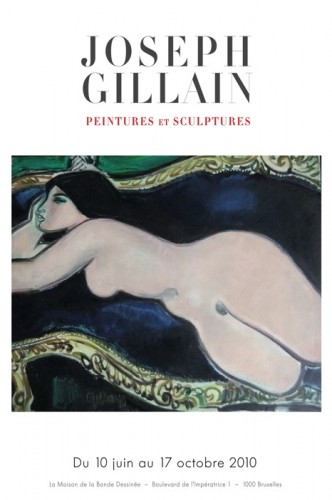

F. Matthys, dont l’article enthousiaste m’a décidée à visiter cette exposition, a choisi Fantasme sur canapé pour l’illustrer, un des beaux nus aux cimaises de la Maison de la bande dessinée. Plusieurs d’entre eux sont curieusement intitulés « Nu privé », un autre, tout en rondeurs, Les sept collines de Rome ! Ce serait trop long de vous décrire ces citronniers du Mexique ou encore ce paysage ardennais sauvage, structuré comme un Raty mais dans de tout autres tons que le Liégeois, toute la gamme du bleu foncé et du vert.

Sans prétention mais avec un art très assuré, Gillain peint la beauté du monde et des êtres. De nombreuses photographies le montrent à l’œuvre. Je ne regrette pas de m’être déplacée spécialement pour cette rétrospective, sur la foi d’une critique d’art qui attendait depuis quelques semaines sur mon bureau. Les bédéphiles retrouveront Jijé au Centre belge de la bande dessinée qui propose jusqu’à la fin de l'année une grande exposition sur L’atelier de Franquin, Jijé, Morris et Will et même à Jambes où on lui rend aussi hommage. En outre, ils peuvent revoir ici, sur la petite mezzanine au fond de la salle, une vidéo (Bande à part avec Jijé) où Jijé-Gillain, installé dans sa camionnette au milieu des bois, répond aux questions sur son travail de dessinateur.

En toute simplicité.