Antisémitisme, Ardennes de France, Baroque, Bibliothèque, Brel, Brèves, Caussimon, Chansons, Chronique, Cinéma, Ferré, Histoire, Histoire 14-18, Histoire 40-45, Itinéraires, Pages nomades, Photographie, Poésie, Racisme, Reggiani, Ruralité, Toponymie, Village, Voyage(s) - vous vous situez ?

Quand j’ai lancé Textes & Prétextes, j’imaginais une aventure plutôt solitaire, or la blogosphère bruisse de liens. Pas seulement de renvois vers d’autres pages, d’autres sites, mais de relations inédites qui se nouent avec le temps entre ceux qui écrivent et ceux qui lisent, ou l’inverse, par l’échange des commentaires. Si vous avez cliqué sur ces initiales, JEA, vous connaissez déjà « Mo(t)saïques », son blog remarquable écrit « dans la marge – et pas seulement par les (dis)grâces de la géographie et de l’histoire… » A travers ses chroniques blanc sur noir, rigoureusement documentées, ses poèmes parfois toponymiques au rythme des saisons et des paysages, le rouge entretient les braises d’un bon feu de mémoire et de solidarité au présent – voyez sa 200e page, généreusement fêtée. JEA a récemment ouvert des « pages nomades » où il m’a fait l’amitié d’une invitation. Dans l’esprit de cette « amicale », je lui laisse la plume pour vous présenter Drôle de jeu, de Roger Vailland.

* * *

La première page porte la date du 17 juin 1940. Ce Journal se referme le 23 juin 1943.

Son auteur, Daniel Cordier, « Alias Caracalla » (1), y décrit scrupuleusement son itinéraire depuis Bayonne. Quand le dos tourné à une France se pétainisant, il va s’engager à 19 ans dans les Forces françaises libres à Londres. Y rongeant à sang toutes ses impatiences. Jusqu’au 25 juillet 1942. Volontaire, il est parachuté près de Montluçon. Envoyé pour devenir le radio (Bip W) de Georges Bidault (2), il se retrouve secrétaire de… Jean Moulin. Daniel Cordier en sera inséparablement fidèle jusqu’à l’arrestation de Rex, le 21 juin 1943.

Parti en Angleterre antisémite impur et dur, son cheminement le conduit à voir de ses propres yeux les préparatifs et les applications journalières du judéocide en France.

Il ne s’en guérira pas.

Parti d’Angleterre avec la conviction que la résistance en France était idéaliste et « efficace », il est obligé de comprendre que « la réalité est tout autre : les mouvements sont incapables de mobiliser des hommes déterminés, même peu nombreux, en vue d’opérations de choc » (3) telle la libération de Jean Moulin…

D’ailleurs, quels responsables de mouvements ont-ils voulu seulement lever le petit doigt pour arracher aux bourreaux nazis ce président du Comité National de la Résistance ?

Et Daniel Cordier de conclure sans exagération : « La vérité est parfois atroce ».

Ce Journal de plus de 900 pages s’ouvre sur cette explication du titre :

- « En 1943, je fis la connaissance de Roger Vailland, dont je devins l’ami.

Après la libération, il m’offrit Drôle de jeu, récit à peine romancé de notre relation. « J’ai choisi pour votre personnage le pseudonyme de « Caracalla ». J’espère qu’il vous plaira. »

Aujourd’hui, pour retracer une aventure qui fut, par ses coïncidences, ses coups de théâtre et ses tragédies, essentiellement romanesque, ce pseudonyme imaginaire a ma préférence sur tous ceux qui me furent attribués dans la Résistance. » (4)

Drôle de jeu ? Buchet-Chastel l’a publié en 1945. « Le livre de poche » l’inscrivit ensuite à son catalogue en 1973. En avant donc pour le tour des bouquinistes… Avec des prix parfois indécents. Mais au Journal de Daniel Cordier mis en librairies en mai 2009, succède en novembre une réédition du roman de Vailland par Phébus libretto. Avec sans doute un lien de cause à effet. Ce libretto 303 sera notre référence.

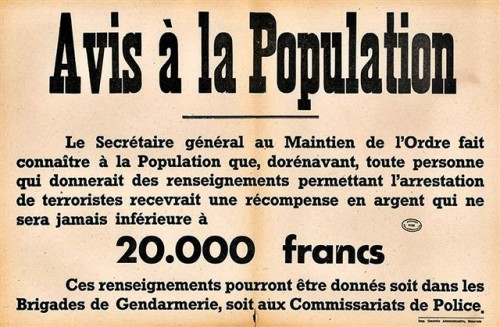

Vichy et la Résistance... Affiche sortant de l'Imprimerie centrale de Beauvais. (Photo JEA)

Dès la découverte du 4e de couverture, les lecteurs (masc. gram.) coincent sur ces précisions soulignées par Roger Vailland en 1945 :

« Drôle de jeu est un roman – au sens où l’on dit romanesque –, une fiction, une création de l’imagination.

Ce n’est pas un roman historique. Si j’avais voulu faire un tableau de la Résistance, il serait inexact et incomplet puisque je ne mets en scène ni les maquisards ni les saboteurs des usines (entre autres exemples), qui furent parmi les plus purs et les plus désintéressés héros de la Résistance. Mais Drôle de jeu n’est pas un roman sur la Résistance. Il ne peut fournir matière à aucune espèce de polémique – autre que purement littéraire –, et tout argument d’ordre historique ou politique qu’on y puiserait serait, par définition, sans valeur.

Si enfin le nom ou le pseudonyme d’un de mes « héros » se trouvait appartenir à un personnage existant réellement, ce serait pure coïncidence, indépendante de ma volonté et sans aucune signification. »

Voilà qui, avec du recul, semble distillé par des cornues bien précautionneuses. Si pas hypocrites. Vailland se réfugie dans les brumes de la fiction pour mieux enfumer ses lecteurs. Ou se protéger des antagonismes entre gaullistes et communistes, entre résistants de la première heure et de la dernière seconde, entre partisans d’une littérature réaliste et ceux qui s’embarquent pour des navigations plus surréalistes ???

Mais dès la première page, l’auteur se dément lui-même. En présentant immédiatement « le patron » :

- « Caracalla, qui bien qu’admirateur de l’Armée rouge (5), est loin d’être un révolutionnaire ; on raconte même qu’avant la guerre, il était inscrit à l’Action française. » (P. 13).

Et d’insister, deux pages plus loin :

- « Au fait, tu ne sais pas, Caracalla c’est un des chefs de la délégation gaulliste…

- Une huile !

- Dissident de juin 40, école spéciale en Angleterre, envoyé en France avec trente de sa promotion ; les vingt-neuf autres ont été pris ou tués… Il n’a que vingt-trois ans.

- Tu travailles avec lui ?

- Pas directement, mais c’est un ami personnel… » (P. 15).

Impossible de ne pas reconnaître Daniel Cordier.

Ainsi, les voies de deux lectures (au moins) sont-elles ouvertes dans ce Drôle de jeu. L’histoire. Le roman. En complément, voire se confondant, et non au détriment l’une de l’autre.

Pour l’histoire, se distingue par exemple, la figure immédiatement identifiable de Lucie Aubrac. Elle va vraiment arracher Raymond, son mari, des griffes de la Gestapo (6) :

- « Un jour, elle apprit qu’il allait être transféré dans une autre prison. Elle parvint à avoir la date et l’heure du transfert. Elle courut chez les camarades,

ils restèrent sceptiques – on se méfie des illusions d’une femme aimante. Elle parvint à les convaincre. Ils n’avaient pas d’armes, tout venait d’être raflé, elle les secoua tellement qu’ils s’en procurèrent et réunirent quelques copains. Elle eut une mitraillette pour elle, car elle les avait persuadés de la laisser participer à l’affaire. Une heure avant l’action, elle parvint à s’isoler quelques instants avec le plus jeune, celui qui lui avait paru le moins sévère :

« - Montre-moi comment on se sert de cet outil-là, demanda-t-elle. » (P. 34).

Quant à la fiction, Pierre-Robert Leclercq la décrit en ces termes :

« Drôle de jeu, le plus étonnant des romans que la période de l'Occupation ait inspirés. Son personnage central, François Lamballe, dont le nom de résistant est Marat, mène en effet une vie double, celle d'un combattant et celle d'un libertin. Une coexistence qui n'a rien de schizophrénique.

Guerre et hédonisme. Les compagnons de Marat s'interrogent. Au cours d'une conversation avec son camarade Rodrigue, Marat donne sa réponse : "La guerre exige la même loyauté que l'amour, c'est pourquoi l'homme noble n'admet que deux occupations, la guerre et l'amour." Lui entend vivre les deux. Homme de plénitude, il est entré en résistance comme on entre en religion, sans renoncer à la sienne, qui est la religion du plaisir (…).

En filigrane, et donnant une dimension supplémentaire à son propos, le roman nous dit aussi qu'il ne sert à rien de combattre une oppression si c'est pour aller vers la servitude. Quelque peu oublié, Drôle de jeu est en tout cas une grande oeuvre à retrouver ou découvrir. Un livre nécessaire. »

(Le Monde, 12 novembre 2009).

NOTES :

(1) Daniel Cordier, Alias Caracalla, Coll. Témoins Gallimard, 2009, 931 p.

Lire : http://motsaiques.blogspot.com/2009/07/p-145-daniel-cordier-une-si-rare.html

(2) Georges Bidault (1899-1983) succèdera à Jean Moulin comme président du Comité national de la Résistance.

(3) D. Cordier, op. cit., pp. 899-890.

(4) id., p. 9.

(5) Un oubli se creuse. Jusqu’aux débarquements de Sicile puis d’Italie, l’URSS fut seule en Europe à tenir tête aux nazis.

(6) Le 21 octobre 1943, avenue Berthelot à Lyon, le groupe de Lucie Aubrac (1912-2007) libère d’un fourgon cellulaire Raymond (né en 1914).