En 2006, s’échappant sans avion ni bateau de l’île de Majorque/Mallorca, Colo ouvre une première fenêtre sur la Toile, son “espacio”. En juillet dernier, son blog émigre au Courrier International. Sur “Espaces, instants”, elle nous emmène dans ses balades mallorquines ou autres, photos à l’appui, aussi pour saisir la grâce des saisons dans son jardin ou au potager. L’Espagne, son pays d’adoption, elle nous la fait découvrir

à travers ses artistes et ses réalités quotidiennes. Le regard de Colo sur notre ordinaire, sur nos rapports avec les autres ou avec les choses, comme avec le temps qu’il fait ou le temps qui passe, est toujours original.

Après avoir regardé la mer, écouté le vent, deviné le ciel, elle parle de ses découvertes culturelles ou nous salue en vers et en chansons. Pour partager ses lectures, elle en offre de larges extraits. Cette e-Colo aime rire et faire rire, dire et traduire – les langues sont son domaine. Pour notre plus grand plaisir – admiration –, ses billets sont bilingues, Colo la polyglotte les traduit du français vers l’espagnol, du catalan vers le français, avec parfois une touche d’anglais. Voilà qui singularise cette femme plurielle. “Primera voz” sur Textes & Prétextes, elle m’a montré le chemin des blogs. Pour

tout ce qui nous lie à jamais, je suis heureuse de lui offrir cette page.

* * *

J’ai perdu la trace de la statue de mon arrière-grand-père maternel.

Ceci est peut-être courant dans les familles éparpillées, mais le cas est étrange car la dernière fois que je l’avais vue, il y a une trentaine d’années, elle se trouvait sur la Grand-Place de Nivelles ; et puis, quinze ans plus tard, disparue. Ce n’est pas rien de perdre son arrière-grand-père !

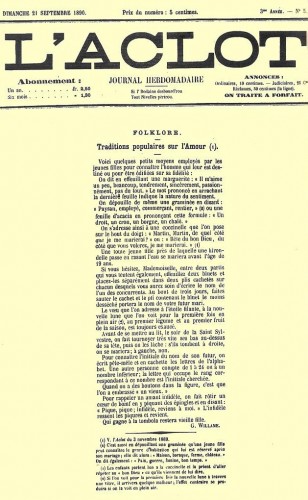

Georges Willame 1863-1917 (cliché de la revue La vie wallonne)

Alors quand Tania m’a invitée à gribouiller un mot ici, l’idée m’est venue de lancer un appel à ses nombreux lecteurs pour m’aider à la retrouver. J’ignore si mon amie connaît l’existence de ce poète, écrivain, dramaturge qu’était Georges Willame, sans doute, et par modestie, lui ai-je caché l’existence de cet artiste familial … Né à Nivelles en 1863 et décédé en 1917, il a écrit des livres historiques (Causeries nivelloises, par exemple), deux romans (Le Puison, dont je possède une édition datant de 1908, et Monsieur Romain), et une pièce (Èl roûse dè sinte Èrnèle). Et puis on lui doit les paroles de la chanson : Vive Djan Djan, chanson traditionnelle de Nivelles, - que ma grand-mère nous a bien entendu serinée.

Il avait fondé L’Aclot qui, pour les extraits que j’en vois dans l’Anthologie éditée par la Bibliothèque Principale de Brabant Wallon qui m’a été offerte, était un journal hebdomadaire nivellois publié dans les années 1889-1890. Il écrivait en wallon et en français. J’ai lu sur la toile, peut-être est-ce vrai ? qu’à cette époque la grammaire wallonne n’était pas encore fixée.

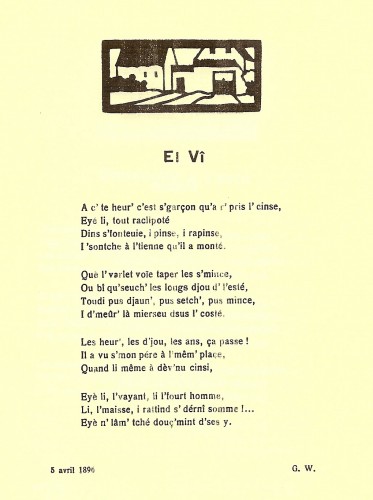

Voici un poème qui me touche beaucoup :

Ce qui donne ceci en français :

Le vieux

Maintenant, c'est son fils qui a repris la ferme / Et lui, tout recourbé / Dans

son fauteuil, il pense, il repense / Il songe à la côte qu'il a montée.

Que le valet aille jeter les semences / Ou bien qu'on soit aux longs jours d'été, / Toujours plus jaune, plus sec, plus mince, / Il reste là seul sur le côté.

Les heures, les jours, les ans, ça passe ! / Il a vu son père à la même place, / Quand lui-même est devenu fermier.

Et lui, le vaillant, lui, l'homme fort, / Lui, le maître, il attend son dernier sommeil.... / Et une larme lui tombe doucement des yeux.

(Traduction : http://ephrem.skynetblogs.be/post/6408792/el-vi)

Merci Tania de m’avoir prêté ton espace personnel.

Oh, mon aïeul, réapparaîtras-tu ?