Pour fêter les dix ans de son cahier Lire, qui paraît tous les lundis, La Libre Belgique a eu la bonne idée de joindre à son édition papier du 4 juin dernier un supplément intitulé « Etre écrivain aujourd’hui ». Vingt écrivains belges y disent ce que cela signifie pour eux, de Jean-Baptiste Baronian à François Weyergans. Trois voix féminines, c’est peu. Et de grandes plumes nous manquent déjà, disparues récemment : Dominique Rolin et Jacqueline Harpman.

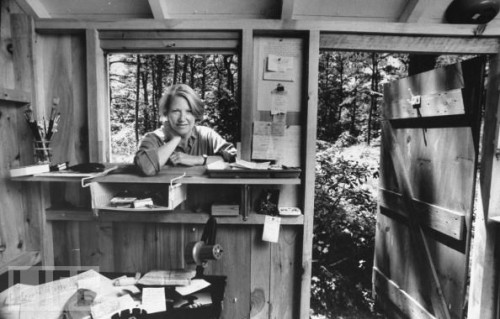

Une page pour chacun, par ordre alphabétique, un portrait photographique en noir et blanc : chaque auteur est présenté avec son dernier livre paru, la seule note de couleur. Plusieurs ont pris la pose devant leur bibliothèque, parfois en compagnie de leur chat (Francis Dannemark et Caroline Lamarche). D’autres ont préféré un bois, un jardin, une fenêtre, un mur, voire un fond noir, et Xavier Hanotte joue à se cacher derrière la couverture de son livre (où, il est vrai, son visage apparaît sur le bandeau).

Entrons dans le vif du sujet. Comme l’écrit Geneviève Simon en éditorial, « Qu’importe le flacon, pourvu qu’il y ait livresse… » J’ai picoré par-ci par-là, pour vous qui aimez lire – et parfois aussi écrire. Le dossier n’est pas en ligne tel quel, mais je vous mets en lien quelques articles parus sur le site de La Libre. Baronian écrit « d’abord pour le plaisir » – « Mais je ne témoigne pas, je ne pérore pas, je n’acquiesce pas, je ne m’indigne pas, je ne me rebelle pas : je raconte. » La philosophe Véronique Bergen lui fait face avec seize définitions du verbe « écrire » : « Ne pas se résigner à l’état de choses donné, que ce dernier soit objectif ou subjectif, politique ou mental. (…) Se griser d’intempestif, vibrer à ce qui intensifie l’expérience. » (Ouvrir des possibles)

François Emmanuel interroge : « Sous le bruit de fond permanent, comment faire entendre la voix des livres sans céder aux tentations de l’époque qui privilégie l’effet, l’événementiel, le journalistique ? Je pense souvent à cette belle phrase de Francis Chenot : « Ecrire non pas pour changer le monde mais pour que le monde ne nous change pas. » » A rapprocher de ce qu’écrivent plus loin Armel Job – « Dans la vie, nous ne voyons que le dessus des choses, nous vivons dans un axe horizontal. Le roman plonge à la verticale. Il nous emmène sous la surface, dans les profondeurs, où tout est perplexité, paradoxe, énigme. Le roman jette à bas nos triviales certitudes » et Colette Nys-Mazure – « Etre écrivain, c’est tenter de saisir au-delà du visible l’invisible que nous négligeons, entraînés par la vie courante, usés par la routine. »

Lire propose chaque semaine ses coups de cœur littéraires, au sens large : « de la BD aux essais, des romans au secteur jeunesse, des albums aux nouvelles » (Geneviève Simon). On peut retrouver ces critiques en ligne. J’aimerais, pour ma part, plus de place pour la grande littérature, mais La Libre a opté pour la diversité des genres et fait la part belle à l’illustration, sur huit pages agréablement présentées, il est vrai.

Ecrire et lire, ça va ensemble. Francis Dannemark : « Ecrire, c’est une façon de vivre. C’est être ailleurs et ici en même temps. C’est vivre vite et lentement. C’est vivre des vies au lieu d’en vivre une seule. C’est prendre du recul pour être plus précisément au cœur des choses. Au fond, me direz-vous, écrire, c’est comme lire. En effet. » Mais pour Jean-Luc Outers, cela mène parfois à « s’échouer loin de soi » ; être écrivain, c’est « se faire à l’idée que cette partie de soi qui écrit est peut-être un autre ».

Bernard Gheur rappelle à la réalité ceux qui rêvent d’être écrivains : « Beaucoup de travail, peu de gloire, de belles rencontres, parfois… Voilà, selon moi, le sort d’un écrivain d’aujourd’hui. » Caroline Lamarche déclare avoir répondu diversement à la question à chaque étape de sa vie : « Qu’est-ce qu’être écrivain aujourd’hui ? C’est, entre autres, inventer sa propre vie. »

« On écrit, si peu que ce soit, pour faire reculer la brute. » La littérature et les livres, pour Pierre Mertens, ce n’est pas la même chose. Il s’insurge contre la futilité dont on fait trop souvent l’éloge, « alors qu’un écrivain « en temps de crise » se devrait d’échapper au frivole comme d’un asile de fous qui serait la proie des flammes. »