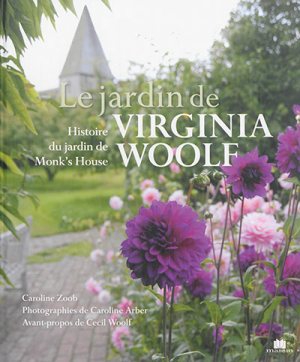

Même si on n’a rien lu d’elle, Le jardin de Virginia Woolf est un magnifique album à offrir aux amateurs de jardins et de fleurs – et un cadeau merveilleusement choisi pour qui aime Virginia Woolf, encore merci chère Colo. Caroline Zoob, ancienne conservatrice des lieux, signe cette « Histoire du jardin de Monk’s House » abondamment illustrée. Les photographies de Caroline Arber, les plans du jardin et des plates-bandes avec leurs légendes détaillées, les bouquets, sont un régal à part entière.

Le jardin des Woolf : tous deux l’ont désiré, aimé, tous deux en ont récolté les fruits, mais le jardinier, c’est Leonard Woolf qui écrira après la mort de Virginia : « Je sais que V. ne traversera plus le jardin, depuis son pavillon, et pourtant je regarde dans cette direction et je l’attends. » L’acquisition de Monk’s House (Rodmell, Sussex) est une belle histoire. Le bail de leur maison d’Asheham terminé, ils n’imaginent ni l’un ni l’autre de ne plus pouvoir quitter Londres pour la campagne dès qu’ils le peuvent. A Lewes, Virginia visite seule, en juin 1919, la « Maison Ronde », partie d’un ancien moulin, la trouve à son goût : son offre est acceptée.

Quand elle y retourne avec Leonard, ils voient une affiche en passant : « Monk’s House, à Rodmell, maison ancienne de trois mille mètres carrés de terrain, à saisir » – « juste ce qu’il nous aurait fallu », aurait dit Leonard, que la « Round House » n’enthousiasme pas. Virginia reprend sa bicyclette le lendemain pour Rodmell, décidée à faire preuve d’objectivité : les pièces sont petites, Monk’s House manque de confort, mais les arbres chargés de fruits, les fleurs, le potager, la vue sur « l’éteignoir gris du clocher » l’emballent. A la vente aux enchères, le premier juillet, ils emportent la partie, elle « le rouge aux joues » et lui « tremblant comme la feuille ».

Monk's House : Le salon vert

Dans une lettre, Virginia W. annonce : « notre nouvelle adresse est désormais Monk’s House, dotée de niches pour l’eau bénite et d’une superbe cheminée [deux niches flanquent la cheminée] ; mais la grande affaire, c’est le jardin. Je ne vous en dis pas plus, il vous faudra venir, vous asseoir sur l’herbe avec moi, ou vous promener sous les pommiers, ou grappiller des fruits – cerises, prunes, poires, figues, et des masses de légumes. C’est notre nouvel enfant chéri, je vous préviens. »

Ni électricité, ni eau courante, ni salles d’eau, cabinet au jardin… Virginia a déjà vendu des bijoux pour payer ses médecins et infirmières, les débuts sont très rustiques, on tire l’eau à la pompe. « Durant cinq ans, Virginia et Leonard se lavèrent dans la cuisine, derrière un rideau, et dans une bassine en fer blanc. » Mais au jardin, Leonard est dans son élément : il nettoie, désherbe, taille, fait des plans. Virginia chaule les murs de la maison de couleurs vives : rouge grenade pour la salle à manger, jaune vif dans les toilettes dehors, salon en vert vif (sa couleur préférée).

Virginia et Leonard Woolf dans leur jardin de Monk's House

(leur photo préférée de Caroline Zoob © Famille Keynes)

Les photos des Woolf dans le jardin de Monk’s House montrent leur bonheur d’y vivre, leur entente. Au fur et à mesure de l’argent gagné, ils vont le transformer, l’embellir, acheter un bout de champ voisin pour préserver leur vue et leur intimité. Allées de briques, terrasses – notamment la « terrasse aux meules » qui intègre les meules des anciens propriétaires –, bassin aux poissons rouges… Leonard devra engager quelqu’un pour se faire aider.

Virginia l’aide comme elle peut, tient l’échelle, fait des confitures. Elle aime écrire dans la cabane à outils, ce qui est impossible par temps froid. Plus tard, elle aura son pavillon de travail « sous l’arbre près du mur du cimetière ». Ils adorent tous deux s’installer au jardin, y recevoir leur famille, leurs amis, jouer aux boules.

Le pavillon de travail de Virginia Woolf à Monk's House ("Du temps de Virginia, il était moitié moins grand.

La partie à droite de l'arbre fut ajoutée après sa mort et reçoit désormais une exposition sur la maison.")

Caroline Zoob, dans Le jardin de Virginia Woolf, raconte et décrit chaque partie du jardin, les achats de plantes, les aménagements, le décor, les meubles, la lumière selon les saisons, au fil des années. Les variétés de plantes et d’arbustes sont nommées précisément. Son texte est émaillé de citations issues des écrits personnels du couple. Celui-ci surnommait les deux ormes qui se dressent au bord de la propriété « Leonard » et « Virginia ».

La conservatrice de Monk’s House durant sept ans raconte aussi ce que devient le jardin « après Virginia », la relation platonique de Leonard Woolf avec Trekkie Parsons-Ritchie qui partageait sa passion pour l’horticulture et le persuadera d’installer une serre contre la maison, dans les années 50, en plus des serres du verger, pour cultiver des espèces exotiques qui lui rappellent Ceylan, et à elle l’Afrique du Sud. Leonard Woolf ne voulait pas que la maison devienne un sanctuaire, il l’a léguée à Trekkie. Celle-ci la confia à l’université du Sussex, qui y logeait des universitaires – « Saul Bellow fut horrifié par le confort primitif de la maison au point de ne pas y passer une seule nuit. »

La chambre de Virginia Woolf à Monk's House (carreaux de la cheminée de sa sœur Vanessa Bell,

"avec un phare, un petit cutter aux voiles rouge sang et des touches du vert de Virginia")

Mais le jardin en a souffert et Nigel Nicolson, le fils cadet de Vita Sackville-West, œuvra au rapprochement entre l’université et le National Trust. Avec l’aide de ceux qui l’avaient connue du vivant de Virginia et Leonard, la maison de Monk’s House a été « interprétée » dans ce sens avant d’être ouverte en partie au public : photos, tableaux, tissus reproduits, peintures recomposées, objets leur ayant appartenu. « Ce qui manque, sans doute, c’est le fouillis chaotique de livres, papiers, et les assiettes de nourritures pour chiens et chats posées sur l’escalier, dont se souviennent presque tous les visiteurs des Woolf à Monk’s House. »

« Une halte dans cette brasserie, une des ultimes réalisations de l’architecte, est indispensable ! Elle conserve sa devanture revêtue de marbre et dont l’imposte est garnie d’une composition géométrique de vitrages imprimés. L’intérieur a conservé la plus grande partie de son mobilier d’origine : lambris, banquettes, poufs, tables basses, bar-comptoir, vitraux, jardinières...

« Une halte dans cette brasserie, une des ultimes réalisations de l’architecte, est indispensable ! Elle conserve sa devanture revêtue de marbre et dont l’imposte est garnie d’une composition géométrique de vitrages imprimés. L’intérieur a conservé la plus grande partie de son mobilier d’origine : lambris, banquettes, poufs, tables basses, bar-comptoir, vitraux, jardinières...