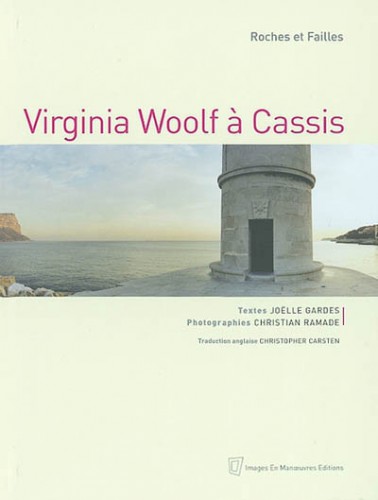

Glané à Toulon chez Mona lisait (la librairie d’occasion est bien située, à deux pas du nouvel embarcadère du réseau Mistral), un petit livre à la couverture irrésistible : Virginia Woolf à Cassis. Roches et failles. Les textes de Joëlle Gardes et les photographies de Christian Ramade « sont le fruit d’une rêverie autour des séjours que fit à Cassis l’écrivain anglais Virginia Woolf entre 1925 et 1929. »

Rêver de Virginia dans le Cassis d’aujourd’hui, retrouver un état d’esprit, c’est le thème du premier texte, « monologue d’une visiteuse moderne », rêverie personnelle de Joëlle Gardes, qui vit entre Cassis et Paris. Le second décrit les circonstances des vacances cassidaines de Virginia Woolf. N’y cherchez pas un reportage photographique : « la rade ouverte, le phare et la lumière », voilà ce que Christian Ramade cherche à montrer ici, et « l’intimité des lieux et des atmosphères » (26 illustrations).

Même en petit format, les photographies sont belles – deux d’entre elles illustrent le phare, celle de la couverture, reprise en double page, et une autre où se dresse près du phare, de dos, une femme en manteau devant la mer. Penser à Virginia, aller jusqu’au phare. « Ce matin, une brume flottait sur la mer et montait le long du cap Canaille. La lumière était froide et j’ai frissonné. » Ainsi commence « Ouvertures ».

Bien sûr, on pense à La promenade au phare : « Sur le paysage bien réel de Cassis s’est superposé le paysage intime et recomposé de Saint-Ives. » Au début du XXe siècle, Cassis était à la mode. (Je vous ai déjà parlé des écrivains anglais à la découverte des charmes de Sanary et de la Côte d’Azur.) Vanessa, sa sœur, mariée à Clive Bell, puis en couple avec Duncan Grant, parle de Cassis dans une lettre à Virginia comme de « Bloomsbury-sur-Méditerranée ».

A l’époque, au printemps, on trouvait des tulipes dans les champs – « dans ces avrils lointains où Virginia séjournait à Cassis, les tulipes rouges aux pétales pointus étaient le signe de la saison nouvelle. » En ces printemps « miraculeux », loin de Londres, des journaux et des critiques, de l’agitation, « on pouvait peut-être impunément savourer la saveur de miel du bonheur. »

Virginia Woolf logeait à la pension « Cendrillon » qui pouvait accueillir huit pensionnaires, remplacée aujourd’hui par un hôtel sans jardin, une brasserie restaurant avec terrasse « ouverte et bruyante », au pied de la falaise, sous le château de Cassis. Le second texte, « Intérieurs », résume la vie de Virginia, née Stephen, les deuils qui l’ont marquée. Avec Leonard Woolf, épousé en 1912, elle partage son temps entre Londres et Rodmell, leur maison à la campagne, et ils voyagent fréquemment à l’étranger.

C’est sans doute grâce à Roger Fry, « amoureux des cubistes et de Cézanne », qui faisait partie du cercle de Bloomsbury, que le groupe a découvert Cassis, la villa « Les Mimosas » et la villa « Corsica » toute proche. Vanessa loue pour dix ans la villa « La Bergère » sur le domaine de Fontcreuse, au milieu des vignes. Elle y passe plusieurs mois chaque année auprès de Duncan Grant avec leur fille Angelica, jusqu’en 1939.

Peu après son premier séjour à Cassis, en 1925, Virginia Woolf a commencé à écrire To the Lighthouse. Deux ans plus tard, elle y rend visite à Vanessa en train de soigner Duncan, atteint d’une pneumonie. Virginia loge alors à la villa « Corsica » : sur un balcon, elle écrit une lettre à son amie Vita, elle y évoque les gens, la mer, les bouquets de tulipes sauvages. En 1928, les Woolf louent des chambres à Fontcreuse pour se rapprocher de Vanessa alors installée à « La Bergère », à deux cents mètres du château. L’année suivante, ils reviennent à Cassis en juin, il fait plus chaud, ils projettent même d’acheter une petite maison, « La Boudarde », pour vivre plus longtemps auprès de Vanessa. Les deux sœurs ne pouvaient rester longtemps sans se voir.

Une traduction anglaise par Christopher Carsten termine cet ouvrage, plus évocateur qu'exhaustif, d’une centaine de pages en tout. J’ai laissé le cordon du livre vers le milieu, une double page pour « Les chemins de Virginia », quatre variations photographiques sur les chemins caillouteux où elle aimait marcher. « Le nom de Cassis revient souvent dans sa correspondance, écrit Joëlle Tardes, chaque fois avec émotion, comme celui du lieu où elle avait, ne fût-ce qu’un instant, éprouvé la plénitude du bonheur. »