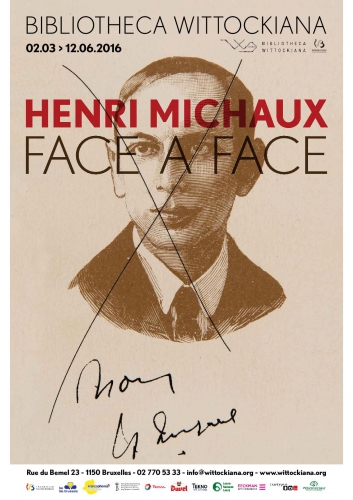

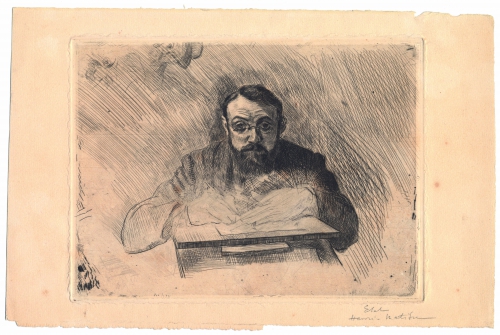

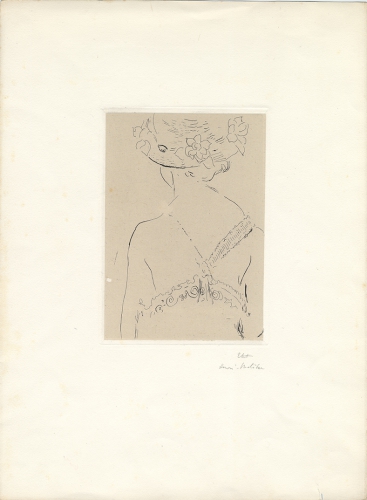

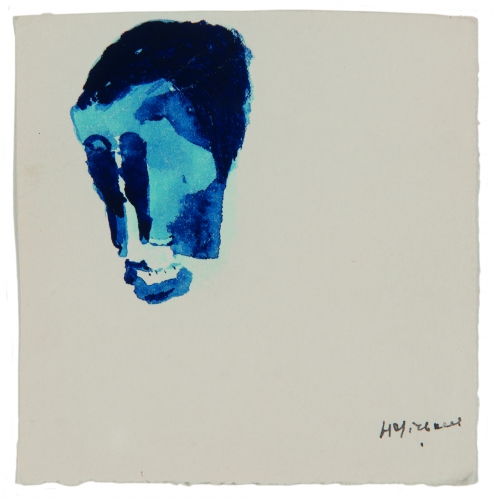

Henri Michaux (1899-1984), de son vivant, refusait toute représentation personnelle : déjà en 1927, quand la NRF édite Qui je fus, « avec un portrait de l’auteur gravé sur bois par G. Aubert », il refuse l’illustration, la barre d’une croix et signe par-dessous un « Non » péremptoire. C’est l’affiche de l’exposition qui vient de s’ouvrir à la Bibliotheca Wittockiana : « Henri Michaux Face à Face ».

Jacques Carion et Jean-Luc Outers sont allés chercher « ailleurs, entre écriture et peinture », le « vrai visage » de l’écrivain et du peintre, et c’est passionnant. L’exposition offre une porte d’entrée originale dans l’univers de Michaux, qu’on connaisse ou non son œuvre. L’auteur d’Un certain Plume (né à Namur) détestait sa « belgitude », il a obtenu la nationalité française en 1955.

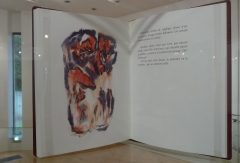

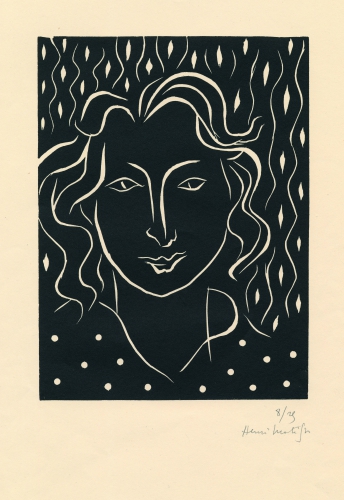

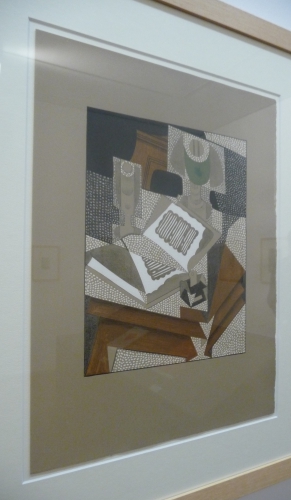

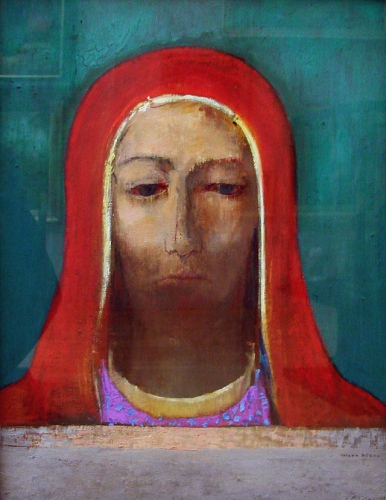

Le parcours donne à voir et à lire. D’abord « quelques renseignements sur cinquante-neuf années d’existence », une notice rédigée par Michaux lui-même en 1957. Puis, en première partie : « Henri Michaux face à ce qu’il crée (des mots pour se dire, des images pour se trouver) ». Près de deux petites gouaches bleues (de 1925, alors que sa première exposition date de 1937), une huile sur bois de 1982 (Michaux ne voulait pas de titre pour ses peintures) – et des extraits en regard : « Ce sont trois hommes sans doute ; le corps de chacun, le corps entier est embarrassé de visages ; ces visages s’épaulent et des épaules maladives tendent à la vie cérébrale et sensible. » (La nuit remue)

Henri Michaux Gouache sur papier ca. 1925 Coll. privée © SABAM Belgium 2016

L’obsession des têtes, du visage (brouillé, caché) apparaît comme un leitmotiv aussi bien dans la peinture de Michaux que dans ses écrits. Citations et extraits nombreux dévoilent un palimpseste où l’écrivain qui ne voulait ni se montrer ni parler en public interroge sans cesse le sens ou non-sens de l’apparence. « J’ai cessé depuis vingt ans de me tenir sous mes traits. Je n’habite plus ces lieux. » (Passages)

Emergences-Résurgences, Genève, Skira, 1972

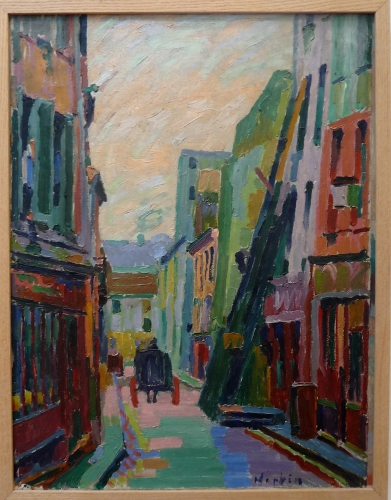

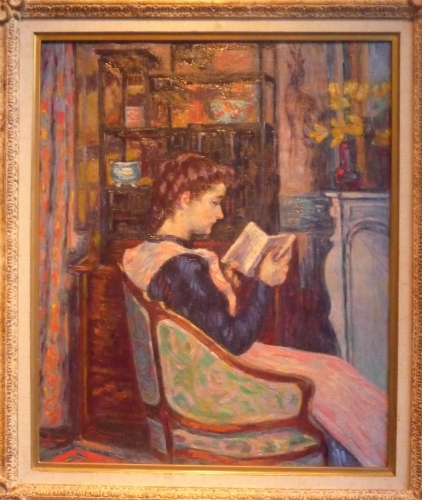

Bien sûr, au Musée du Livre et de la reliure, les ouvrages de Michaux sont particulièrement mis à l’honneur : livres d’art, plaquettes, illustrations... « Henri Michaux face à d’autres œuvres, évocations, invocations », la deuxième partie, est consacrée à ses écrits sur d’autres peintres : Klee, Sima, Matta…

En rêvant à partir de peintures énigmatiques (1972) évoque des toiles de Magritte sans les nommer, comme In memoriam Mack Sennett, une huile prêtée pour l’occasion par La Louvière.

Henri Michaux Huile sur bois ca. 1982 Coll. particulière © SABAM Belgium 2016

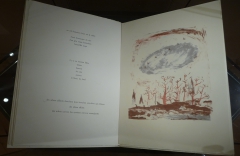

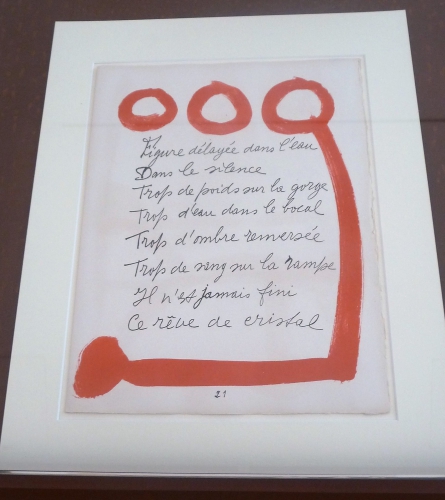

Michaux a beaucoup voyagé, en vrai et en rêve. Dans Arbres des tropiques (1942), entre autres dessins végétaux, voici un arbre à silhouette humaine, à moins que ce soit l’inverse – « Comme les arbres sont proches des hommes ! » « Lecture de huit lithographies de Zao Wou-ki » (1950), « En Occident le jardin d’une femme indienne » (1986), « Jeux d’encre. Trajet Zao Wou-ki » (1993) : autant de collaborations entre le poète et le grand peintre chinois (devenu Français, comme lui) publiées par de petites maisons d’édition.

Lecture par Henri Michaux de huit lithographies de Zao Wou-ki,

Paris, Godet, 1950 Coll. particulière

En appel de visages d’Yves Peyré a été une source d’inspiration pour ce « Henri Michaux Face à Face ». On découvre que Michaux aimait regarder des dessins d’enfants, d’handicapés mentaux, avant même qu’on parle d’art brut. En plus des huiles, aquarelles, encres, gouaches, « crayocolors », la plupart issus de collections privées, on peut voir aussi des dessins mescaliniens comme celui prêté par Alechinsky où aucune forme ne se distingue au premier regard mais où apparaissent, si on veut bien s’y plonger, des visages esquissés, encore et encore.

Henri Michaux Aquarelle sur papier 1981Coll. particulière © SABAM Belgium 2016

Enfin, « Henri Michaux face aux autres et à lui-même : portraits » réunit des dédicaces et des correspondances. L’écrivain a multiplié les refus par rapport à toute sollicitation – entretien, émission, spectacle, colloque, prix littéraire, et même publication dans La Pléiade ! D’une indépendance farouche, il protégeait son intimité, sa liberté, lui qui était pourtant si curieux des autres.

A côté de dédicaces signées Michel Leiris, Jean Dubuffet, René Char… et de dédicaces de Michaux dans une petite écriture serrée pas toujours lisible, on montre quelques lettres – Michaux les brûlait et demandait qu’on les brûlât – « en tout cas ne les publiez pas » écrit-il à son ami Franz Hellens à qui il refuse « CATEGORIQUEMENT » (sic) de republier quoi que ce soit de lui paru au Disque vert – « cet haïssable passé ».

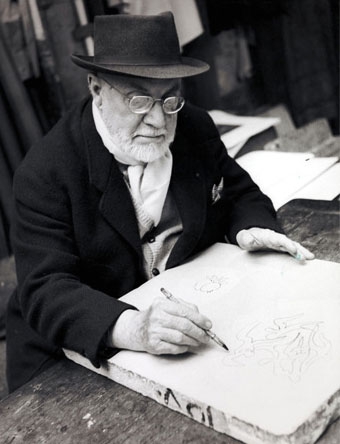

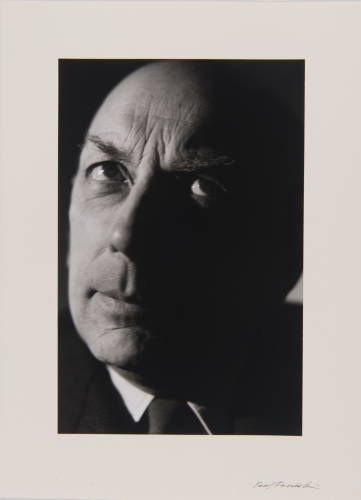

Henri Michaux 1953 © Photo Paul Facchetti

Le parcours se termine sur un portrait peint par Jean Dubuffet et des photos de Michaux par Gisèle Freund, par Paul Facchetti, où paradoxalement l’homme qui s’effaçait prend la pose. Etonnantes, ses deux dernières peintures inspirées par la mer du Nord donnent une note joyeuse à cette fin de parcours. Dans une salle annexe, Michaux encore, sous de belles reliures très diverses. A l’étage sont exposés des dessins inspirés par ses textes (Serge Chamchinov, Roland Breucker).

Vous pourrez découvrir « Henri Michaux Face à face » jusqu’au 12 juin à la Bibliotheca Wittockiana (et l’an prochain au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris.) A la fin du catalogue, un beau texte de Jean-Luc Outers évoque la mort et l’incinération de Michaux au Père-Lachaise : « L’homme sans visage ».