Les écrits de prison se lisent le cœur serré. Je ne reverrai plus le monde d’Ahmet Altan (textes de prison traduits du turc par Julien Lapeyre de Cabanes, 2019) fait « acte de résistance » et plus que cela. L’écrivain et journaliste turc y raconte son arrestation, comment il vit en prison, dans son corps et dans sa tête : il montre à quel point le regard et les rêves d’un écrivain sont libres, irréductibles.

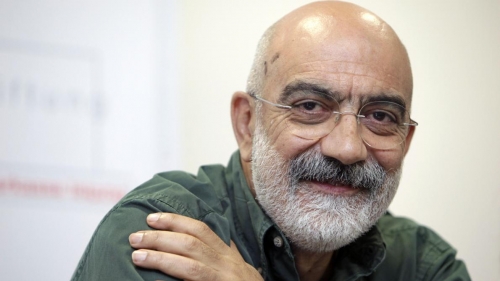

Ahmet Altan. Photo Jan Woitas/dpa (Le Soir)

Ahmet Altan, 70 ans, est encore en prison aujourd’hui. Les médias indépendants ont souligné, à juste titre, l’injustice de sa condamnation, comme pour des milliers de Turcs parmi lesquels de nombreux juges, accusés sans preuves d’incitation ou de participation au coup d’Etat manqué de 2016 attribué à la bête noire du régime actuel, Fetullah Gülen. Quand la police a sonné à la porte, il n’a pas été pris au dépourvu – ses vêtements étaient prêts. Quarante-cinq ans plus tôt, il avait déjà vécu cela, quand on est venu arrêter son père. Son frère Mehmet a été emmené aussi.

« Je ne pouvais plus… », « Je ne pourrai plus… » Quand on lui propose une cigarette dans la voiture de police, sa litanie de l’impossible est stoppée net : il secoue la tête et répond : « Merci, je ne fume que quand je suis tendu », en souriant. « Cette phrase a tout changé. Elle avait divisé la réalité en deux moitiés aussi sûrement qu’un sabre de samouraï, d’un seul coup qui est presque une caresse, tranche un bandeau de soie jeté en l’air. » Contrairement à son corps pris au piège, son esprit est intouchable.

Il passe sa première nuit en cellule avec un jeune professeur très pieux, qui a refusé de donner des noms, et deux militaires endormis. « Etrangement, penser à ma mort m’a tranquillisé. J’allais mourir un jour. Et quelqu’un qui va mourir ne saurait craindre ce que la vie lui réserve. » Pas de miroirs au-dessus des deux lavabos du couloir. Pour la première fois, il fait l’expérience de la disparition de son visage, ne le retrouve que lors de la visite médicale chez le médecin.

Rêver, se souvenir, imaginer une histoire, s’immerger dedans, voilà ce qu’Ahmet Atlan oppose aux vicissitudes de sa détention. Ecouter les autres, les observer. Le chapitre « Voyage autour de ma cellule » est un bel éloge de la littérature. Il se souvient de son enthousiasme à la lecture, à dix ans, du Voyage autour de ma chambre de Xavier de Maistre, qu’il imite en décrivant son nouvel univers : la cellule, le couloir, la cour. « J’oublie absolument tout en dehors du sujet qui m’occupe. (…) Le fait d’écrire contient ce paradoxe fabuleux qu’il est à la fois un refuge à l’abri du monde et un moyen de l’atteindre. »

Au tribunal, les trois hommes qui vont décider de son sort le font penser aux « petits fonctionnaires de Gogol ». Ahmet Altan se retrouve dans la situation de son personnage de son roman Comme une blessure de sabre, un homme qui attend son jugement. « J’ai écrit il y a des années ce que je vis maintenant. Je deviens le personnage d’un roman que j’ai moi-même écrit. » Celui-ci avait été condamné, il le sera aussi, à plusieurs reprises.

Pendant des mois, le plus pénible, pour lui qui a grandi dans une maison pleine de livres, est d’être privé de lecture. Un jour pourtant, les deux hommes pieux et l’incroyant (lui) reçoivent dans leur cellule une liste des livres de la bibliothèque. Des semaines après avoir précisé ceux qu’il aimerait emprunter, un livre lui est jeté à terre : Les Cosaques de Tolstoï. « Léon Tolstoï, ce Zeus de la littérature, entrait dans ma cellule avec ses mille paradoxes ».

En lisant Je ne verrai plus le monde, qui n’a pu être publié en Turquie, des lectures anciennes me sont revenues en mémoire, d’autres textes de prisonniers, dans les années 1970 : Journal et lettres de prison d’Eva Forest, Les frères de Soledad par Geoffroy Jackson, Lettres à Olga de Vaclav Havel. Dans son dernier chapitre, « Le paradoxe de l’écrivain », Ahmet Altan défie ceux qui l’ont condamné : « Me jeter en prison était dans vos cordes ; mais aucune de vos cordes ne sera jamais assez puissante pour m’y retenir. Je suis écrivain. Je ne suis ni là où je suis, ni là où je ne suis pas. » (« Le paradoxe de l'écrivain »)

Passionnante, cette première rencontre avec l’écrivain turc « libre dans sa tête » ! Je ne reverrai plus le monde a reçu le prix André Malraux 2019. Les raisons de le lire sans attendre ne manquent pas, vous l’aurez compris.