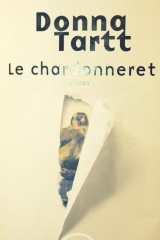

Enorme, c’est l’épithète qui convient au Chardonneret de Donna Tartt, dont j’avais dévoré Le maître des illusions. Ce roman-ci (traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Edith Soonckindt), qu’on ne lâche pas sans connaître le sort du petit tableau qui lui sert de titre et de fil conducteur, gêne parfois par sa profusion – il compte près de huit cents pages.

Carel Fabritius, Le chardonneret, 1654, La Haye, Mauritshuis

La catastrophe initiale est fascinante : au Metropolitan de New York où il visite avec sa mère une exposition de peinture hollandaise, à un moment où ils se sont brièvement séparés, Theo Decker, treize ans, revient à lui après une terrible explosion, dans une atmosphère de catastrophe. Près de lui, un homme tient à lui parler durant le peu de temps qui lui reste. Ce vieux monsieur qu’il avait remarqué en compagnie d’une petite fille rousse le pousse à emporter pour le sauver un petit panneau tombé près d’eux : le fameux Chardonneret de Fabritius, une des rares œuvres de ce peintre du XVIIe siècle, dont l’atelier fut détruit par l’explosion d’une poudrière.

Le vieux Welty, avant de mourir, a donné sa bague à Theo et une adresse où la porter de sa part. En état de choc, entouré de cadavres et de décombres, sans trouver sa mère, le garçon arrive à quitter les lieux avant l’arrivée des secours. Fidèle au code habituel entre eux, il rentre chez lui, l’attend – en vain. Quand il finit par appeler le numéro d’information sur le drame, c’est pour se retrouver quasi seul au monde, sans nouvelles de son père, dont le départ a été le début d’une vie plus heureuse avec sa mère, ni de ses grands-parents hostiles.

Pour échapper aux services sociaux qui risquent de le placer dans une institution, Theo se rend chez son copain Andy, qui habite un luxueux appartement dans un vieil immeuble chic sur Park Avenue. Par chance, la riche Mrs. Barbour, sa mère, contente de leur amitié qui fait du bien à son fils, accepte de l’abriter le temps qu’il voudra et le protège des ennuis, particulièrement attentive, malgré ses quatre enfants.

Quand il commence à émerger du traumatisme, Theo finit par appuyer sur la sonnette verte à l’adresse indiquée par le vieil homme du musée, apparemment une obscure boutique d’antiquaire : Hobie Hobart, restaurateur de meubles réputé, vit là et veille sur Pippa, la petite fille rousse du musée, la petite-fille de Welty, gravement blessée par l’explosion, qui a survécu.

Autour des protagonistes, la romancière américaine tisse une toile de fond : New York, les endroits que Theo et sa mère fréquentaient, la haute bourgeoisie, l’atelier de restauration ; puis, quand le père de Theo réapparaîtra, la Californie où il se fait un ami pour la vie, Boris, un Ukrainien qui lui fait partager ses recettes pour supporter les cahots de l’existence, alcool et drogue, et qui l’entraînera un jour à Amsterdam.

Donna Tartt maintient le suspense en ne parlant que par moments du petit tableau que Theo garde soigneusement caché sans oser en parler à personne, avec des sueurs froides chaque fois qu’il est question dans les médias de tableaux volés ou disparus. Quel sera son sort, se demande-t-on tout le long, et celui de son voleur ?

La tentative de vie commune entre père et fils sera un fiasco. Theo reviendra à New York ; c’est auprès de Hobie et de Mrs. Barbour qu’il se sent chez lui. La romancière plonge son lecteur dans les dérives et les angoisses du héros durant quatorze ans, on se demande parfois comment il tient encore debout.

Chacune des pistes ouvertes dans le roman est explorée à fond : commerce de meubles anciens, pratiques mafieuses, rituels mondains pour préparer un mariage dans la haute société... Trafics en tous genres, mensonges, coups foireux, violence, secrets, inquiétude, l’atmosphère est sombre le plus souvent. Heureusement les questions sur l’existence, les rapports entre les personnages, le goût du beau, l’érudition équilibrent le tout.

Dona Tartt a remporté le prix Pulitzer 2014 avec Le Chardonneret : « maelström d'émotions, de sensations, de réflexions fondu dans les mots mêmes, sculpté dans une écriture violente, brutale et admirablement cinématographique » (Fabienne Pascaud, Télérama), « thriller littéraire d’une grande efficacité » (Bruno Corty, Le Figaro), « roman cathédrale » (Laurence Houot, Culturebox).

De belles citations ouvrent chacune des parties, de « L’absurde ne délivre pas, il lie » (Camus) à « L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité » (Nietzsche). Les passages sur Le Chardonneret de Fabritius sont merveilleux, qu’il s’agisse de la peinture même ou de son sujet : un oiseau qui semble vivant, qui pourrait s’envoler, si une chaîne à la patte ne le retenait.

« En bas – faible lumière, copeaux de bois par terre – on avait le sentiment d’être dans une étable, avec de grosses bêtes qui attendaient patiemment dans l’obscurité. Hobie m’a enseigné le caractère des bons meubles, parlant de chacun en termes de « il » ou de « elle », de la qualité musculaire, presque animale, qui distinguait les meubles superbes de leurs pairs rigides en forme de boîte cubiques et plus recherchés, sans parler de la manière affectueuse dont il faisait courir sa main le long des flancs sombres et luisants de ses buffets et de ses commodes comme s’il s’était agi d’animaux domestiques. C’était un bon prof et très vite, en me faisant examiner et comparer, il m’a appris à identifier une copie : cela se voyait à l’usure trop égale (les vieux meubles étaient toujours usés de manière asymétrique) ; à des bords découpés à la machine au lieu d’être rabotés à la main (un doigt sensible sentait un bord découpé à la machine, même avec peu de lumière) ; mais surtout à cause de l’aspect plat et mort du bois auquel il manquait un certain éclat, ainsi que la magie provenant des siècles durant lesquels ils avaient été touchés, utilisés, et étaient passés entre des mains humaines. Contempler les vies de ces vieilles commodes et de ces vieux secrétaires – des existences plus longues et plus douces que la vie humaine – me plongeait dans le calme comme une pierre en eaux profondes, si bien que lorsque venait l’heure de repartir je sortais de là abasourdi et clignant des yeux, pour retrouver le vacarme de la 6e Avenue en sachant à peine où j’étais. »

« En bas – faible lumière, copeaux de bois par terre – on avait le sentiment d’être dans une étable, avec de grosses bêtes qui attendaient patiemment dans l’obscurité. Hobie m’a enseigné le caractère des bons meubles, parlant de chacun en termes de « il » ou de « elle », de la qualité musculaire, presque animale, qui distinguait les meubles superbes de leurs pairs rigides en forme de boîte cubiques et plus recherchés, sans parler de la manière affectueuse dont il faisait courir sa main le long des flancs sombres et luisants de ses buffets et de ses commodes comme s’il s’était agi d’animaux domestiques. C’était un bon prof et très vite, en me faisant examiner et comparer, il m’a appris à identifier une copie : cela se voyait à l’usure trop égale (les vieux meubles étaient toujours usés de manière asymétrique) ; à des bords découpés à la machine au lieu d’être rabotés à la main (un doigt sensible sentait un bord découpé à la machine, même avec peu de lumière) ; mais surtout à cause de l’aspect plat et mort du bois auquel il manquait un certain éclat, ainsi que la magie provenant des siècles durant lesquels ils avaient été touchés, utilisés, et étaient passés entre des mains humaines. Contempler les vies de ces vieilles commodes et de ces vieux secrétaires – des existences plus longues et plus douces que la vie humaine – me plongeait dans le calme comme une pierre en eaux profondes, si bien que lorsque venait l’heure de repartir je sortais de là abasourdi et clignant des yeux, pour retrouver le vacarme de la 6e Avenue en sachant à peine où j’étais. »