Le renouvellement perpétuel de Pablo Picasso impressionne : toute une vie à réinventer sa peinture. Ses sculptures, excepté les plus célèbres comme la tête de taureau née d’une selle de vélo et d’un guidon, La chèvre ou La petite fille sautant à la corde, sont moins connues. L’exposition Picasso. Sculptures qui vient de fermer ses portes au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, après les rétrospectives du Moma à New York et du musée national Picasso Paris, a permis de mesurer à quel point Picasso, sculpteur autodidacte, est un formidable explorateur.

Picasso, Buste de Femme. 1931. Ciment © Succession Picasso SABAM 2016

Photo © musée Picasso-Paris, Adrien Didierjean

Le parcours, chronologique et thématique, montre environ 80 sculptures prêtées par le Musée national Picasso de Paris dans leur contexte d’origine : des tableaux, des objets collectionnés par l’artiste (art africain, art ibérique) permettent de situer ces œuvres et de les y confronter. A l’entrée trône un grand Buste de femme au nez fort et saillant (ci-dessus), comme sur la toile de 1931 accrochée sur le côté, Le sculpteur (assis face au buste) – on en verra plus loin une des sources d’inspiration.

Pablo Picasso, Le Sculpteur, 1931. Huile sur contreplaqué, 128.5 x 96 cm Dation Pablo Picasso, 1979. Musée national Picasso-Paris

© Succession Picasso – SABAM Belgium 2016 Photo © RMN-Grand Palais (musée Picasso de Paris) / Béatrice Hatala

Les premières sculptures de Picasso sont plus classiques. La toute première, Femme assise (1902), est un petit sujet en terre « qui s’apparente à un santon » (Guide du visiteur). En bronze, Le fou est au départ un portrait de Max Jacob, coiffé d’un chapeau d’Arlequin, et Femme se coiffant, une figure inspirée par Fernande Olivier, sa compagne.

Pablo Picasso, Femme se coiffant, 1906 Bronze, fonderie C. Valsuani, 1968, 42.2 x 26 x 31.8 cm Musée national Picasso-Paris

Don MM. Georges Pellequer et Colas, 1980 © Succession Picasso – SABAM Belgium 2016 Photo

© RMN-Grand Palais (musée Picasso de Paris) / Mathieu Rabeau

Bientôt, les bois sculptés le sollicitent, lors d’un séjour à Gósol (Pyrénées orientales) et sous l’influence de Gauguin. J’ai particulièrement aimé Buste de femme (Fernande) de 1906 (ci-dessous) : le bois, qui porte des traces de peinture rouge, présente des courbes délicates au-dessus desquelles Picasso a sculpté un visage aux traits fins et doux. On y voit l’influence de la culture catalane et du primitivisme. Sur la toile Paysage aux deux figures, accrochée à proximité, on cherche du regard les personnages, tant ils s’intègrent aux arbres stylisés.

Pablo Picasso, Buste de femme (Fernande), 1906 © Succession Picasso - Musée Picasso Paris

De salle en salle, changement d’inspiration, de technique, de manière. Diverses « expérimentations cubistes » sur le vide et le plein aboutissent aux surprenants Verre d’absinthe (avec véritable cuillère en métal fondue en bronze puis peinte) et Violon : comme dans les masques africains que Picasso collectionne, la sculpture ne représente plus, elle devient « un système de signes où reliefs et creux s’inversent » !

Picasso, Violon, 1915. Fer-blanc découpé, plié, peint et fil de fer © Succession Picasso, SABAM 2016;

Photo © musée Picasso de Paris, Béatrice Hatala

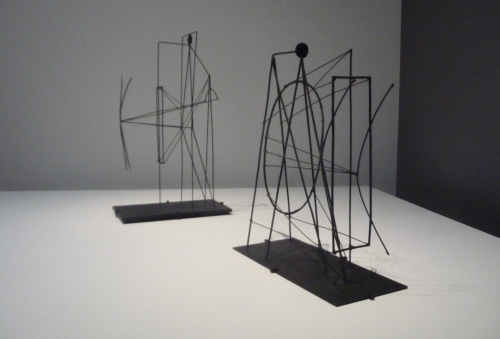

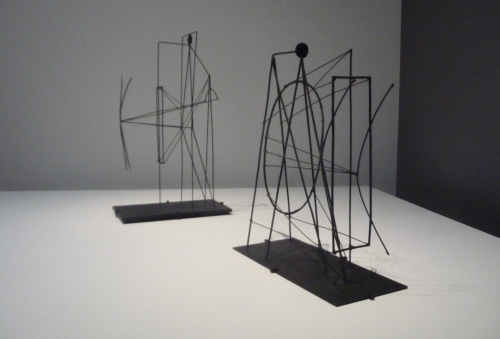

La salle d’angle offre un bel espace au monument à Apollinaire. La Société des Amis du poète voulait lui rendre hommage par un monument sur sa tombe, mais aucun des projets de Picasso ne sera retenu : ni les Métamorphoses, ni la grande sculpture en fer soudé montrée ici avec deux maquettes, « nées d’une série d’études graphiques de points reliés par des lignes ». Plus tard, Picasso offrira à sa veuve une tête de Dora Maar, installée à Saint-Germain-des-Prés sur un socle en pierre portant la mention « A Guillaume Apollinaire ».

Pablo Picasso, Figures (Projets pour un monument à Guillaume Apollinaire), 1928 © Succession Picasso - Musée Picasso Paris

Voici une sculpture étonnante, « La femme au jardin », autre proposition pour Apollinaire, un assemblage de tôles peintes en blanc. Picasso a appris à souder avec Julio González, peintre et sculpteur catalan qu’il avait fréquenté à Barcelone. Quelle fantaisie dans cette figure dressée sur une base triangulaire, cheveux au vent ! La soudure permet à l’artiste d’intégrer à ses sculptures des objets du quotidien, comme les deux passoires dans Tête de femme.

Pablo Picasso, La Femme au jardin, 1929, fer soudé et peint, 206 x 117 x 85 cm

Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, MP267 © Succession Picasso

Dans la salle consacrée aux « baigneuses », une animatrice guidait une bande d’enfants qui ne se sont pas fait prier quand elle les a invités à se coucher dans la même position qu’un Nu couché aux couleurs lumineuses, accroché près des sculptures. A l’autre extrémité de cette pièce, un masque Nimba superbe près d’un buste de femme : le voilà, ce nez saillant, proéminent, dont Picasso s’est inspiré tant de fois !

Masque d’épaule Nimba, XIXe siècle, bois dur et fer, Musée national Picasso-Paris

Baigneuse allongée, Femme au feuillage, Tête de taureau, Femme à la pomme… Chaque sculpture de Picasso montre une autre approche, des profils très différents, des éléments inattendus. Côté à côte, deux versions de Crâne de chèvre, bouteille et bougie : une peinture où les couleurs réussissent à harmoniser la composition, et la sculpture correspondante, plus âpre. En vitrine, une extraordinaire Tête d’Oba originaire du Bénin, en bronze (ci-dessous). Sous le large collier montant qui enserre le bas du visage, de petits animaux, de petites mains – on aimerait comprendre le sens de chaque élément dans cette œuvre composite et anonyme.

Tête d'Oba en bronze, Ancien Royaume du Bénin, s.d.,

collection du Musée national Picasso-Paris

L’homme au mouton, sculpté pendant la guerre, a parfois été rapproché du Bon Pasteur, mais Picasso a écarté cette interprétation : « j’ai exprimé simplement un sentiment humain, un sentiment qui existe aujourd’hui comme il a toujours existé. » Cette sculpture est visible à Vallauris, face au musée de la céramique. Picasso s’y installe en 1946 et y réalise de nombreux assemblages, comme La Grue (qui intègre pelle, fourchette et robinet de gaz !), tout en s’initiant à la céramique.

Pablo Picasso, La grue, Vallauris, 1951-1953, Musée national Picasso-Paris © Succession Picasso

Toutes sortes de pièces illustrent son activité avec l’atelier Madoura et Jules Agard, maître-tourneur. Celui-ci « donne vie aux formes en volume d’après les dessins et les indications de l’artiste », Picasso peint l’argile une fois sèche, sur tous les supports : briques, tomettes, fragments… Des visages de femmes y prennent un relief inattendu, mystérieux. J’ai aimé aussi deux belles petites sculptures en terre blanche, Faune et Musicien assis (décor aux engobes).

Pablo Picasso, Petit cheval, tôle, Musée national Picasso-Paris © Succession Picasso

« Dessiner aux ciseaux », la dernière section, présente des sculptures en tôle pliée et peinte, « synthèse entre dessin, peinture et sculpture ». Craquant, ce petit cheval sur roulettes, non ? Tout au long de sa vie, Picasso aborde la sculpture en chercheur et ce qui m’a frappée aussi, ce sont ses collaborations avec d’autres artistes qui l’ont aidé, grâce à leur savoir-faire, à passer du projet à la réalisation. « Il est bien ce bricoleur de génie, ce géant de l’art, qui a tout réinventé dans la sculpture du XXe siècle, utilisant tous les matériaux et rebuts, toutes les techniques. Et cela en s’amusant comme un enfant. » (Guy Duplat)

« D’abord, je commence avec des feuilles de papier que je plie, replie, recoupe et replie, et une fois faites en papier, comme c’est fragile et qu’[elles] se déforment au moindre contact des autres, je les fais en tôle un peu plus solide [...]. C’est, au fond, du laboratoire, des choses de laboratoire [...]. »

« D’abord, je commence avec des feuilles de papier que je plie, replie, recoupe et replie, et une fois faites en papier, comme c’est fragile et qu’[elles] se déforment au moindre contact des autres, je les fais en tôle un peu plus solide [...]. C’est, au fond, du laboratoire, des choses de laboratoire [...]. »