Que peut-on voir aux Musées royaux des Beaux-Arts (MRBAB) en ce moment ? La modernité « à la belge », une petite expo autour de 14-18, des « Iconotextures » récentes de Thierry De Cordier. Tout cela ne nous rendra pas le Musée d’Art moderne, mais les deux premières expositions revisitent les collections du XXe siècle, c’est l’occasion de revoir des œuvres sorties des réserves.

A l’entrée de « 14-18. Rupture ou Continuité ? », Marthe Donas, avec Nu couché n° 1-4, illustre le cheminement de la peintre vers l’abstraction. Du dessin de nu académique, elle passe au dessin stylisé, puis à ses lignes de force, jusqu’au dessin abstrait – démonstration. Cette sélection de peintures et sculptures explore les « changements et constantes de l’art belge entre 1910 et 1925 » autour d’un espace multimédia, Digital Experience : des écrans tactiles sur table permettent, en sélectionnant une vignette (détail), de détailler chaque oeuvre et de se renseigner sur son contexte, de manière interactive.

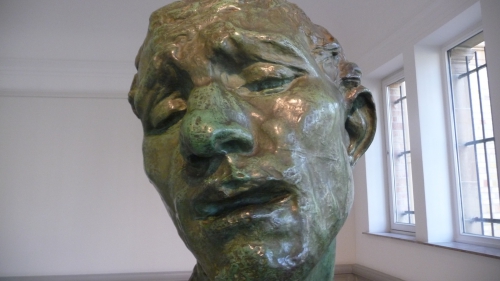

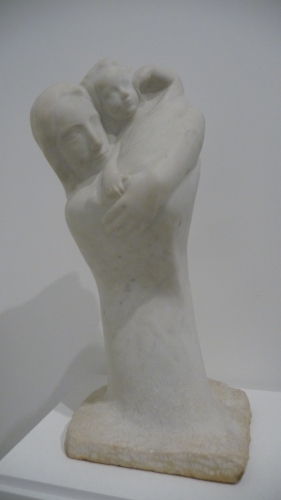

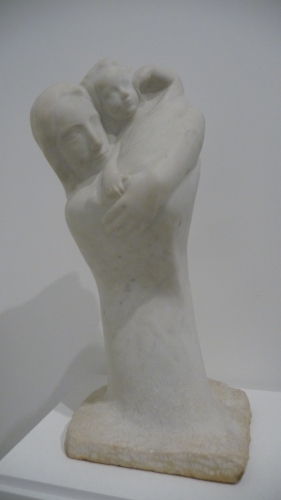

George Minne, Mère et enfant IV

Derrière un buste du premier conservateur du musée, une grande photo montre comment des œuvres pillées dans des musées français ont été entreposées pendant la grande guerre à Bruxelles. Un visage de soldat, L’église de Nieuport en ruines (Achille van Sassenbrouck), un dessin terrible de La Cathédrale de Reims (Jules De Bruycker) évoquent la guerre, mais la plupart des œuvres illustrent surtout la diversité des choix artistiques belges au début du XXe siècle. Mère et enfant, un marbre de George Minne (ci-dessus), peut encore être relié au contexte historique de 14-18. La simplification des formes donne sa force à cette œuvre symboliste où une mère et son enfant s’étreignent. A côté, une tragique Pietà d’Albert Servaes.

Gustave De Smet, L'été (détail), ca. 1925

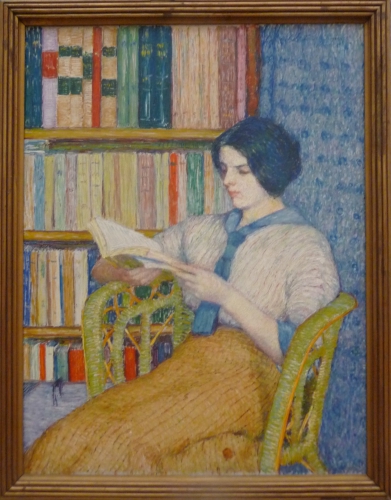

Après la guerre, l’expressionnisme flamand s’épanouit : voici L’été de Gustave De Smet, L’étranger de Constant Permeke. Et, plus d’avant-garde, l’abstraction avec Marthe Donas, Karel Maes, des objets-collages de Paul Joostens et une grande huile géométrique de Jozef Peeters, entre autres. Si certains peintres belges sont influencés alors par le futurisme italien (Prosper de Troyer, Jules Schmalzigaug), d’autres suivent la voie du fauvisme : La femme au piano de Ferdinand Schirren ; le Portrait de Simon Lévy par Rik Wouters, que je ne me souvenais pas d’avoir vu, près de son fameux Flûtiste.

Rik Wouters, Portrait de Simon Levy (1913), MRBAB, Bruxelles

En descendant vers l’autre exposition, « Moderniteit à la belge », je me suis arrêtée au passage devant Hommage rendu à Charles Quint enfant (1886) d’Albrecht de Vriendt pour admirer cette grande scène historique : personnages, décor, vêtements, bijoux, attitudes…

Albrecht De Vriendt, Hommage rendu à Charles-Quint enfant (détail), 1886, MRBAB, Bruxelles

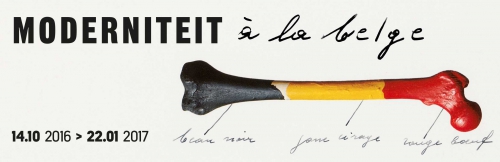

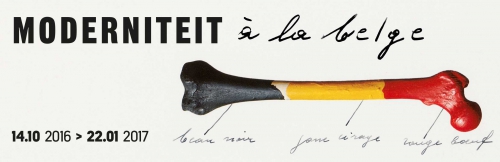

Et voici le fémur tricolore (photo 1) de Marcel Broodthaerts à l’affiche d’une exposition plus ambitieuse que la précédente : « Moderniteit à la belge ». A la façon des « petits journaux » où écrivait Baudelaire, celle-ci offre une approche subjective de la modernité à travers les collections et même, en seconde partie, pose la question d’une modernité spécifiquement belge. Pour Michel Draguet, l’Art belge, « ironique et critique », « a installé dès la fin-de-siècle une forme de distance à l’égard d’une dynamique linéaire et univoque qui s’est parfois perdue en autoritarisme sinon en fascisme. » (Guide du visiteur, pour toutes les citations.)

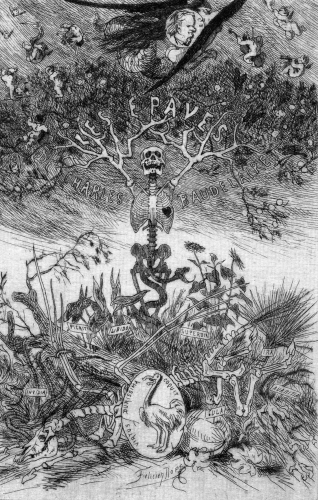

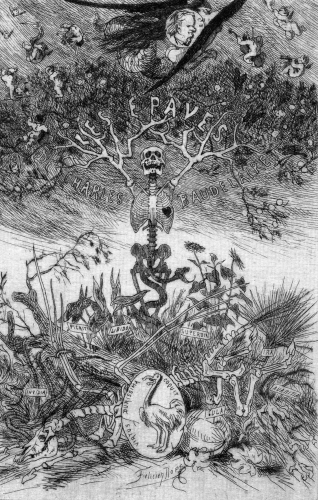

Félicien Rops, frontispice pour Les Epaves de Charles Baudelaire, 1866

Pour ouvrir le débat, Eve à la pomme, un bronze de Jef Lambeaux, donne la réplique à l’Eve d’Evenepoel, accompagnée du serpent et d’un paon. Nettement plus irrévérencieux, le frontispice de Rops pour illustrer Baudelaire (Les Epaves, ci-dessus), et, devant le Christ aux outrages d’Henry De Groux, la double hélice de crucifix comme une couronne d’épines de Wim Delvoye. Modernité et provocation.

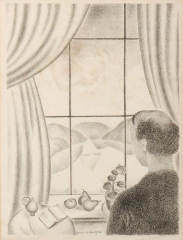

© Marthe Donas, Verreries, 1919, MRBAB, Bruxelles

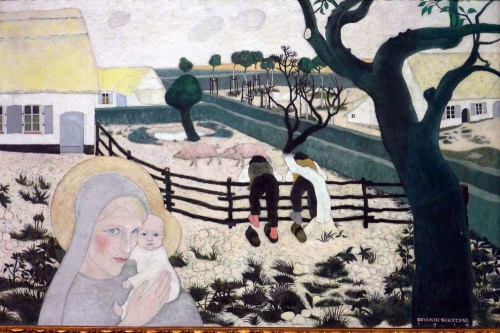

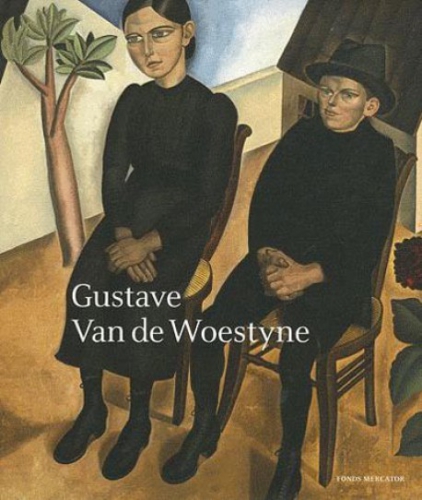

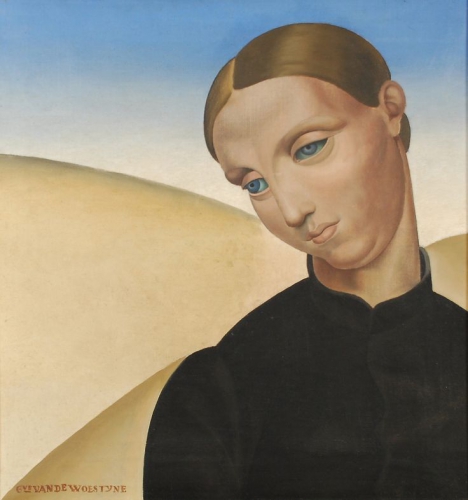

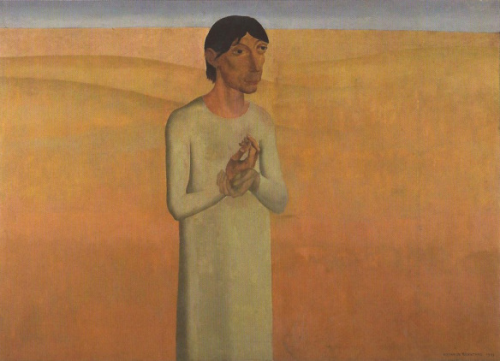

Rugby par Lhote et Le joueur de tennis par Baugniet sont sages en comparaison, et aussi par rapport à Verreries, une autre belle composition abstraite de Marthe Donas (ci-dessus). Je ne vous décrirai pas les 17 étapes de l’exposition (à voir jusqu’au 22 janvier), je préfère pointer quelques accrochages que j’ai aimés, comme ces portraits de femmes signés Rik Wouters, Gustave Van de Woestyne, Brusselmans, Stobbaerts ou Floris Jespers : « Avec la modernité, la question du portrait devient problématique : la nécessité de reconnaître le sujet s’oppose à une recherche de plus en plus éloignée de la figuration. »

"Promesses de visages" (vue d'ensemble)

Passons devant une nature morte de Marie Howet (délicate et d’« arrière-garde ») puis admirons, face à face, La Vague de Constant Permeke (1924), et Mer du Nord, étude n° 1 de Thierry De Cordier (2011). Gaston Bertrand, dans La grande plage, dissout les promeneurs dans le jaune du sable. Mer du Nord, orage (vers 1886) de Guillaume Vogels, n’est pas en reste, lui qui fut membre des XX, une avant-garde plus ancienne.

Guillaume Vogels, Mer du Nord, orage (désolée pour les reflets), ca. 1886, MRBAB, Bruxelles

Trois toiles de Louis Buisseret et de Léon Navez « témoignent d’une réaction classique à l’intérieur de la modernité. Comme s’il s’agissait de créer un antidote à l’Avant-Garde. » Un bel ensemble. Le parcours montre ensuite les surréalistes, le groupe Cobra, la culture pop – tout en proposant d’illustrer ici les « vicissitudes du nu classique », là les « obsolescences industrielles » –, et enfin « l’abstraction minimaliste ».

© Englebert Van Anderlecht et Jean Dypréau, Traduire la lumière, 1959, MRBAB, Bruxelles

J’ai aimé Hommage au carré. Signal de Josef Albers – rouge sur rouge – et aussi cette « peinture partagée » bleue (ci-dessus) signée Englebert Van Anderlecht et Jean Dypréau, Traduire la lumière, où « peinture et écriture sont désormais liées dans un geste spontané qui fait jaillir de l’informe une signification première. » Sur la dernière des quatre feuilles de Lorsque je rentre du village…, Christian Dotremont a écrit à la main le texte qu’il y a transformé en logogrammes.

© Gaston Bogaert, Capouillard, lithographie, 1951

J’y ai repensé devant les « Iconotextures » de Thierry De Cordier : sur douze papiers de 300 x 150 cm, celui-ci a écrit/dessiné à l’encre bleu roi toutes sortes de définitions de dieu (sic). « À travers cette calligraphie possédée par son propre épanchement, Thierry De Cordier témoigne de l’absurdité que constitue l’idée même de définir dieu. » Bref, cet hiver, les MRBAB vous offrent un peu de tout, sans oublier les riches collections permanentes – ne vous en privez pas, surtout si vous êtes en congé !

« Le dessin a pour moi une importance primordiale, il doit être aussi sensible que la couleur qu’il limite. Je modèle mes surfaces avec soin, chacune d’elles devient alors un volume possédant sa valeur propre mais chacun de ces volumes est solidaire des autres. Tous s’efforcent de donner à l’ensemble de la toile l’homogénéité indispensable, sinon c’est le chaos. »

« Le dessin a pour moi une importance primordiale, il doit être aussi sensible que la couleur qu’il limite. Je modèle mes surfaces avec soin, chacune d’elles devient alors un volume possédant sa valeur propre mais chacun de ces volumes est solidaire des autres. Tous s’efforcent de donner à l’ensemble de la toile l’homogénéité indispensable, sinon c’est le chaos. »