Nouvelle inédite de Zweig (1881-1942), écrite en 1929, Le voyage dans le passé (titre conservé bien que raturé dans le tapuscrit) a été publié en 2008 dans une édition bilingue, texte original allemand et traduction française (par Baptiste Touverey), qui a remporté un beau succès. Aujourd’hui, il est disponible au Livre de poche, dans les deux langues, suivi de Stefan Zweig et le monde d'hier, une étude d'Isabelle Hausser (une trentaine de pages).

Jean Laudy (1877-1956)

« Te voilà ! » : premiers mots des retrouvailles entre un homme et une femme qui ne se sont plus vus depuis neuf ans. Lui, d’origine modeste, travailleur consciencieux,

devenu l’homme de confiance d’un riche entrepreneur, revient du Mexique où il n’était censé passer que deux ans mais où il a été retenu à cause de la première guerre mondiale. Il y a fait fortune. Elle, l’épouse de l’entrepreneur, s’est éprise de lui secrètement quand il a accepté, à son corps défendant, de s’installer dans leur

élégante villa, la santé de son employeur ne lui permettant plus de se déplacer.

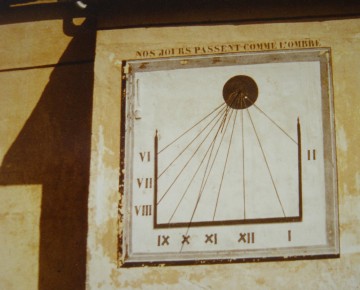

A la gare de Francfort, ils prennent enfin ensemble l’express du soir pour Heidelberg, déçus du monde qui les prive d’intimité même en première classe où ils espéraient être seuls. « Mon Dieu, comme c’était long, comme c’était vaste, neuf ans, quatre mille jours, quatre mille nuits, jusqu’à ce jour, jusqu’à cette nuit ! Que de temps, que de temps perdu et, malgré cela, surgissait en eux une seule pensée, qui les ramenait au tout début de leur histoire. »

La pauvreté, les railleries des domestiques dans les maisons où il a travaillé comme précepteur, ont rendu le jeune assistant du Conseiller G. farouchement attaché à la liberté d’un chez soi, fût-ce une chambre meublée. Le luxe le blesse, le rend conscient de sa nullité dans « ce monde de l’argent plein de morgue et d’ostentation » où on l’a traité comme un « larbin, valet, pique-assiette, meuble humain, qu’on vend

et qu’on prête ». Mais le malaise ressenti en s’installant dans la chambre d’amis s’évanouit quand il se trouve pour la première fois en présence de la femme du Conseiller. Sa gratitude, ses paroles de réconfort très respectueuses, son souci de tout faire pour qu’il se sente chez eux comme chez lui, lui vont droit au cœur. Délicate « madone bourgeoise », elle lui demande surtout la franchise dans leurs rapports, pacte conclu.

Le voyage dans le passé remonte donc le temps vers ces débuts, cette maison dont il va apprendre à goûter l’harmonie, ces attentions à son égard pour rendre sa chambre « plus confortable, plus colorée et chaleureuse », l’agrément de tenir compagnie à cette femme et à son enfant de onze ans au théâtre ou au concert. « Dès leur première rencontre, il l’avait aimée », mais il faudra du temps pour qu’il se l’avoue et des circonstances très particulières pour qu’il l’exprime ouvertement. Le Conseiller lui donne pleins pouvoirs pour une mission de deux ans au Mexique, où gisent de grandes quantités d’un minerai nécessaire au développement de l’usine de Francfort. « Partir, c’était façonner, créer, c’était les hautes charges », le jeune ambitieux ne peut refuser. Mais partir, c’est quitter cet endroit familier, c’est surtout la quitter, elle, et cette perspective le déchire. Elle aussi, qui se décompose en apprenant la nouvelle et dans un long baiser lui révèle à quel point son amour est partagé.

Les années mexicaines, le retour en Allemagne, les retrouvailles avec une femme devenue veuve entre-temps, alors que lui s’est marié et est maintenant père de famille, Zweig les raconte avec son art habituel de tisser une atmosphère, d’effleurer les sentiments de plus en plus près jusqu’à leur donner une intensité palpable. Revisiter le passé, c’est, comme elle le dit à son amour d’autrefois, découvrir que « on change, mais on reste la même personne. »