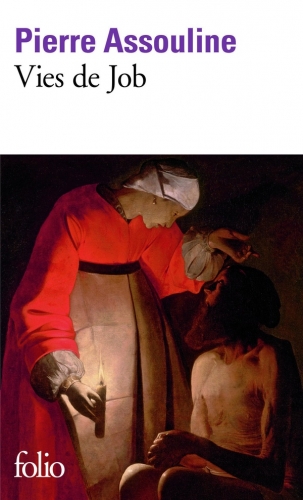

En couverture du Folio, un détail de Job raillé par sa femme de Georges de la Tour, peinture dont Pierre Assouline parle dans Vies de Job (2012), « l’un des personnages les plus fascinants et énigmatiques de la Bible » (Livre de Job). Ce livre marquant m’a accompagnée en ce début d’année – et donné à penser.

Le prologue de cette œuvre de près de cinq cents pages – ni roman ni biographie ni essai ni autobiographie ni enquête, et tout cela à la fois – s’ouvre sur une déclaration personnelle : « Il revient souvent me visiter, la nuit de préférence. La nuit est son territoire. Le mien désormais. Puisque ce que je trouve m’apprend ce que je cherche, je saurai à la fin pourquoi Job me hante depuis si longtemps, et par quel mouvement secret de l’âme et du cœur il obsède mes travaux et mes jours. »

Porteur des interrogations d’un biographe à la fois attaché aux faits et plein d’empathie pour ceux dont il raconte la vie, ce livre à propos du « juste souffrant » ne porte pas sur un personnage historique mais sur une figure marquante de la Bible juive, de l’Ancien Testament chrétien, citée aussi dans le Coran. Assouline est remonté aux sources puis a suivi les traces de Job pour écrire « Job, son corps, son esprit, son âme, son mythe, sa légende, sa présence, son livre », avouant d’emblée que le Livre de Job lui est aussi « un prétexte pour parler de Job en [lui] et de ses traces en nous. » A la première personne, souvent.

Tous les chapitres comportent des séquences numérotées, plus ou moins longues. Chacune porte sur une approche particulière : lecture, rencontre, thème, voyage, question, image, lieu, souvenir, rêve... La structure en trois parties (Source. Mille vies. Souffrance) n’a pourtant rien de disparate, l’unité du sujet assurant le lien entre les récits, les observations et la réflexion. La progression choisie par l’auteur pour relater ses recherches fait sens, du texte premier aux commentaires.

J’ai beaucoup souligné, coché, noté ; tant d’éléments m’intéressent dans ce livre sur un homme riche devenu pauvre et accablé d’épreuves en tous genres, questionnant Dieu, le Mal, et dont l’histoire finit bien, quoique ce « happy end » n’en soit pas vraiment un, à la réflexion. On y croise de nombreux exégètes juifs, chrétiens, athées, des philosophes, des écrivains, des artistes, des films, de la musique... L’érudition, les recherches y laissent une belle place à la réflexion personnelle et aux rencontres.

Chaque fois que je rouvrais Vies de Job, je pensais à l’amie qui m’a parlé de Job un jour ; si elle était encore de ce monde, nous aurions échangé sur ce sujet qu’elle connaissait bien. Et voilà qu’à la page 150, l’auteur raconte son séjour et ses découvertes à l’Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem quand un nom me saute aux yeux, celui de Françoise Mies, qui fut l’élève de cette amie.

Assouline ne connaissait pas la chercheuse belge, la qualité de ses écrits sur Job l’impressionne fort. Belle rencontre avec cette chrétienne « hébréophone » qui lui dit, la première fois qu’ils se voient là-bas : « J’espère que vous n’allez pas faire de Job un grincheux ! » Dans ses études sur Job, Françoise Mies a choisi de cerner l’espérance plutôt que la souffrance. On peut lire en ligne un compte rendu de son livre L’espérance de Job dans la Revue théologique de Louvain.

L’auteur recherche et visite les lieux palestiniens liés à Job. Dans ce chapitre, Du génie des lieux, il dit sa conscience aiguë, dans sa quête de Job, de devoir « se tenir en équilibre instable entre le judaïsme vécu comme une religion de la lettre et le christianisme éprouvé comme une religion de l’esprit ».

Son sujet le suit partout, même sur le papier à cigarettes Job ou sur les affiches concernant les recherches d’un « job ». Devant ceux qui tendent la main dans le métro. Job et ses admirateurs. Job dans les musées : « Le Job de De La Tour à Epinal est devenu le mien. » Tant de phrases m’arrêtent, relues, méditées : « Accepter avec simplicité ce qui nous arrive. » Sur la transmission : « Ce qu’on m’a raconté et ce que j’en ai fait. » A sa réputation de patience, il rétorque : « En vérité, Job prend son mal en impatience. »

La dernière partie, Souffrance, s’ouvre sur « Les miens » : les origines familiales entre l’Algérie et le Maroc, le patronyme, ses onze années à Casablanca où Assouline est né « français à l’étranger », « natif de la langue française ». La mort de son frère aîné à dix-neuf ans sur une route d’Espagne. La mort de son père et la prière des morts (le Kaddish). « Ce serait tellement mieux si l’on pouvait être mort sans avoir à mourir. »

La question de la souffrance est fondamentale. Un rabbin lui dit : « Dieu se retire, il se voile, pour laisser la place à l’homme et à son libre arbitre. C’est dans son absence qu’on trouve Dieu. » Les Juifs appellent cela le tsimtsoum. Comment ne pas relier Job et la Shoah ? Assouline aborde de front le pire : la souffrance et la mort des enfants. Vies de Job, « impossible biographie », nous plonge, vous l’aurez compris, dans les grandes profondeurs. Le pluriel du titre est amplement justifié.

P.-S. Cette lecture est une relecture d’un livre déjà présenté ici en 2012 – ô mémoire...

« Qu’est-ce que j’aime ici ?

« Qu’est-ce que j’aime ici ?