Le remplaçant d’Agnès Desarthe, entre fiction et autobiographie, m’a donné envie de lire ses récits personnels. Comment j’ai appris à lire (2013) débute ainsi : « Apprendre à lire a été pour moi une des choses les plus faciles et les plus difficiles. Cela s’est passé très vite, en quelques semaines ; mais aussi très lentement, sur plusieurs décennies. » D’un côté, déchiffrer, « un jeu » ; de l’autre, « comprendre à quoi cela servait », longtemps pour elle une énigme.

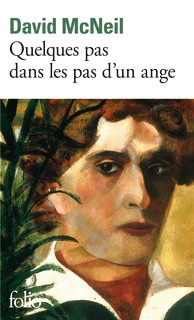

Charles Dehoy (1872-1940), Jeune fille à la lecture

Nous sommes enclins à penser que les écrivains lisent quasi comme ils respirent, dès l’enfance, avidement. Proust a écrit là-dessus des pages inoubliables. Pour Agnès Desarthe, née en 1966, quand son grand frère apprend à lire, elle n’en voit pas l’intérêt. « Lire ne sert à rien. Moi, ce que je veux, c’est écrire. J’ignore qu’il existe un lien de nécessité entre ces deux activités. »

Après une journée à l’école primaire de filles, consacrée au coloriage, on l’amène le lendemain à l’école de garçons : elle sera l’une des quatre filles sur dix classes masculines – et cela importe, on verra pourquoi. Le premier livre de lecture, Daniel et Valérie, lui semble non pas difficile à lire, mais à comprendre : pourquoi des « chandails » et non des « pulls » ? Il lui faudra plus de dix ans pour résoudre son « problème avec les livres » qui parlent « de gens qui n’existent pas mais qui font semblant d’exister ». Elle leur préfère le Manuel des Castors Juniors.

Bonne élève, Agnès D. se méfie tout ce qui paraît « normal » aux autres. En revanche, les jeux de mots l’enchantent – « les calembours volent » entre son père et son frère – et, dans Tistou, les pouces verts (Maurice Druon), la façon d’appeler les parents du garçon « Monsieur Père » et « Madame Mère » l’épate. Cela lui inspire un conte, un plagiat, qui fait dire à son père : « Putain, c’est du Marguerite Duras. » Sentiment « de gloire et de gêne ».

Son problème perdure jusqu’en classe d’hypokhâgne (un mot qui la fascine). Elle refuse Balzac, Flaubert, Zola et aussi Sartre, Proust, Nizan. Devant la littérature, elle se ferme : « Il est hors de question que cela pénètre en moi. » Avec Prévert, c’est tout autre chose, elle le lit « du matin au soir ». Dans la poésie, rien d’ordinaire.

Ses parents lisent et aiment les classiques français, mais leur fille s’entête : « Je n’aime pas lire ». Ils rusent alors, la poussent vers les poètes, puis les polars, souvent traduits de l’anglais – une première perception du travail de la traduction, dont elle fera son métier plus tard. En seconde, elle lit Phèdre et Madame Bovary : « L’une m’enchante, l’autre m’assomme. »

C’est dans ses origines familiales qu’Agnès Desarthe situe un des nœuds de son problème. Son père, d’origine lybienne, se plaint du français qui « ne donne rien » de la beauté de certains mots arabes. Il utilise avec ses enfants nés en France la « langue deuxième », approximative, neutre. Sa mère, « née de parents russes parlant aussi le yiddish et le roumain », à Paris, est francophone, « mais c’était toujours mon père qui parlait ». D’où le « serment » d’Agnès Desarthe : « Jamais je ne parlerai bien français, jamais je n’écrirai cette langue correctement, jamais je ne consentirai à lire ses grands auteurs ». L’anglais, code secret des parents entre eux, lui paraît plus désirable.

Les années passent. Souvenirs de lectures, de difficultés, et aussi de coups de foudre : Duras, Camus, Faulkner. L’entrée en hypokhâgne au lycée Henri IV – « aujourd’hui encore, je ne comprends pas ce qui leur a pris de m’accepter » – puis en khâgne au lycée Fénelon – elle est « bonne angliciste » – va être décisive : c’est là qu’elle apprend à lire. Grâce à la « troisième madame B. » de sa vie. Après Mme Bessis à l’école maternelle, Mme Bovary sa persécutrice, voilà Mme Barbéris, prof de français, « blonde, les yeux bleus, nez en trompette (…), blouson de cuir, minijupe. Elle pose un quart de fesse sur le bureau et parle. Je l’aime aussitôt. »

Celle-ci enseigne le structuralisme, Genette, Bakhtine, dont Agnès D. ne retient que la question « D’où écrit-on ? », essentielle. Le jargon, elle l’aime, et cette façon de lire où il n’est « plus question d’origine ni de culture », qui lui donne des armes, des outils, un « esperanto ». Agnès Desarthe abandonne son serment. Mme B., son « maître », a défait le lien entre exil, déportation, persécution, humiliation sociale et lecture, qui la paralysait.

« Mme Barbéris nous montre l’écrivain au travail, et le livre cesse d’être ce parpaing lourd, imposant, blessant ; il devient l’espace de liberté et de souffrance du créateur, il s’ouvre et invite le lecteur à le comprendre, à le décoder. » Agnès D. peut, à présent qu’elle est mère et réfléchit aux incohérences de sa jeunesse, défaire la « pelote emmêlée » de son passé, dire « la peur des garçons » à l’école, où elle se sentait « différente, solitaire, bestiole traquée » parce qu’elle était une fille, simplement.

Devenue normalienne, elle « cesse d’être une fille » et « cesse d’être juive ». Elle croyait vouloir l’argent et obtient « la légitimité ». Les romans russes, elle les lit « comme une vie déjà vécue », mais c’est avec Isaac Bashevis Singer que tout s’éclaire : « Singer a achevé de m’apprendre à lire parce qu’il m’a indiqué, d’une certaine façon, d’où j’écris. »

L’agrégée d’anglais, romancière et traductrice, livre dans Comment j’ai appris à lire un récit d’apprentissage très personnel, un « portrait de l’artiste en jeune non-lectrice ». Une quête de sens intime et une réflexion passionnante sur les liens entre dire, écrire et lire – et vivre.

Par un jour d’automne, revenant d’une leçon chez madame Boulie, passant par la rue des Poilus, la petite parallèle à l’avenue principale de la vieille ville de Vence, voilà que je tombe, devant le lavoir, sur la cosse éclatée du plus beau des marrons qu’on ait jamais trouvé de Naples à Gibraltar. Comme j’ignore les coutumes calabraises, je le ramasse comme ça, par curiosité, c’est un beau marron, lourd, luisant, presque rond, tout à coup surgit une horde de gamins qui se jette sur moi, hurlant en Dieu sait quoi, je détale, ils me suivent, (…) j’ai perdu mon marron en traversant la route mais ils ne l’ont pas vu (…).

Par un jour d’automne, revenant d’une leçon chez madame Boulie, passant par la rue des Poilus, la petite parallèle à l’avenue principale de la vieille ville de Vence, voilà que je tombe, devant le lavoir, sur la cosse éclatée du plus beau des marrons qu’on ait jamais trouvé de Naples à Gibraltar. Comme j’ignore les coutumes calabraises, je le ramasse comme ça, par curiosité, c’est un beau marron, lourd, luisant, presque rond, tout à coup surgit une horde de gamins qui se jette sur moi, hurlant en Dieu sait quoi, je détale, ils me suivent, (…) j’ai perdu mon marron en traversant la route mais ils ne l’ont pas vu (…).