Voyager de Russell Banks (1940-2023) est un recueil de récits de voyage (2016, traduits de l’américain par Pierre Furlan, 2017) dont certains ont été publiés dans des revues et magazines. C’est aussi le titre du texte qui en constitue la première partie, de quelque cent cinquante pages, soit la moitié du livre. En voici le premier paragraphe :

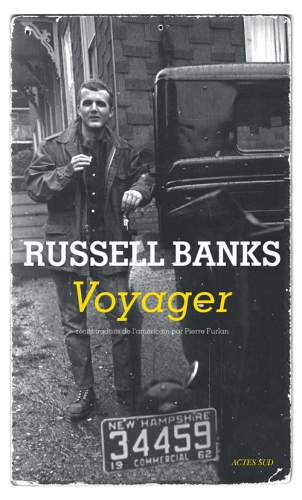

Photo de couverture : Russell Banks en 1962

« Un homme qui s’est marié quatre fois a bien des explications à fournir. Surtout, peut-être, s’agissant d’un homme originaire du Nord de la Nouvelle-Angleterre, âgé de quelque soixante-quinze ans, qui depuis son adolescence a toujours rêvé d’évasion, de jeunesse perpétuelle, d’incalculables richesses, de renouveaux érotiques, narcotiques ou sybaritiques, de grandes aventures amoureuses, de mystère et d’intrigues, et qui, très souvent, a dirigé ces rêves vers les Caraïbes. »

Cette entrée en matière de l’auteur du Livre de la Jamaïque – « un roman, j’y tenais, pas des Mémoires » – annonce le récit d’un voyage « d’île en île dans les Caraïbes » tous frais payés que lui a proposé un magazine new-yorkais pour en rendre compte dans ses pages, « trente îles en soixante jours ». Tenté, Banks a « négocié » un congé sabbatique avec son université et, en cours de divorce, a emmené avec lui Chase, dont il souhaitait faire sa quatrième épouse.

« Ainsi, pour la première fois, Chase et moi avons, ensemble, été des voyageurs. Pas des touristes. Des voyageurs. » Une distinction sur laquelle il insistera à plusieurs reprises, se démarquant de la plupart des Américains et des Européens qui, écrit-il, ne visitent pas grand-chose et ne vont pas « là où aucun voyage organisé n’est encore passé ». Voyager en raconte chaque étape, durant l’hiver 1988 et le début du printemps : déplacements, hôtels, histoire des lieux, population, paysages… Et, pour ce premier voyage en amoureux où il convient d’« exhumer ses secrets » et de « se les révéler à soi-même », Russell Banks relate peu à peu sa vie sentimentale, en réponse aux questions de Chase.

Pleine d’intérêt pour qui s’intéresse aux Caraïbes et à la manière de les découvrir, cette longue narration jour après jour, doublée de l’histoire de ses mariages, m’a moins intéressée que les récits de la seconde partie, surtout à partir de « Rêves de temps premiers », une randonnée en solitaire dans le parc national des Everglades, pour lui un voyage dans le temps « pour voir et imaginer de nouveau la planète sans ses milliards d’êtres humains », sa voiture de location climatisée devenant « machine à explorer le temps ». Le rythme de la marche ralentit l’allure du récit, ouvre à de belles descriptions de la nature, de la lumière, d’un monde qu’habite une beauté paisible, nourrissante.

Ses recherches pour un roman l’amènent à séjourner sur l’île de Gorée, minuscule, à quelques kilomètres au large de Dakar. « C’est un lieu préindustriel : pas de voitures, même pas de vélos, rien que des charrettes à bras. » On peut encore bien imaginer son aspect à l’époque de l’esclavage. De nombreux Afro-Américains y visitent la « maison des Esclaves », mais Banks estime ne pas avoir sa place en ce lieu de pèlerinage. Ce n’est que quelques jours avant son départ que l’écrivain, sur l’insistance d’un barman, « grand et beau Wolof qui connaissait l’histoire de son peuple », qu’il ira la visiter : « Vous devriez y jeter un coup d’œil. Ça vous apprendrait quelque chose. » (La maison des Esclaves)

Les derniers oiseaux de paradis racontent un voyage aux îles Seychelles. C’est un très beau récit illuminé par la vision d’une espèce d’oiseau en particulier. Vous vous rappelez l’oiseau-dragon au « nom fabuleux d’engoulevent oreillard » dans Psychopompe d’Amélie Nothomb ? L’éblouissement du romancier devant le tchitrec des Seychelles (il n’en resterait que quatre-vingts et nulle part ailleurs que dans la minuscule île de La Digue) n’est que le premier des moments intenses vécus dans ce « jardin d’Eden originel ».

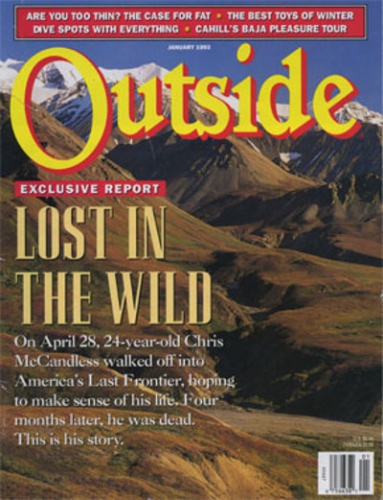

Ecosse, Alaska, alpinisme dans les Andes (en milieu de cinquantaine) et même dans l’Himalaya (à soixante-douze ans) – dans un récit judicieusement intitulé Vieux bouc –, les voyages de Russell Banks nous révèlent sa manière d’aborder le monde, les autres, et sans doute une part de lui-même. Un de ses cinq meilleurs livres selon Le Figaro, peu après son décès en janvier 2023. Une œuvre très personnelle de ce « champion de la fuite », comme l’écrit Geneviève Simon dans La Libre.