Qui était André Glucksmann (1937-2015), derrière le personnage rebelle, adversaire du politiquement correct ? Une rage d’enfant (2006) commence justement par cette question : « Qui suis-je ? » De trois à sept ans, il a vécu entre deux noms, deux prénoms – « pas de foyer, seulement des domiciles, tous incertains » – dans une famille autrichienne émigrée, juive et résistante, venue se réfugier en France.

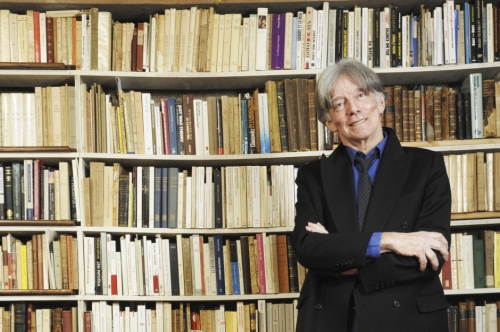

Le philosophe André Glucksmann devant la bibliothèque de son appartement

dans le Xème arrondissement de Paris.

Photo © Hubert Fanthomme (Archives de Paris-Match, 10/11/2015)

Quatre femmes : Martha sa mère – son amour et son admiration pour elle revient tout au long du récit –, sa grand-mère, ses deux sœurs. Seul point fixe en cette période de valises et de déménagements, le gramophone à manivelle et les symphonies de Beethoven en 78 tours. Le père, Rubin Glucksmann, meurt dans un naufrage en 1940. Une enfance donc entre Rivière et Glucksmann (« homme-bonheur »), Joseph (pas Staline, assure sa mère, mais Thomas Mann) et André (à cause d’Edgar André, militant communiste décapité par les nazis).

Le garçon est le premier Français de la famille. Ses parents, qui se sont rencontrés à Jérusalem puis sont revenus en Allemagne avec leurs filles dans les années trente pour contrer l’ascension d’Hitler, se sont sauvés à Paris en 1937, année de sa naissance. En France, Martha continue dans la Résistance. Lui grandit choyé par ses « fées familiales » : « je n’entrevis que par raccrocs, souvent après coup, le bazar sanglant où j’étais plongé ».

Pris dans une rafle à domicile, ils échappent aux wagons de la mort grâce à l’audace de sa mère qui crie haut et fort aux prisonniers du camp de Bourg-Lastic ce qui les attend tous à Dachau, malgré les menaces des gendarmes pour la faire taire, et clame la nationalité française de son petit garçon de quatre ans. Ce qui leur vaut d’être finalement rangés parmi les « non-juifs ». « Sauvé par le courage de dire et d’apostropher les bourreaux, le gamin écopait, sans le savoir, d’un cours inaugural de philosophie socratique. Il était moins une, Martha avait parié sur l’insolence, elle eût pu en crever comme Socrate. »

L’optimisme après la chute du mur de Berlin en 1989 inquiète Glucksmann, lui rappelle celui de la Libération. Il avait déjà la révolte chevillée au corps, lorsque, furieux de voir sourire les Rothschild en visite au château de Ferrières devenu foyer pour enfants rescapés (où sa mère travaillait) après la guerre, il a lancé son soulier « sur les autorités bienfaitrices », la « cérémonie charitable » lui étant insupportable, cette façon de faire comme si rien d’horrible n’avait eu lieu.

Après coup, était-ce le premier signe de sa « colère philosophique » ? de son « refus d’occulter, vite fait bien fait, les cadavres accumulés dans les placards de l’univers » ? Glucksmann est un « déraciné » comme l’était son père, marchand ambulant de vieux habits quittant le ghetto pour Vienne, puis l’Europe pour la Palestine, militant communiste et sioniste. Il apprendra plus tard qu’il travaillait pour le Komintern.

Veuve à la Libération, sa mère décide de repartir à Vienne mais le laisse libre. Son fils de dix ans choisit alors de rester pour s’inventer « des racines et une histoire françaises ». A treize ans, il entre au parti communiste, le quitte à dix-huit ans. Son héritage ? Trois révélations : Auschwitz, la chute d’Hitler, Hiroshima. La question du Mal est essentielle.

Au quatrième chapitre intitulé « Bonjour, Révolution ! », Une rage d’enfant change de tonalité. Aux souvenirs personnels succèdent le débat et l’analyse, un parcours philosophique. Glucksmann compare la Révolution française et la Révolution américaine, qu’il juge plus réussie. Il dénonce la posture napoléonienne des « ambitieux du moment », à la recherche d’un accomplissement hors de l’anonymat du troupeau.

Lui-même a été tenté par cette voie, comme Julien Sorel, et avec le recul, il regrette, il a honte d’avoir été « anarcho-maoïste » en 1968, aveuglé par la « Révolution culturelle ». Son engagement véritable, c’est dire et faire, joindre une parole juste à une action efficace. Plutôt que décréter ce qui est bien (l’opposé du mal), il part de ce qui ne va pas : « l’incongru, l’erreur et l’horreur ».

L’anticommunisme est son cheval de bataille : au Goulag, « la révolution russe massacre par millions et invente un esclavage moderne qu’elle exporte aux quatre coins de l’univers. » Il rappelle l’apostrophe de Cohn-Bendit en 68 à Louis Aragon venu se mêler aux étudiants : « Aragon ! Tu as du sang sur tes cheveux blancs ». Glucksmann est fier d’avoir participé à la « démarxisation des esprits ».

Les philosophes et les écrivains sont ses repères, les poètes le guident dans sa réflexion : Hugo, Baudelaire, Mallarmé… Le succès inattendu de son essai La cuisinière et le mangeur d’hommes – Réflexions sur l’Etat, le marxisme et les camps de concentration (1975) le classe parmi les « nouveaux philosophes ». Qu’un juif mette à égalité le nazisme et le communisme fait alors scandale.

« Qu’est-ce alors que la connaissance philosophique de soi ? Rien d’autre que l’injonction première de se définir dans le plus complet dénuement, face à l’adversité la plus radicale. » Non, écrit Glucksmann, il n’est pas un « prophète d’apocalypse », mais « tout juste un penseur en colère ». Il appelle au devoir de responsabilité et de lucidité, sans détourner les yeux. Il décrit le triomphe du nihilisme jusque dans ses avatars terroristes actuels.

Glucksmann rapporte ses principaux combats, dont celui pour la Tchetchénie, « détail du monde » : cent à trois cent mille victimes depuis 1995, pour moins d’un million d’habitants ! Sa capitale Grozny réduite en poussière, « Guernica puissance X », dans l’indifférence générale. Il dénonce l’aveuglement européen devant le despotisme de Poutine.

A la mort d’André Glucksmann il y a quelques mois, les hommages ont été nombreux pour cet indigné et ce défenseur infatigable des droits de l’homme. A la fin d’Une rage d’enfant, il commence son « au revoir » par ces mots : « Ma vie n’est pas un roman. Surtout pas. »