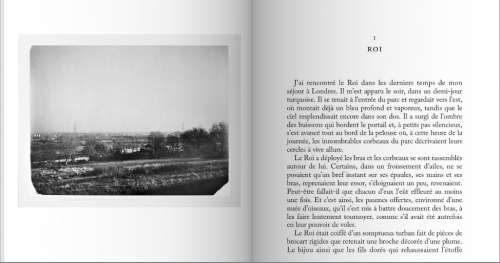

C’est un récit tout en descriptions, ses chapitres ont des lieux pour titres, parfois précédés d’une photographie. Lire La rivière d’Esther Kinsky (Am Fluss, 2014, traduit de l’allemand par Olivier Le Lay), c’est l’accompagner sur les berges, celles de la rivière Lea près de laquelle elle s’est installée, au nord de Londres, celles du Rhin de son enfance, du Saint-Laurent, du Gange même ou d’un ruisseau de Tel-Aviv, au cours de ses pérégrinations.

« La langue de ce livre est un phénomène », selon Die Zeit, cité en quatrième de couverture. Dans la traduction française aussi. Esther Kinsky déploie une vision, des paysages, le spectacle du monde dans un style éminemment visuel. Un peu chamane, la narratrice réussit en quelques pages – lisez l’incipit – à faire épouser son regard sur les choses, les gens, l’espace ; elle envoûte.

Les couleurs – « un demi-jour turquoise », « un bleu profond et vaporeux », « un vert irisé de bleu » –, les mouvements – « surgi », « déployé », « effleuré » –, les détails d’une tenue, d’une coiffure, tout est nommé avec justesse. Où peut-on s’envelopper ainsi dans une écharpe de mots qui déroule la saison, le passage des heures, les arbres et les rues, les passants, les bruits d’un quartier qu’on traverse ? Oui, comme vous, je pense à Marcel Proust : Esther Kinsky, à sa propre manière, entremêle à sa vision du monde des émotions intimes.

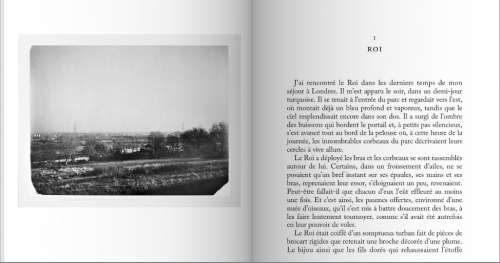

Sur les photographies, une dizaine de paysages en tout, personne – ce sont des lieux comme abandonnés, parfois des constructions humaines y apparaissent en arrière-plan ; sur une seule figure l’ombre tronquée de la photographe. Dans le récit, certains personnages sont parfois mis en avant, rarement elle-même. Le plus souvent, ils se fondent dans le décor.

Incipit à lire en ligne.

Je m’attarde sur des impressions, au lieu de raconter. Reprenons. « J’ai rencontré le Roi dans les derniers temps de mon séjour à Londres. » Une femme solitaire vit dans un quartier de juifs pieux, en face d’une épicerie, installée « dans le provisoire, en un lieu où je ne connaissais personne dans le voisinage, où les noms des rues, les odeurs, les vues et les visages m’étaient inconnus, dans un appartement sommairement agencé où j’allais poser ma vie pour un temps. »

« Quand je dormais, je rêvais des morts ; de mon père, de mes grands-parents, de certaines connaissances. » Au fil des saisons, elle observe tous les détails « dans la cour, dans le jardin, au sein de la petite portion de rue qui s’ouvrait entre deux maisons. Et j’apprenais la lumière. » Elle se promène dans les environs, découvre Springfield Park où des femmes africaines circulent dans leurs robes « chamarrées », puis par-delà ces espaces entretenus, au pied du versant, « des arbres, la rivière au cours étroit que bordaient lointainement des roseaux, des marais, des prairies, des saules. »

La rivière Lea, sa source, sa course jusqu’à la Tamise : son regard s’attarde sur « un petit cours d’eau peuplé de cygnes ». Un village de péniches. Un bois d’aulnes « à demi sauvage où les brumes se concentraient, les jours de grand froid. » De petits territoires qui l’attirent, où écouter les oiseaux en revoyant sa grand-mère à sa fenêtre imitant leurs chants, où marcher et observer : « la marche et l’observation seules savaient puiser aux eaux résurgentes de la mémoire, parmi les alluvions d’images et de sons, dans la toile des mots anciens entremêlés. » Elle y emporte un vieil appareil polaroïd.

« Rhin », le chapitre trois, raconte le fleuve de son enfance : « Dans un monde épris d’ordre, le fleuve n’était que mouvement, surprise et chaos. » Son père y était très attaché, « ne manquait pas une occasion de prendre le bac ». Le Rhin coule à l’arrière-plan de certains portraits de famille, son père aimait photographier ses enfants « sur le bac ou au bord de la rive ». Les deux chapitres suivants s’intitulent « Marche » et « Chambre noire ».

Puis ce seront les marécages de Walthamstow Marshes, l’unique visite de son père à Londres, leur promenade sur les quais de la Tamise, sa mort l’été suivant. Elle avait alors un emploi provisoire de traductrice (du russe, du serbo-croate) au sein du Jewish Refugee Committee. A Londres, elle a vécu d’abord dans un petit pavillon, une rue « bordée de maisonnettes semblables, érigées là un siècle plus tôt et si fragiles qu’il leur avait fallu apprendre à se serrer les coudes. » Elle marchait seule dans la ville, photographiant des riens, ou le long du fleuve.

Esther Kinsky tisse les fils de ses promenades, de ses souvenirs, de ses observations dans un récit tout en mouvement. Elle voyage au Canada, mentionne son enfant avec qui elle dort dans le wigwam d’une amie décidée à vivre dans la forêt. Plus tard en Israël, en Inde. Elle se souvient de la Pologne, de l’Oder. Une blanchisserie à Londres, « le petit théâtre d’ombres nocturne » à une fenêtre, un incendie dans sa rue prennent place dans le récit aussi naturellement que le cours de la rivière Lea à laquelle elle revient toujours.

Ce ne sont là que quelques repères dans cette « errance poétique » où la narratrice se souvient de son enfance et de son père, où elle croise d’autres déracinés qui s’arrangent comme ils peuvent avec un monde où ils ne sont que de passage. Dans Télérama, Aurélien Ferenczi nous apprend qu’Esther Kinsky, née en 1956, a traduit entre autres « Thoreau, compagnon de route de la vie au grand air. » La rivière, vous l’avez compris, est un texte rare, sans intrigue, un récit où la précision n’enlève rien au mystère, une œuvre mobile et contemplative.