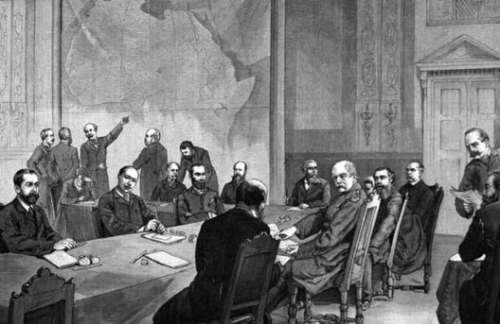

Une réunion, une date clé : pour raconter la colonisation africaine dans Congo (2012), Eric Vuillard a choisi la conférence de Berlin en 1884 (il retournera à Berlin en 1933, dans L’ordre du jour). Une initiative de Bismarck, « le chancelier d’un empire tout à fait débutant en la matière », pour partager l’Afrique entre Etats européens.

La conférence de Berlin (https://www.herodote.net/_images/berlin-1885.jpg)

Après un préambule lyrique, l’auteur commence son premier chapitre par cette phrase qui donne le ton et le point de vue du récit : « Les Français s’emmerdaient, les Anglais s’emmerdaient, les Belges, les Allemands, les Portugais et bien d’autres gouvernements d’Europe s’emmerdaient ferme, et puisque le divertissement, à ce qu’on dit, est une nécessité humaine et qu’on avait développé une addiction de plus en plus féroce à ce besoin de se divertir, on organisa, pour le divertissement de toute l’Europe, la plus grande chasse au trésor de tous les temps. »

Remonter le temps, rappeler les progrès techniques, puis camper le décor : le palais Radziwill rénové, la table au milieu du grand salon, le 15 novembre 1884 à Berlin – une armée de domestiques en coulisses. Tout y était « raffiné, fantaisiste », il n’en reste rien : « La légèreté a été pulvérisée par les bombes ». Un des protagonistes entre en scène : Alphonse Chodron de Courcel, « un peu châtelain, un peu poète ou jardinier, un peu homme d’affaires, président du conseil d’administration de telle ou telle compagnie, prince de la chaussure, négus du charbon, énorme grenouille. » Mandaté à Berlin parce qu’il était « tout entier diplomate ».

Sir Edward Malet, l’Anglais, mêle le bien-être des indigènes aux avantages du libre-échange, « favorable à la liberté du commerce dans le bassin du Congo » – « C’est que là-bas, au Congo, l’Angleterre n’a rien, pas un pet de terre, il lui serait donc avantageux de pouvoir y commercer librement ; on est rarement protectionniste chez les autres. » Vuillard raconte une autre histoire du commerce, plus concrète, avec des cargaisons d’hommes captifs, des règles pour les négriers, l’expansion des compagnies maritimes.

« Un jour, dans très longtemps, on fera sans doute le feuilleton – aujourd’hui encore approximatif et médiocre –, oui, on fera un jour le portrait des conseils d’administration et des gros actionnaires de notre époque, lorsqu’on disposera de tous les renseignements inutiles ; et on y trouvera à coup sûr nos Courcel et nos Malet ; mais il y aura mieux, il y aura parfois, comme les langues des caméléons se prolongent, ces familles tout étirées dans le temps. Ainsi, on sait bien, déjà, que la femme d’un de nos vieux cornacs, je veux parler d’un de nos présidents de la République, est une vraie Chodron de Courcel ; mais l’on sait moins que Georges Chodron de Courcel, notre contemporain et son parent, sans doute un brave monsieur, (…) ». Et d’énumérer ses fonctions au sein de nombreux conseils en France, Belgique, Suisse…

Bientôt « la conférence ne tourne plus qu’autour de ça, le Congo. L’affaire du roi des Belges. » Des hommes en costumes marchandent, échangent, impatients d’entendre Henry Morton Stanley « définir le bassin du Congo » – « savoir où ça s’arrête, le paradis ». C’est l’homme du roi des Belges, Léopold II, qui l’y a envoyé « creuser à travers la brousse », ce monarque constitutionnel qui « voulait le Congo pour lui tout seul ». La conférence dura des mois, conclue par « un acte de notaire » le 26 février 1885.

Comment cela se passe concrètement, sur le terrain, c’est ce qui est raconté dans la suite de Congo, un rapport accablant. D’autres noms apparaissent, des serviteurs zélés de Léopold II, « pharaon du caoutchouc ». Des patronymes belges connus portent une part de responsabilité, alors et même jusqu’à aujourd’hui. Vuillard traque le mal dans l’histoire – « Le mal, c’est ce qui dévore » : « Voilà les vrais paludes, le masque : la conférence de Berlin et la richesse des nations. »

La lecture de Congo, une centaine de pages chez Vuillard, en complément des 720 pages de Congo, une histoire, l’essai de référence signé David Van Reybrouck (2010), est certainement utile avant d’aller découvrir les salles rénovées de l’Africa Museum, ex-Musée royal de l’Afrique centrale à Tervuren, qui devrait rouvrir ses portes en décembre prochain.