Dans l’histoire de la sculpture française, les noms de Camille Claudel et d’Auguste Rodin sont inséparables : la force de leur art, leur passion, leur rupture, la suite dramatique pour Camille ont suscité bien des analyses. Dans Je couche toute nue, aux éditions Slatkine & Cie, Isabelle Mons et Didier Le Fur ont préféré s’en tenir aux « sources seules, sans commentaires ni notes » : correspondances, journaux intimes, carnets, archives racontent leur histoire.

Camille par Auguste : Auguste Rodin, La pensée, 1888-1889

Cela commence avec des lettres envoyées par Rodin à Rose Beuret en 1871, de Bruxelles : il lui envoie de l’argent, lui demande de bien protéger ses moules. Dans un texte autobiographique de 1883, Auguste résume ses débuts difficiles, mentionne un buste refusé au Salon et son départ pour Bruxelles après le siège de Paris en 1870, les ennuis qu’il a eus au retour pour faire accepter L’âge d’airain, les appuis reçus : « Sans que l’artiste s’en doute, se croyant toujours seul sans être découragé par tant d’injustice, il marche. »

En août 1979, le sculpteur Charles Cordier l’invite à venir travailler avec lui à Nice. Rodin dira à Rose combien il se plaît là, « juste devant la mer que rien ne [lui] cache si ce n’est que des lauriers roses, des arbres du Midi, des cactus : à chaque coup d’œil, c’est un plaisir. » D’autres sculpteurs interviennent en sa faveur auprès du ministère des Beaux-Arts, qui l’autorise en 1880 « à occuper au Dépôt des marbres, rue de l’Université, 182, l’atelier M (…) »

Un extrait de Mademoiselle Camille Claudel par Mathias Morhardt en 1898 – il la soutiendra tout au long de sa vie – rappelle qu’Alfred Boucher, qui avait visité son atelier à Nogent-sur-Seine, l’a recommandée au directeur de l’Ecole nationale des Beaux-Arts. Celui-ci demande en voyant ses premières œuvres si elle a pris des leçons avec Rodin – « Jamais encore ». Morhardt fait remarquer que celui-ci « se plaît aux belles harmonies pleines, douces et blondes », « fuit les contrastes trop violents d’ombre et de lumière » alors que les premiers essais de Camille sont « noueux, creusés de noirs profonds, et dramatiques. » La méprise du public sur son talent original ne fera que s’aggraver après ses années à l’atelier de Rodin.

Correspondance entre les Claudel, mots de Rodin à son élève Jessie Lipscomb, chez qui Camille va loger à Paris, critiques dans la Gazette des Beaux-Arts, échanges de Rodin avec le maire de Calais qui lui a commandé un monument, au fil des pages la vie des deux sculpteurs et de leur entourage prend forme. Auguste et Camille se rencontrent en 1884, il a 23 ans de plus qu’elle. Quand elle accompagne les Lipscomb en Angleterre, leur intimité s’exprime sans détours dans leurs lettres : « D’ici là, je vous prie, travaillez, gardez tout le plaisir pour moi. Je vous embrasse. Camille » (août 1886)

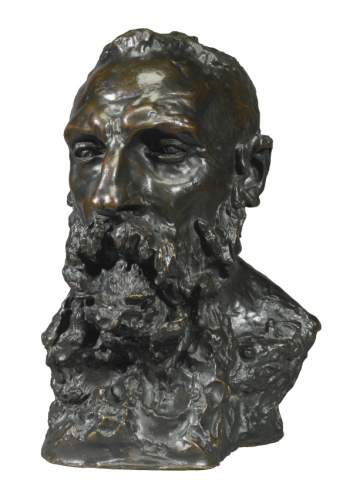

Auguste par Camille : Camille Claudel, Buste d’Auguste Rodin, 1892

Sans son « Compte-rendu du Salon de 1886 » dans L’Art, Paul Leroi (Léon Gauchez) souligne les qualités de la jeune sculptrice : « Le caractère promet d’être la qualité maîtresse de Melle Camille Claudel. » Ses fusains aussi sont appréciés. Le critique souligne le danger potentiel de l’influence de Rodin, l’importance pour son avenir d’être elle-même « et non un reflet ». Camille aura bientôt son propre atelier au 117, rue Notre-Dame des Champs.

Rodin lui écrit : « Ma féroce amie, (…) Aie pitié, méchante. Je n’en puis plus, je n’en puis plus passer un jour sans te voir. Sinon l’atroce folie. C’est fini, je ne travaille plus, divinité malfaisante, et pourtant je t’aime avec fureur. » Les lettres de Camille à ses amies sont gaies, pleines d’allant, jusqu’à ce qu’elle se dispute avec Jessie Lipscomb qu’elle accuse d’une conduite « indigne » à son égard (6/7/1887). L’un et l’autre sont admirés aux diverses expositions, les critiques des journaux témoignent de l’intérêt du public. Jules Renard note dans son Journal : « Chez Rodin, il m’a semblé que mes yeux tout d’un coup éclataient. Jusqu’ici la sculpture m’avait intéressé comme un travail dans un navet. Ecrire à la manière dont Rodin sculpte. » (9/3/1891)

L’été 1891, ils se voient à l’Islette et c’est de là que Camille écrit à Auguste comment elle passe ses journées et aussi « Je couche toute nue pour me faire croire que vous êtes là mais quand je me réveille, ce n’est plus la même chose. Je vous embrasse. Camille. Surtout ne me trompez plus. » Au ministre des Beaux-Arts, elle fait valoir ses mentions au Salon, sollicite une commande en marbre. Rodin la recommande au Courrier de l’Aisne et à d’autres, il lui envoie des mandats pour l’aider.

Une belle lettre de Camille à son frère Paul Claudel, en décembre 1893, témoigne et de ses difficultés matérielles et de « beaucoup d’idées nouvelles qui [lui] plairaient énormément ». Elle lui décrit quelques groupes, son « grand plaisir à travailler » et ajoute : « Tu vois que ce n’est plus du tout du Rodin, et c’est habillé ; je vais faire des petites terres cuites. Dépêche-toi de revenir pour voir tout ça. » Camille et Auguste se sont séparés, ils se retrouveront en 1895, puis ce sera la rupture définitive.

Camille Claudel, L’Age mûr, 1899

Ce recueil émeut par tout ce qu’il laisse apparaître de la vie des deux artistes et de leur relation si intense, dans la passion, dans la joie, puis dans la douleur. Il intéresse en mentionnant les circonstances de la création de leurs œuvres majeures, les soucis financiers, les complications liées aux commandes – « La Valse » de Camille Claudel d’abord rejetée parce que trop nue, puis admirée dans le tourbillon des voiles autour des danseurs, « La Porte de l’Enfer » d’Auguste Rodin jamais installée mais pivot de son œuvre.

« Je couche toute nue » donne la parole à ceux qui les entouraient et se souciaient de leur venir en aide – amis, artistes, critiques, admirateurs – et aussi à ceux qui ne comprenaient pas leur audace dans la création et les tournaient en dérision. Cela donne un tableau vivant de leur époque, y compris de la manière dont l’Etat français soutenait les artistes et réagissait aux sollicitations des uns et des autres, influencé par leur succès au Salon.

Le plus terrible, ce seront les souffrances de Camille une fois qu’elle se persuade d’être persécutée par la « bande à Rodin » et met des cadenas à ses volets, tant elle craint de se voir voler ses sujets. Rodin lui envoie des mandats de manière anonyme pour qu’elle les accepte. Terrible aussi, sa mère inflexible par crainte du scandale : une fois mise à l’asile, Camille n’aura plus droit aux visites ni même à l’envoi de lettres. Son frère Paul laisse passer trop de temps sans la voir – il se le reprochera, beaucoup trop tard.

Ce livre va rejoindre La robe bleue de Michèle Desbordes, Camille et Paul - La passion Claudel de Dominique Bona, sans oublier Une femme. Camille Claudel d’Anne Delbée, pleine d’empathie pour cette grande artiste au destin tourmenté. Je pense aussi au film de Bruno Nuytten, où Isabelle Adjani et Gérard Depardieu ont incarné ce couple extraordinaire. Il me tarde à présent de visiter le tout nouveau Musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine.