L’exposition James Ensor. Inspiré par Bruxelles vient de fermer ses portes à la Bibliothèque royale (KBR). En collaboration avec les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB), la KBR y montrait le rôle joué par Bruxelles dans le développement de l’artiste ostendais (2024 est l’année Ensor à Ostende) en exposant des peintures et des œuvres graphiques dans un lieu magnifique où Ensor (1860-1949) est souvent venu, juste à côté : le palais de Charles de Lorraine.

James Ensor, Mon portrait, 1884, fusain, craie blanche sur papier, Bruxelles, MRBAB

"Un autoportrait le montre jeune un doigt en l’air se désignant comme très ambitieux." (Guy Duplat)

Le parcours commence dans la Bibliothèque royale avec des peintures de ses débuts : des paysages – Le phare d’Ostende, La lisière du bois –, un beau portrait de son père lisant, un autoportrait de 1884 (ci-dessus). La Maison Ensor à Ostende expose actuellement ses autoportraits. Un extrait d’une lettre de mars 1887 envoyée d’Ostende à des amis bruxellois témoigne de son attachement pour Bruxelles :

James Ensor, Le phare d'Ostende, 1885, huile sur toile, Bruxelles, MRBAB

« Le paysage grand, nu et déplumé des environs d’Ostende aurait largement contenté mon imagination mélancolique et sensible et m’eut permis d’y trouver facilement mille caractères chimériques et fantastiques formant le fond sans forme de mes idées présentes, si je ne vous avais regrettés vivement ; plus je m’éloignais plus mes regrets augmentaient et aujourd’hui ils sont tout à fait vifs et profonds. » En cette année-là, il peint le magnifique Carnaval sur la plage.

On accède ensuite à une rotonde, à l’entrée du Palais de Charles de Lorraine : au centre, sur un plan de Bruxelles, on a indiqué les différents endroits fréquentés par James Ensor, comme le 12, rue Saint Jean, où il avait son « kot » durant ses études (1877-1880) ; le Comptoir des arts (magasin de fournitures) rue de la Violette, 28 ; place du Musée, 1, le Musée d’art moderne et le Cabinet des Estampes dans l’ancien palais de Charles de Lorraine, le « point de chute des XX et l’endroit où Ensor revendiquera à jamais sa place dans le monde de l’art ».

Au pied du grand escalier avec sa rampe en fer forgé ornée de panneaux en bronze doré se dresse une grande statue d’Hercule en marbre blanc. Il faut monter pour accéder aux anciens appartements du prince Charles du côté de la place du Musée, restaurés en 1976-1978. Le décor de ces salles donne un aperçu de leur richesse d’antan – l’intérieur est décrit dans l’Inventaire du patrimoine architectural.

James Ensor, Buste d'Homère, 1878, fusain et craie sur papier, collection privée

Détail des 28 marbres en étoile

C’est là qu’on découvre les liens de James Ensor avec Bruxelles. D’abord, dans une magnifique salle circulaire (ci-dessus) au « dallage en marbre noir et blanc datant du XIXe siècle, avec motif central en étoile à 28 rayons taillés chacun dans un type de marbre belge différent gravé de son nom, placé en 1766 » (IPA), on a placé près de grands dessins réalisés par Ensor à l’Académie royale des Beaux-Arts leur modèle en plâtre, comme ce buste d’Homère.

James Ensor, L'intérieur des Rousseau, vers 1884, huile sur toile, Bruxelles, collection privée

Pendant ses études, Ensor y a fait la connaissance du peintre Théo Hannon, qui lui a présenté sa sœur Mariette (biologiste) et son beau-frère, Ernest Rousseau (professeur de physique à l’ULB). C’est le début d’une belle amitié. Dans leur maison d’Ixelles, il se sent comme chez lui, ils lui achèteront plusieurs œuvres.

James Ensor, Le Lampiste, 1880, huile sur toile, Bruxelles, MRBAB

Inspiré par les artistes réalistes, Ensor s’éloigne des sujets académiques (Le Chou). Il peint un personnage ordinaire, Le Lampiste, un garçon de la classe ouvrière qui entretient des lampes. Dans la même pièce, on peut voir Gamin assis, un fusain sur papier. A côté des peintures, dont la plupart viennent des MRBAB, des gravures moins connues illustrent tantôt des lieux bruxellois, tantôt des scènes fantaisistes ou satiriques.

Au fond, Le Chou et Chinoiseries, deux œuvres peintes en 1880 (à vingt ans).

James Ensor, Chinoiseries aux éventails, 1880, huile sur toile, Bruxelles, MRBAB

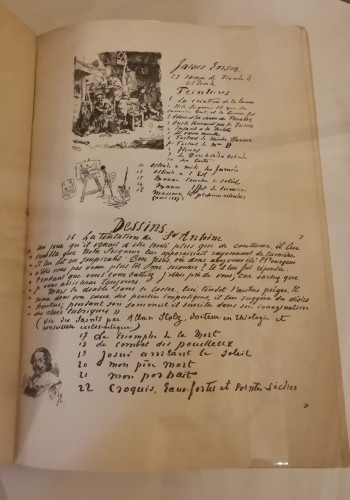

En 1883, Ensor signait le document fondateur des XX, collectif de vingt artistes d’avant-garde en rébellion contre l’académisme. Ils organisaient leur propre salon annuel, qui, à partir de 1887, se tenait ici, dans l’ancien palais de Charles de Lorraine. Une affiche, la couverture d’un catalogue, une page où Ensor énumère ses peintures et dessins, rappellent cette époque. Les Vingtistes sont tous présentés sur un panneau mural, leur lien avec Ensor est chaque fois précisé.

James Ensor, Les masques singuliers, 1892, huile sur toile,

James Ensor, Les masques singuliers, 1892, huile sur toile,

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles / photo : Vincent Everarts

A cette époque, ses œuvres sont « perçues comme grotesques, criardes et choquantes ». Mais Ensor se réjouit dans une lettre aux Rousseau de sa première vente au Cabinet des Estampes en 1892. Il se moque de la politique du roi Léopold II et des dirigeants, il proteste quand le groupe se dissout en 1893. Lors d’une visite d’exposition, le roi lui avait demandé ce que représentaient ses tableaux : « Ce ne sont pas des tableaux, Sire, répondit ingénument l’artiste, ce sont des symphonies ! »

Très intéressante, très bien présentée dans ces superbes salles du Palais de Charles de Lorraine, l’exposition m’a éclairée sur cette période bruxelloise de la vie d’Ensor dont je ne savais pas grand-chose. Le parcours se terminait à la KBR avec quelques œuvres (vous en verrez d’autres en cliquant sur des billets précédents), dont une gravure et une grande reproduction de la célèbre Entrée du Christ à Bruxelles en 1889 – œuvre monumentale qui ne quitte plus le musée Getty (Los Angeles).