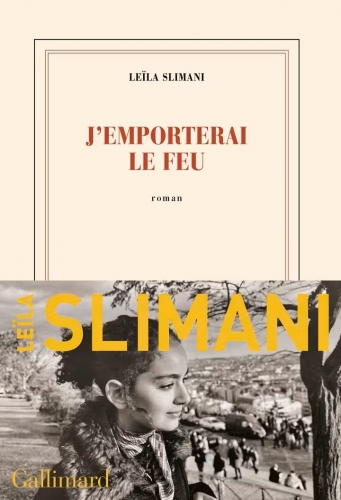

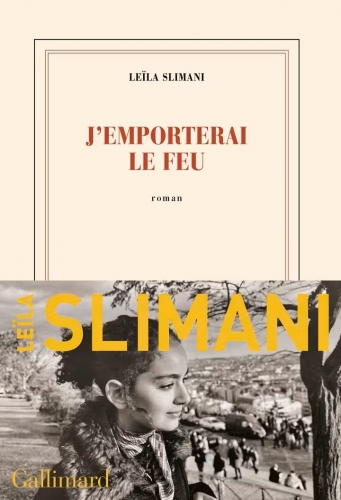

Avec J’emporterai le feu, Leïla Slimani termine la trilogie commencée avec l’histoire de Mathilde & Amine (Le pays des autres) et continuée avec celle de leurs enfants Aïcha et Selim (Regardez-nous danser). J’emporterai le feu nous fait découvrir la génération suivante, celle de deux sœurs, Mia et Inès, les filles d’Aïcha & Mehdi Daoud, tout en poursuivant l’histoire de leur famille.

Dans le prologue, Mia raconte sa dépression, au temps de la pandémie, sa panique à cause du « brouillard mental » qui l’avait envahie : « Il n’y a rien de pire pour un écrivain, vous savez ? Si je perds la mémoire et le langage, je suis finie. » Puis commence l’histoire de Mehdi, son père, nommé par le roi président du Crédit Commercial du Maroc à Casablanca en 1979.

Son épouse Aïcha est alors près d’accoucher de leur deuxième enfant, une perspective qui déplaît tant à Mia, six ans, qu’au retour de la maternité, elle dira à sa mère tenant sa petite sœur Inès dans les bras : « C’est le pire jour de ma vie. » L’heureux caractère d’Inès s’en accommodera. Les deux sœurs vivent une existence aisée à Rabat, où Aïcha exerce à l’hôpital comme gynécologue. La bonne Fatima s’occupe bien d’elles. Ils ont un chauffeur, une vie bourgeoise.

Mehdi a la réputation d’être dur dans sa profession ; il est aussi un père exigeant, démuni contre l’influence de Mathilde, la matriarche, chez qui ils vont fêter Noël. Convaincu de l’utilité pour ses filles d’être élevées dans une double culture qui leur facilitera les études en France, plus tard, après l’école française, il désire aussi qu’elles apprennent l’arabe.

Aïcha veille sur leur bonne éducation et à tout le reste : très prise à l’hôpital, elle est obligée de tout arranger à la maison, de veiller à la bonne intendance comme à l’harmonie des liens familiaux, jusqu’à organiser elle-même la fête d’anniversaire pour ses quarante ans. La petite Inès est souvent confiée à la tante Selma, la sœur d’Amine, de vingt ans plus jeune que lui, qui mène une vie plutôt audacieuse dans le contexte marocain de l’époque : elle fume et se maquille, elle sort, elle tient une boutique de bijoux, elle emmène Inès au cours de danse.

Mia, très tôt, a préféré se conduire comme un garçon. En grandissant, elle comprend que ce sont les filles qui l’attirent. Elle est à la fois « une fille populaire, invitée à toutes les fêtes, et une élève brillante, que les professeurs couvraient d’éloges. » Elle sera écrivain et célèbre, affirme-t-elle à Abla, son amie jusqu’à ce qu’un jour, elle pousse trop loin les caresses – ce qui va nuire à sa réputation comme à leur complicité.

Mia admire ses parents, « leur ouverture d’esprit, leur culture, leur intelligence », mais elle a « fini par comprendre qu’elle vivait entre deux mondes ». Modernes à la maison, sa mère et son père craignent « le monde du dehors, dangereux et incompréhensible ». Ce qui est toléré ou critiqué en famille ne peut pas être dit en société. Mia sait que « des gens comme elle » existent, mais en secret.

Une fois le baccalauréat obtenu, avec « mention très bien », elle se dit que sa vie va pouvoir commencer. Son père, de plus en plus nerveux en raison de la pression politique, se réjouit malgré son chagrin de la voir partir étudier à Paris. « Ces histoires de racines, ce n’est rien d’autre qu’une manière de te clouer au sol, alors peu importent le passé, la maison, les objets, les souvenirs. Allume un grand incendie et emporte le feu. » Voilà ce qu’il voudrait lui dire en lui offrant La vie est ailleurs de Kundera.

J’emporterai le feu alterne dans sa deuxième partie le récit de la vie de Mia à Paris et celle de sa famille au Maroc où la situation de Mehdi se dégrade, où Inès vit à son tour l’attirance sexuelle, où la grand-mère Mathilde doit prendre le relais d’Amine au domaine Belhaj – c’est pour eux le temps des malheurs dans un Maroc où la pression politique est de plus en plus forte. Comme pour Mia, l’avenir d’Inès, qui choisit des études de médecine, se vivra en Europe. Leïla Slimani décrit particulièrement bien la complexité et la richesse des personnages féminins. Son récit est aussi attentif aux destinées masculines et ici, en particulier, aux tourments d’un père pris au piège du pouvoir.

« La romancière nous raconte cette histoire, empreinte de mélancolie, de tous ceux qui naviguent entre deux terres séparées par la Méditerranée pour vivre libres, de corps et d’esprit, mais qui le paient du prix du rejet, de la nostalgie et de la solitude. » (Laurence Houot, FranceTV) « Sa trilogie entière repose sur les tensions constantes entre l’individu et le collectif, entre vie intime et liberté d’un côté, et les injonctions d’un pays et de ses croyances de l’autre, entre les droits des femmes et un patriarcat profondément liberticide. » (Nelly Kaprièlian, Les Inrockuptibles)