Bleu, vert, rouge, blanc ou noir, jaune, c’est dans cet ordre que se manifestent les préférences des Occidentaux quand on leur demande leur couleur favorite. Premier historien à se spécialiser dans ce domaine, Michel Pastoureau, quand il convoque ses souvenirs, les voit en couleurs. C’est le sujet de son dernier essai au titre emprunté à Nerval, Les couleurs de nos souvenirs (2010). Un livre sans images, par choix délibéré.

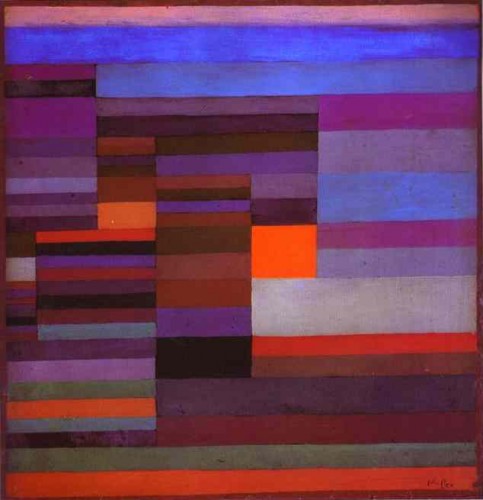

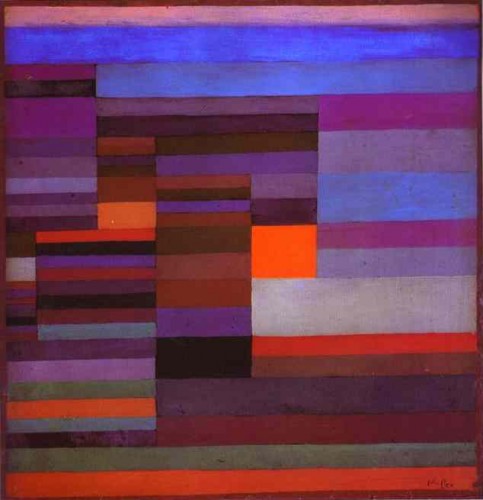

Klee, Fire in the Evening (Moma)

Couleurs réelles, couleurs rêvées, comment se souvenir ? « Ce journal chromatique s’appuie non seulement sur des impressions fugitives, des expériences vécues, mais aussi sur des notations prises sur le vif, des digressions savantes, des remarques propres au philosophe, au sociologue, au journaliste. » Le gilet jaune d’André Breton en visite chez ses parents sur la Butte Montmartre, les rayures détestées depuis qu’un gardien au Luxembourg l’a confondu avec un autre garçon en maillot rayé et accusé à tort d’avoir marché sur une pelouse interdite, le premier blazer que sa mère lui achète et qui n’est pas de la bonne nuance de bleu marine, ce qui le rend « vulgaire » aux yeux d’un garçon de treize ans doté d’une « hypersensibilité chromatique », la mémoire de Michel Pastoureau, né en 1947, est pleine d’observations sur le vêtement – et tout le reste.

Au lycée, deux filles de sa classe sont exclues un jour pour leurs pantalons jugés subversifs : ils étaient d’un rouge « trop dense, trop fort, trop séducteur ». On y interdisait alors le port du jean. C’était l’époque des sous-vêtements blancs ou d’une couleur « neutre de bon ton ». Pastoureau s’étonne que Bourdieu, dans La Distinction, ne dise rien des couleurs portées ni des prénoms, autre terrain si culturellement marqué.

La vie quotidienne offre une multitude de signes à qui s’y intéresse : croix verte des pharmacies, noir et blanc longtemps imposé sur la photo d’identité, couleurs des voitures – un jour, comme aucun père de famille ne voulait d’une occasion à la carrosserie rouge vif, le vendeur lui a consenti « un rabais alléchant » auquel il n’a pas résisté. Pourquoi les feux de circulation sont-ils rouges et verts ? L’essayiste en a trouvé l’origine dans la signalisation du rail, héritière de la signalisation maritime. Complémentaire du rouge, le vert a perdu sa symbolique de désordre, voire de transgression, pour devenir ainsi couleur de liberté, grâce au « feu vert ».

Le neveu de trois peintres surréalistes dont Marcel Jean, qu’il aimait voir préparer ses « papiers flottés » à l’aide de pigments colorés répandus à la surface de l’eau, décrit le plaisir qu’il ressentait alors à classer les couleurs, plaisir récurrent à distinguer les six couleurs de base (noir, blanc, rouge, bleu, jaune, vert) et les cinq de second rang (gris, brun, rose, violet, orangé), toutes les autres n’étant que des nuances ou « des nuances de nuances ».

Examinant la querelle entre partisans du noir et blanc ou des couleurs (cinéma, photographie), Michel Pastoureau évoque Ivanhoé (en couleurs) vu et revu à l’âge de huit ans, puis, quand il est devenu jeune conservateur à la Bibliothèque Nationale, son travail de conseiller auprès de Rohmer pour le tournage de Perceval (l’utilisation du violet dans le film transgressant délibérément les codes du Moyen Age, à son grand étonnement) puis, avec d’autres historiens, pour le tournage du Nom de la Rose où surgit une difficulté imprévue : des cochons roses, alors qu’à l’époque ils étaient tous noirs ou gris bruns !

La bibliothèque de son père comptait environ quinze mille ouvrages, dont de nombreux livres d’art. C’est dans l’histoire de la peinture qu’on s’attendrait à une documentation précise sur les couleurs, or elles y sont peu étudiées, pour des raisons sur lesquelles l’auteur s’attarde. De tout temps, la couleur a été jugée moins noble que le dessin, l’intellect opposé aux sens. Le langage qui la désigne reste incertain – la couleur est « une rebelle ». De plus, les couleurs peintes changent avec le temps, sont perçues différemment selon l’éclairage. Sur les écrans d’ordinateur, la distinction entre couleurs mates et brillantes n’est plus décelable. L’éclairage électrique est statique, alors que dans le passé, les peintures étaient éclairées par des flammes, ce qui mettait les couleurs toujours en mouvement. « L’arrivée de l’électricité a totalement modifié le rapport du spectateur à l’objet, à l’œuvre d’art, à l’image et, peut-être plus encore, à la couleur. »

Tous les domaines sont touchés par la couleur, comme le sport : maillot différent du gardien de but, tenue des arbitres (les priver du noir, symbole d’autorité, ne serait pas sans conséquence), revalorisation du jaune par le Tour de France (ce qui n’a pas empêché Pastoureau de refuser un vélo jaune, n’ayant jamais eu que des vélos de sa couleur préférée, le vert), symbolisme des anneaux olympiques, ceintures des judokas... Incongru, le changement récent des couleurs portées par le club de rugby parisien (rose, bleu, noir, avec l’inscription « Orange » !)

En 1957, quand Michel Pastoureau entre en sixième latine, il reçoit un carton bleu à son nom, ce qui le conduit dans d’autres cours et locaux que les porteurs de cartons rouges (sixième moderne). Un professeur de dessin, en quatrième, donne à reproduire à la gouache un vitrail du XVe ou du XVIe siècle, et c’est l’éveil de son intérêt pour l’héraldique : il achète un Manuel du Blason, prépare un exposé sur ce sujet, qui contient tout son avenir.

Repas monochromes, couleurs du Petit Chaperon rouge ou de Blanche-Neige, superstitions (le chat noir, le vert), tout intéresse ce spécialiste des couleurs qui a appris au service militaire à plier correctement le drapeau français (de manière à ce que seul le bleu soit visible et en aucun cas le rouge) mais se méfie des drapeaux : l’histoire de leurs couleurs (la vexillologie) reste à écrire, mais c’est un sujet dangereux, chargé de symbolisme et d’idéologie.

« Pour penser la couleur, nous sommes prisonniers des mots ». Des pages passionnantes abordent le lexique des couleurs, leurs codes. Quelle est la couleur du cirage « incolore » ? Le gris est-il devenu une sorte de « neutre chromatique » ? » Michel Pastoureau insiste sur le relativisme culturel des couleurs dans l’espace, dans le temps, et aussi sur l’écart considérable, à toute époque, entre la couleur réelle, la couleur perçue et la couleur nommée. « Qu’est-ce que la couleur ? » Le dernier chapitre répond à cette question : elle est matière, lumière, sensation.

Les Couleurs de nos souvenirs révèlent des préférences et des aversions. Si l’auteur a horreur de l’or et encore plus du doré, c’est sans doute le résultat d’une éducation familiale, d’une vision protestante opposée au « paraître vestimentaire », bien que l’or soit « lumière autant que matière ». En revisitant avec cet ouvrage la seconde moitié du XXe siècle et le début du XXIe, impossible de ne pas nous souvenir, à notre tour, des couleurs de notre vie. Une prédilection pour le rouge, l’encre noire, un intérêt soutenu pour tout ce qui touche aux couleurs, matières et mots, il y aurait beaucoup à dire, mais ce billet est déjà trop long.