Malines (Mechelen), la ville natale de Rik Wouters (1882-1916), lui rend un très bel hommage au Musée Schepenhuis (Maison échevinale), une superbe demeure ancienne où les toiles et les sculptures du « fauve brabançon » ont trouvé et de la lumière et de l’espace, en dialogue avec l’architecture. Rik Wouters. Chefs-d’œuvre : ce sont les œuvres maîtresses de la collection du Musée Royal des Beaux-Arts d’Anvers (KMSKA) actuellement en rénovation et quelques œuvres des musées communaux. Une exposition « à taille humaine ».

Dès l’entrée, et en particulier par une de ces lumineuses journées que l’automne nous offre cette année, on est pris par l’atmosphère du lieu – haut plafond, hautes fenêtres à petits carreaux, poutres sculptées – où un escalier en colimaçon et des passerelles de fer et de verre permettent de circuler d’un étage, d’une pièce à l’autre. Chaque visiteur reçoit un petit guide (disponible en plusieurs langues) qui présente la vie et l’œuvre de Rik Wouters, des écrits du peintre, et reprend en petit format toutes les œuvres exposées.

Près du comptoir d’accueil, caressée par la lumière, une première sculpture en pied pour laquelle a posé Nel, l’épouse et le modèle du peintre. Plus loin, une Etude de nu où ses longs cheveux cachent son visage illustre d’emblée le refus du fini : Rik Wouters laisse apparaître par endroits la toile vierge, étend là du bleu, là du jaune, laisse l’air circuler, peint comme à l’aquarelle. Mais regardons d’abord ce magnifique buste intitulé Contemplation, ces torses où Nel est coiffée comme d’habitude d'un chignon. « Quand (sic) à moi, vivre c’est peindre, sculpter et dessiner aussi simplement que manger. Je n’ai qu’un modèle : la nature. » (1914)

A l’étage, une première salle de peintures rappelle la vie du couple à Boitsfort, près de la Forêt de Soignes. Rik Wouters peint une rue, de simples maisons aux façades colorées, une maison rouge avec sa porte jaune à l’angle d’une rue enneigée, du linge qui sèche dans un jardin à l’arrière, les toits rouges sur lesquels s’ouvre une fenêtre. Ou encore la chapelle de Notre-Dame de Bonne Odeur, familière aux promeneurs de la forêt de Soignes, un ravin, une cavalière entre les hêtres.

J’ai aimé Le vieux noyer dans un jardin où un homme se tient près d’un mur de ce rouge un peu brun qu’affectionne le peintre : à travers les frondaisons, on aperçoit les jeux du soleil sur une maison blanche, plus loin, un clocher, du ciel bleu. C’est simplement beau. Et j’ai vu deux toiles malinoises que je ne connaissais pas, qui montrent l’une, un peintre à son chevalet sur un pont de la ville, l’autre, la terrasse du jardin botanique, une promenade fleurie et animée.

Nel est au cœur de deux grandes toiles magistrales. D’abord La repasseuse (1912) : dos à la cheminée surmontée d’un miroir (ceux qui connaissent bien Rik Wouters reconnaîtront le décor familier), Nel lève un instant les yeux du linge qu’elle repasse sur la table. Corbeille de linge, cheminée, vase, lampe, tous les objets respirent avec elle, autour d’elle sur cette toile où il y a beaucoup de blanc, c’est magnifique. Et très différent d’Automne (1913) où Nel, une écharpe bleue autour du cou, se montre dehors à la fenêtre donnant sur le jardin, presque aussi statique que la plante verte près d’elle. Les couleurs automnales envahissent tout l’espace dans une fusion entre l’extérieur et l’intérieur, la végétation et la figure humaine. Wouters admirait Cézanne, on voit ici qu’il s’intéressait aussi à Matisse.

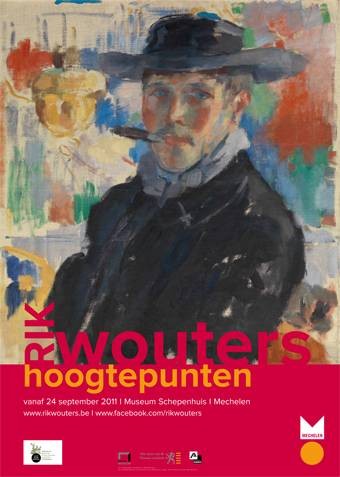

Allez à Malines, vous y découvrirez ensuite d’autres portraits, principalement de Nel – une superbe Femme lisant en robe rayée rouge et blanche – et, parmi les autoportraits, le formidable Autoportrait au cigare de ce peintre arraché trop tôt à la vie, à trente-quatre ans. Ne manquez pas, dans la salle des natures mortes, la Table d’aquafortiste, ni, hors catégorie, L’éducation, où l’on voit Nel et une fillette à table, occupées à regarder des images, une de ces merveilleuses scènes d’intérieur qui inspiraient toujours Rik Wouters, le peintre de la vie quotidienne. « Alles is schoon als je het maar zien kan » (Tout est beau si seulement tu sais le voir), cette phrase de Rik Wouters figure sous un trompe-l’œil dans une rue du centre de Malines, une ville où il fait bon flâner.