L’été retrouvé, c’était le cadeau du Midi en ce mois de septembre, avec ses plages moins encombrées mais encore bien occupées, avec ses villes qu’on arpente en tenues d’été et lunettes de soleil, alors que les collections d’automne s’exposent en vitrine, avec ses repas en terrasse, à l’ombre, pour se protéger de la chaleur. Demain commence une nouvelle saison.

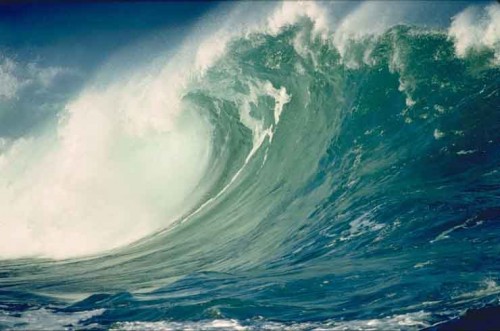

Pourquoi mettre un point derrière un titre ? C’est sur ce détail de la couverture, charmante, avec ce portrait de femme (Jo) assise à dessiner sur le sable, par Hopper, que s’ouvre Plage. de Marie Sizun, un roman sur l’attente. C’est le milieu de l’été en Bretagne (dans cette lumière changeante qu’aimait aussi Bonnard, dont je vous parlerai bientôt, si différente du soleil écrasant de la Côte d’Azur).

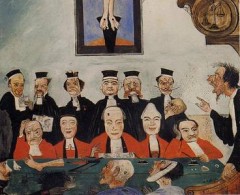

Anne s’est installée à l’hôtel en annonçant que son « mari » – « c’était plus simple » – arriverait à la fin de la semaine. Sur sa serviette de bains aux poissons blancs, elle comprend tout de suite que « Les plages de Bretagne, ce n’est pas pour les femmes seules ». Mais la perspective d’y passer bientôt une semaine avec François suffit à occuper ses pensées. Et puis, elle aime lire (Anne est bibliothécaire, c’est à la bibliothèque qu’ils ont fait connaissance). Elle aime aussi observer les choses, les gens, comme ce tableau qui la fascine, près de l’escalier où on l’a mise à une petite table pour personne seule : « une jeune femme en noir, tenue de ville – façon Jean Béraud, tu vois ? – qui traverse une cour de ferme assez misérable ».

C’est à son amant que son récit s’adresse. Anne lui confie ses humeurs, décrit les personnes qu’elle rencontre en promenade, les couleurs de la mer. « Une plage, c’est un théâtre ouvert à tous les regards, un théâtre où cent histoires se déroulent simultanément. Quelle tentation de papillonner de l’une à l’autre, pour moi qui, en attendant que tu sois là, n’en ai pas, d’histoire, moi qui suis libre comme l’air ! » La sonnerie de son téléphone portable, un « petit air irlandais », fait sa joie, elle espère entendre sa voix à lui, et non celle de sa mère, Elle se sent heureuse de l’aimer, de l’attendre.

Les histoires des autres renvoient souvent aux nôtres. Une jeune femme solitaire, plus loin, lit Henry James près de deux petits enfants très sages. La mère et la fille qui viennent s’installer près d’Anne, en froid, lui rappellent sa propre mère, qu’elle déteste, qui se montrait toujours jalouse de sa complicité avec son père et la considère comme une pauvre fille. La tension entre ces deux-là fait ressortir davantage la tendresse qui lie la jeune mère et ses enfants. « Je ne sais pourquoi j’ai éprouvé alors cette morsure de tristesse. Cette petite douleur. Il faut vite que tu viennes me retrouver, mon amour. Je me croyais moins fragile. »

L’observation des gens et l’évocation de son passé d’enfant unique ne détournent cependant pas la vacancière de son leitmotiv, l’attente amoureuse, avec ses deux versants : le souvenir de leurs débuts qu’elle ravive, leurs premiers mots, leurs premiers gestes, et l’anticipation de cette semaine qu’ils vont vivre à deux, François et elle, pour la première fois. Professeur de philosophie, presque cinquante ans, François est marié, il a deux enfants. Il a promis de l’appeler de Tours, où il passe quelques jours avec sa famille chez les parents de sa femme, avant de la rejoindre. Mais il le fait trop rarement, et trop rapidement à son goût, depuis une cabine. Pourquoi refuse-t-il d’avoir un téléphone portable ? François ne porte jamais de montre, est toujours en retard – « Cette horreur du temps, des lisières, des contraintes, des liens, c’est toi, je sais. »

Anne ne cesse de penser à lui, sur cette plage « où le passé affleure dans un présent incertain ». Elle décompte les jours, nage, suit les allées et venues, écoute les conversations, lit, rêve devant les formes des nuages. Une fillette tenant la main de son père réveille le souvenir du sien, un couple maussade lui rappelle les disputes de ses parents. Très tôt, elle a compris que son père était un homme infidèle ; sans l’aimer moins pour autant, elle lui enviait sa façon de s’en aller prendre l’air, imaginait ses maîtresses – « A présent, c’est moi la maîtresse. La tienne. »

Le temps passe et la mélancolie s’insinue, le temps change. La patronne de l’hôtel, attentionnée, l’inscrit malgré elle à une excursion vers la Pointe du Raz. La jeune femme et ses enfants y participent aussi, mais la journée est gâchée par la pluie. Ce sera l’occasion de se rapprocher pour Anne et Claire, la jeune femme qui doit avoir dix ans de moins qu’elle, et avec qui le courant passe aussitôt. A Claire, elle ose confier son inquiétude, à propos de cet homme qu’elle attend, dont les appels la déçoivent, cet homme qui n’est pas son mari, mais le mari d’une autre. En quelques jours, Anne passe de l’impatience à l’anxiété.

Marie Sizun, avec sensibilité, mais moins d’intensité que dans La femme de l’Allemand, peint à petites touches un portrait de femme amoureuse. Plage. est le roman des petits riens qui font ou défont la vie. Sans doute trop prévisible, ce récit vaut surtout par le rendu des mille et une nuances du jour, des états d’âme, de la solitude.