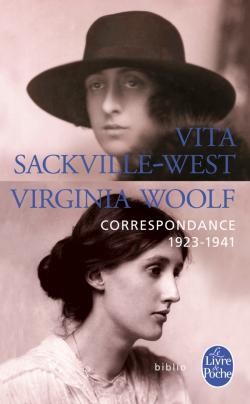

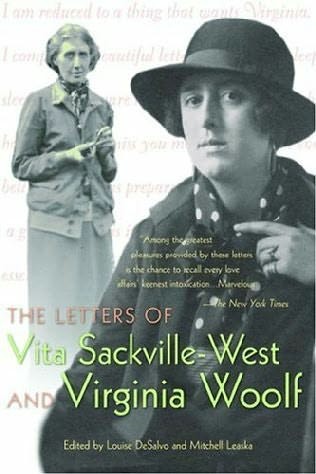

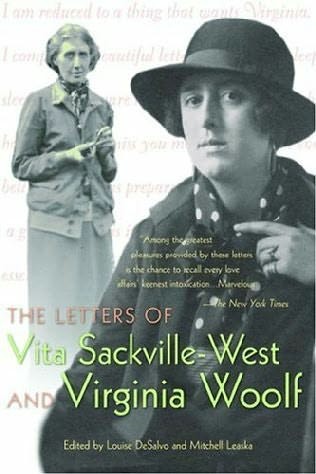

Elles se sont rencontrées, connues, aimées, elles se sont écrit pendant dix-huit ans, jusqu’à la mort de Virginia. La Correspondance entre Vita Sackville-West et Virginia Woolf (The Letters of Vita Sackville-West to Virginia Woolf, traduction de Raymond Las Vergnas), du 23 mars 1923 au 22 mars 1941, vaut d’être lue à plus d’un titre. Aux lettres de Vita répondent ici « quelque cent soixante-quinze extraits tirés des quatre cents lettres, ou presque, aujourd’hui préservées, qu’a écrites Virginia à Vita. » (Note des présentateurs)

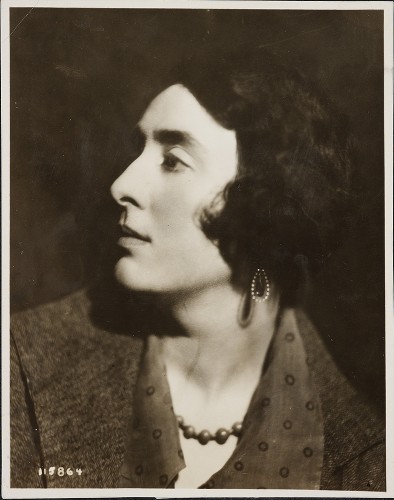

C’est un long échange entre deux écrivaines : Vita reconnaît à Virginia son génie littéraire, elle aime parler écriture avec elle, toutes deux sont très sensibles aux encouragements et aux commentaires de l’autre. C’est un amour hors du commun entre deux femmes : Vita a trente ans, dix ans de moins que Virginia, quand elles font connaissance en décembre 1922. Leur relation évoluera avec le temps et leurs autres affections, attachées comme elles le sont et à leur vie de couple et à leur liberté : Vita se déplace au gré des mutations de Harold Nicolson, son mari diplomate, lui-même bisexuel ; Virginia et Léonard Woolf sont tous deux amis de Vita qui restera fidèle à la Hogarth Press, leur maison d’édition.

« Par leur fertilité et leur abondance, ces documents relèvent autant de la littérature que de la vie », écrit Mitchell A. Leaska qui introduit à ces années de correspondance dans une soixantaine de pages éclairantes : « Pour Virginia, Vita était la femme supérieure alors que, pour Vita, Virginia était l’écrivain supérieur. »

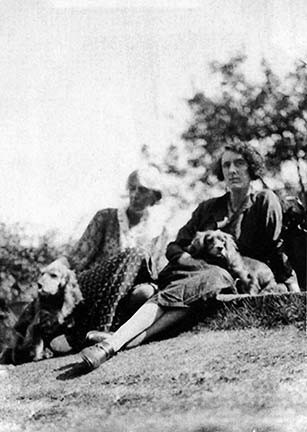

Long Barn et ses jardins (Sequoia gardens)

Les « Chère Mrs. Woolf » et « Chère Mrs. Nicolson » du début ne dureront guère – « (Mais je souhaiterais que vous vous laissiez persuader de m’appeler Virginia) », précise très vite celle-ci. Les Woolf s’installent à Tavistock Square (Bloomsbury) en mars 1924 et y transfèrent la Hogarth Press. Virginia suggère à Vita d’écrire un livre pour leur maison d’édition : Séducteurs en Equateur, composé pendant un voyage dans les Dolomites avec Harold, lui vaudra l’admiration et un surcroît d’intérêt de la part de Virginia ; elle lui rend visite à Long Barn, où Vita réside, et aussi à Knole, la demeure ancestrale des Sackville-West (transmissible seulement entre hommes, ce qui affecte beaucoup Vita.) Celle-ci rend leurs visites aux Woolf à Monk’s House (Rodmell) où ils passent l’été.

Quand Harold Nicolson apprend qu’il doit quitter l’Angleterre pour Téhéran, où Vita ira le rejoindre quelques mois plus tard, les échanges entre les deux amies sont déjà devenus plus personnels. Elles se parlent de leurs livres : « Il y a 100% de poésie en plus dans une page de Mrs. Dalloway (que selon vous je n’aime pas) que dans une section tout entière de mon satané poème. » (Vita, 2/9/1925) Mais aussi des plantations, des chiens et des chats, du temps qu’il fait, de leur santé (les migraines de Virginia), de voyages projetés.

Avant le départ de Vita pour la Perse, qui laisse Virginia « pleine d’envie et de désespoir », celle-ci passe trois jours en décembre 1925 à Long Barn et c’est là que débute leur liaison intime. Le ton des lettres change, le vouvoiement disparaît : « Je me dépêche pour aller acheter une paire de gants : Je suis assise dans mon lit : je suis très, très charmante ; et Vita est un très cher vieux chien de berger à poil dur (…) Ah, mais que j’aime être avec Vita. » (Virginia, 22/12/1925) – « Virginia, ma chère, ma belle,… » (Vita, 24/12/1925) Virginia est désolée de devoir annuler un de leurs rendez-vous pour raison de santé, reçoit en retour des mots de consolation : « Oh ma pauvre chérie, malade de nouveau, et le roman en panne – tu dois être folle de rage. » (Vita, 11/1/1926)

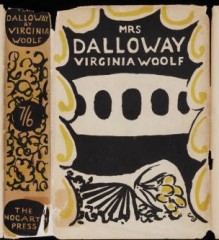

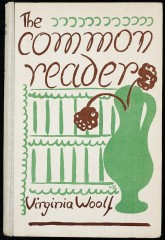

Dès qu’elle quitte l’Angleterre, Vita écrit, et tout au long de son voyage : impressions d’Italie, de Suisse, en mer, tendres pensées. D’Egypte, elle envoie de belles descriptions de la Vallée des Rois. Virginia n’hésite pas à l’informer en retour de l’installation, grâce au succès de Mrs. Dalloway et du Common Reader, de deux cabinets – « et tous deux te sont dédiés » ! Les lettres de Vita sont longues, c’est une formidable épistolière. De ce qui lui répugne en Inde, elle passe aux questions littéraires, aux mots doux. Virginia lui répond à propos du style, du rythme encore plus important que le mot juste.

La Perse enchante son amie : « Téhéran, Perse, 9 mars – Tu ne peux imaginer avec quel plaisir j’écris l’adresse ci-dessus. J’ai découvert mon véritable rôle dans la vie : je suis une snob. Une snob géographique. Chaque matin quand je m’éveille, avec le soleil qui inonde ma chambre immaculée de nonne, je reste allongée une minute sous le charme de l’émerveillement ; puis, très lentement, comme un enfant qui retourne un caramel dans sa bouche, je me répète : « Tu es en Asie centrale. » » Lucide : « Comment se fait-il que l’on ne puisse jamais communiquer avec autrui ? Seules les choses imaginaires peuvent être communiquées, comme les pensées, ou l’univers d’un roman ; mais pas l’expérience réelle. »

Nous n’en sommes pas encore à la moitié de cette superbe correspondance (près de sept cents pages), aussi j’y reviendrai dans un prochain billet.

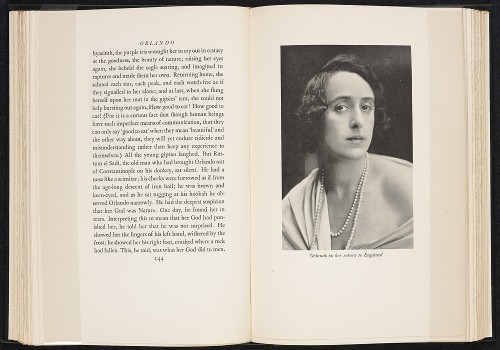

Couvertures originales à la Hogarth Press illustrées par Vanessa Bell, la soeur de V. Woolf