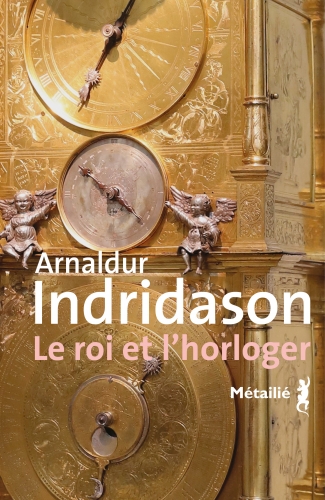

C’est avec Le roi et l’horloger (Sigurverkið, 2021, traduit de l’islandais par Eric Boury, 2023), un roman historique et psychologique, que je découvre Arnaldur Indridason, l’écrivain islandais, historien de formation, si populaire dans son pays et abondamment traduit, bien connu des amateurs de romans policiers.

« Le temps s’était arrêté. » Le roman s’ouvre sur un chef-d’œuvre d’horlogerie abandonné dans les réserves du palais royal de Christianborg à Copenhague, un butin de guerre que personne n’a réussi à restaurer. Un horloger « vieillissant » appelé au palais pour réparer une pendule obtient du régisseur de pouvoir examiner à son tour cette merveille : « Celle-ci marquait non seulement le passage du temps avec ses aiguilles, mais elle indiquait également les jours de la semaine et les mois. Qui plus est, les trois Rois mages en sortaient toutes les heures pour aller se prosterner devant la Vierge, ensuite résonnaient les notes d'un psaume désormais oublié datant de l’époque de son concepteur. »

Isaac Habrecht, le Suisse qui avait construit avec son frère la seconde horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg, avait conçu et assemblé cette réplique en miniature en 1592. Environ deux siècles après, Jon Sivertsen, l’horloger islandais, est curieux d’observer l’horloge que son maître en apprentissage avait tenté en vain de restaurer (il lui a laissé croquis, dessins et notes en héritage). Sous l’étoffe qui la protège, il découvre « un désastre » : des personnages brisés, la Vierge disparue, un seul Roi mage, des éléments cassés ou endommagés… Comme une révélation, l’idée d’œuvrer pour la remettre en état se saisit de lui et l’emplit de joie. Le régisseur n’y voit pas d’inconvénient.

C’est auprès de l’horloge d’Habrecht qu’un soir, le roi Christian VII en personne, « seul, sans perruque et sans fard », en robe de chambre et l’haleine « parfumée au vin de Madère », le surprend en flânant dans les réserves du palais et l’interroge sur sa présence, furieux de n’en avoir pas été informé. D’abord méfiant, devant l’humble attitude de l’horloger et son admiration sans bornes pour « la sublime horloge », il l’autorise à continuer.

Jon, qui a pris le nom de Sivertsen au Danemark « bien qu’originaire du Breidafjördur, dans l’Ouest de l’Islande », a désormais ses entrées au palais et l’assistance du régisseur en cas de besoin. En démontant le précieux objet pièce par pièce, en consignant tout dans un registre, il découvre qu’il y manque des éléments capitaux ; le régisseur lui apprend que certains ont été vendus au « fil du temps ».

L’horloger ne manque pas d’en informer le roi à sa visite suivante, curieux de la progression de son travail. Entretemps Christian VII s’est renseigné sur l’œuvre exceptionnelle d’Habrecht, butin de la guerre entre Suédois et Danois. Soulagé que Jon ne soit pas d’origine suédoise, il n’apprécie guère les Islandais, bien que leur pays fasse partie des territoires danois et que certains se soient comportés avec bravoure au service du Danemark.

Quand le roi l’interroge sur le prénom de son père, Sigurdur, l’horloger le présente comme un homme « honnête et juste ». Il ne souhaite pas en dire plus, mais le roi l’exige. Jon lui répond alors que son prédécesseur, le roi Frédéric V, « a fait décapiter [son] père, un innocent, accusé de fornication et d’usurpation de paternité » et noyer sa gouvernante, « tout aussi innocente que lui ». Stupéfait par son « impertinence », le roi pique une énorme colère, menace de l’envoyer en prison et le gifle avant de le planter là.

Le roi et l’horloger raconte, au fil de leurs conversations, une double histoire : celle de la restauration de l’horloge et celle de Sigurdur. Le roi veut absolument comprendre pourquoi son fils le dit innocent et promet de lui épargner la prison s’il arrive à l’en convaincre. Jon lui rapporte donc cette tragique histoire familiale, à partir du mariage de Sigurdur, un bon fermier qui savait lire et écrire, avec Helga, fille d’une famille opulente de fermiers et patrons de pêche.

Helga était enceinte d’un des ouvriers de son père, dont la demande en mariage avait été refusée. Averti de sa situation, Sigurdur, qui la convoitait depuis longtemps, proposa de déclarer qu’il était le père de l’enfant à naître pour sauver son honneur. Helga n’aimait pas ce mensonge, une condition de leurs noces. Troublé par ce que lui raconte l’horloger, le roi, à chaque visite, insiste pour qu’il continue l’histoire de sa famille islandaise – ses raisons personnelles apparaîtront plus tard. Nous voilà captivés et par le sort de Sigurdur et par les sautes d’humeur de ce roi fantasque.

De terribles lois régissaient l’ordre moral en Islande et on comprend mieux l’épigraphe tirée des Psaumes de la Passion de Hallgrímur Pétursson : « Ô, malheur à ceux qui de dogmes odieux profitent pour se servir et prospérer… » On découvre comment la « colonie froide et septentrionale » était considérée par la monarchie danoise au XVIIIe siècle. « Le roman est aussi une réflexion sur le pouvoir, sur le temps (l’horloge en est le symbole), sur la raison (Christian VII est-il vraiment fou ?), et sur le statut de la vérité » (Guy Duplat dans La Libre).

A deux reprises, le roi pose à l’horloger cette question : « Qu’est donc le temps ? » Indridason a dit l’importance de cette thématique dans ses écrits : « J’aime beaucoup remonter le temps, et envoyer mes personnages sur les traces du passé. J’aime exhumer des événements oubliés. Le temps en tant que concept est quelque chose qui m’intéresse énormément – la manière dont le temps passe, mais aussi son influence, les conséquences de son passage sur nos vies. J’aime déceler les liens entre une époque et une autre. » (Entretien de 2008, Wikipedia)

« Kaspar sentait comme Sugrun était fière de répondre à chacune de ses questions, de parer chaque objection. Il était fatigué. Cette fille qui s’échauffait, son ignorance, sa prétention hors d’atteinte et son propre désarroi dans ce dialogue l’avaient fatigué. Que lui dire, comment l’atteindre ?

« Kaspar sentait comme Sugrun était fière de répondre à chacune de ses questions, de parer chaque objection. Il était fatigué. Cette fille qui s’échauffait, son ignorance, sa prétention hors d’atteinte et son propre désarroi dans ce dialogue l’avaient fatigué. Que lui dire, comment l’atteindre ?