A quiconque réfléchit sur le problème du Mal, la lecture du Livre de Job s’impose un jour ou l’autre. Peut-être est-ce à cause de la mention « roman » que j’hésitais à ouvrir Vies de Job (2011) de Pierre Assouline, malgré la critique élogieuse, peut-être aussi parce que la rencontre avec cette icône de la patience envers et contre tout, envers et contre Dieu même, plonge en eaux profondes, et qu'il y faut du souffle.

Job sur son fumier (Notre-Dame de Paris)

Du Livre de Job classé dans les « Livres poétiques et sapientiaux » de l’Ancien Testament, Assouline rappelle dans un « Prologue » que c’est « une lecture de rumination lente. Elle exige du lecteur qu’il adopte un rythme doux, en se souvenant de ce chef d’orchestre qui jugeait certains trios trop beaux pour être joués vite. » Le romancier-biographe cherche à cerner la figure de Job qui le hante et nous entraîne dans son livre mine de rien, d’abord attaché à préciser les origines du fameux récit biblique (« Source »), ensuite à peindre le portrait de Job ou, du moins, à nous le montrer en « Mille vies », enfin à nous conduire au cœur du sujet, le cœur battant (« Souffrance »).

« Avant d’être plainte ou cri, Job est une voix ; celle d’un homme qui ne renonce pas à comprendre quand l’inexplicable le cerne. » Comment être le biographe de celui qui n’est pas l’auteur de son livre, qui n’est pas vraiment un personnage mais un exemple de patience, piété, résignation, fatalisme, « juste souffrant idéal tant pour les chrétiens que pour les juifs jusqu’à la Renaissance », avant de représenter la raison contre le dogme, l’observation contre la tradition, la victime d’un monde absurde et cruel, un sage ?

De ce dialogue poétique, diamant « enchâssé entre un prologue et un épilogue en prose », on peut compter sur Assouline pour inventorier les principales interprétations – de quel texte, d’ailleurs ? dans quelle Bible ? – et en évoquer les « excavateurs ». Il a l’art de mêler les références les plus pointues aux expériences les plus concrètes, comme, par exemple, quand il convoque l’acteur Charles Denner (dans « Z » de Costa-Gavras) : « si un comédien avait dû interpréter Job en ses plaintes et ses révoltes, ce ne pouvait être que lui. » Et de citer Renan, et de regarder ce que devient Job dans le Coran (cité quatre fois), entre multiples pistes.

© Anselm Kiefer, Am Anfang, 2008.

Pour rencontrer Job, il est un lieu cher à Pierre Assouline, « le couvent Saint-Etienne protomartyr où est installée l’Ecole biblique de Jérusalem ». Il s’y installe pour des mois chez les dominicains, dans un « de ces rares lieux où l’on se défait naturellement du souci du paraître ». On y parle le français. On y travaille. On s’y rencontre. Sa bibliothèque est ouverte de nuit comme de jour. Entre judaïsme et christianisme, la quête de Job met l’auteur « en équilibre instable ». S’il a choisi de mener ses recherches à l’Ecole biblique plutôt qu’à l’Université hébraïque, il en prend conscience, c’est que « le Français » l’a emporté en lui sur « le Juif ». C’est à Jérusalem qu’Assouline fait la connaissance de la chercheuse belge Françoise Mies dont il admire l’analyse dans L’espérance de Job – elle lui lance : « J’espère que vous n’allez pas faire de Job un grincheux ! »

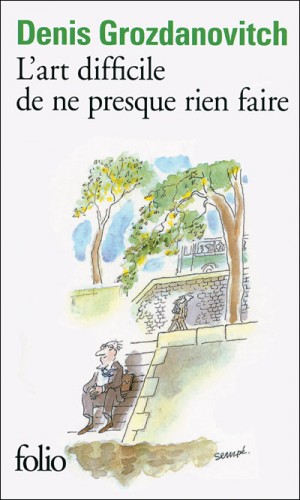

« Mille vies » (2e partie), ce sont tous les Job de rencontre. Assouline écoute un sociologue slovène, Slavoj Žižek, pour qui Job est « tout sauf la patience ! » Il assiste à l’Opéra Bastille au spectacle d’Anselm Kiefer, Am Anfang / Au commencement – l’artiste lui confiera que Job le touche parce que c’est lui : « Le désespoir, la désillusion, la solitude ». Muriel Spark a fait de Job « son frère en dépression » (The Only Problem), Job et Joseph K. sont « frères en solitude ». La figure de Job est partout, dans la pierre des cathédrales, en peinture, dans la littérature…

Le peintre de Job, pour Assouline, c’est Georges de La Tour, dont il a vu au Musée d’Epinal Job raillé par sa femme – « Depuis, pour moi, c’est lui. » La femme de Job n’a pas de prénom, sa réputation n’est pas flatteuse en général, sauf dans un poème judéo-arabe qui la montre fidèle et dévouée. Andrée Chedid lui a consacré un livre en ce sens.

Georges de La Tour, Job raillé par sa femme, Musée d’Epinal

La structure en séquences numérotées permet à Assouline de passer de la tombe de Chateaubriand à Saint-Malo à l’université de Salamanque où, le 12 octobre 1936, Miguel de Unamuno prononce un discours fameux – cité dans la traduction de Michel del Castillo – « Le discours de Salamanque résonne du refus de Job. » La digression est un art quand elle est pertinente. Et voici Beckett, « saint laïque », distribuant le montant de son prix Nobel. Ionesco : « Beckett me rappelle Job. »

Si Pierre Assouline lit le Livre de Job « comme le battement d’une pensée », nous lisons Vies de Job en écoutant, de plus en plus audible, la voix de l'auteur qui évoque les siens et ose enfin se dire. « Souffrance », la dernière partie, est le cœur battant de Vies de Job. Nous y apprenons que Pierre Assouline porte à jamais le deuil de son frère, mort accidentellement en pleine jeunesse : « La mort de mon frère m’a éloigné de Dieu, celle de mon père m’en a rapproché. »

Comment ne pas rapprocher Job frappé dans sa chair des déportés marqués à vie ? Le Job de Nathan Rapoport, à l'entrée d'un pavillon de Yad Vashem à Jérusalem, a le regard tourné vers le ciel – « Job est rentré de déportation.» Dans le problème du Mal, la souffrance des enfants représente le Mal absolu. Et si Dieu, dans l’épilogue du Livre de Job, récompense le juste en rétablissant sa santé et sa prospérité, il reste, écrit Assouline, le scandale de ses enfants morts, même s’il en a eu d’autres – « rien ne console parce que rien ne remplace. » Je ferai donc mienne la conclusion de Paul Edel sur Vies de Job : « bref s'il n'y avait qu'un livre de Passou à lire et relire ce serait celui- là. »