En apprenant la mort de Hubert Nyssen, en novembre dernier, je m’étais promis de relire Quand tu seras à Proust, la guerre sera finie, un roman dédié à Nancy Huston. L'éditeur a mis, j’imagine, beaucoup de lui dans le personnage de Paul Leleu, fondateur des éditions du Jeu de Patience, le narrateur. Il saisit le prétexte de la mort d’un ami traducteur, Cyril Trucheman, pour réécrire la vie de ce libertin – son double ? – à travers les femmes dont il lui a tant parlé et qui le fascinent. Nyssen, faut-il le rappeler, adorait « le truchement de la métaphore et de l’allégorie » (La maison commence par le toit).

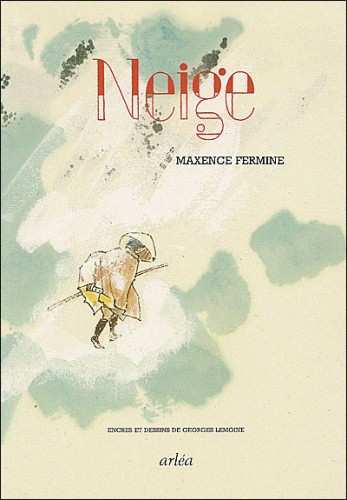

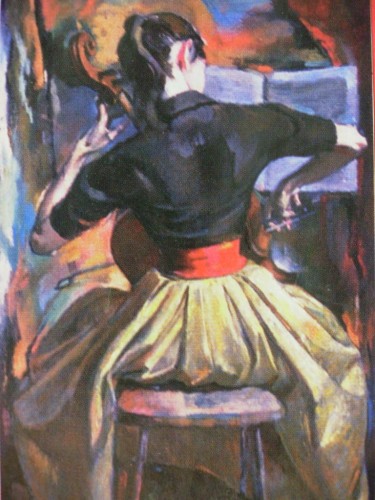

« La violoncelliste » (La neige des mots)

C’est dans sa maison d’Escalles, entre Cap Gris-Nez et Cap Blanc-Nez que Leleu s’est retiré pour rédiger une « épître » à Caroline Martin : après avoir provoqué « une embardée » dans sa vie, celle-ci est partie vivre aux Etats-Unis. Il s’est donné un an – douze mois qui feront douze chapitres – pour l’écrire, et décider ensuite s’il la lui envoie ou pas, pour « l’intime et unique plaisir de redistribuer les cartes de sa vie ».

L’autre personnage clé de sa rencontre avec Caroline est un linguiste, Albert Molinari. Philosophe, il enseignait dans un lycée de Lille sous l’Occupation, et sachant que le jeune Cyril Trucheman, son élève entré dans la Résistance, s’était réfugié dans la mansarde d’un médecin de Valenciennes, il lui avait apporté des livres : La Chanson de Roland, Tristan et Iseut et autres chefs-d’œuvre – l’occasion ne se représenterait pas de sitôt de « traverser la littérature française, dans l’ordre des âges, depuis les origines… » Et c’est là qu’il avait lancé au jeune homme : « Quand tu seras à Proust, la guerre sera finie ! » Il n’y était pas arrivé, la guerre avait pris fin, et Trucheman en avait gardé « une hantise de l’incomplétude qui avait marqué toute sa vie ».

Le traducteur de Belmaker (l’écrivain américain que Caroline finirait par épouser) avait confié à Leleu cette manie qu’il avait, dans une ville étrangère, de vérifier dans l’annuaire s’il n’y trouvait pas un homonyme. Quel trouble, un jour, en découvrant dans la liste des victimes d’une catastrophe aérienne un certain Cyril Trucheman ! Une erreur : en réalité, ce passager se prénommait Fabien, et sa veuve, Florence Trucheman, deviendrait une des élues du traducteur « qui aimait les femmes ». Leleu lui rendra donc visite, sur la piste désormais de toutes celles dont son ami lui a parlé, qu’il tâche de retrouver à partir d’indices donnés par Trucheman et dont l’éditeur se souvient. Qu’il aimerait mettre la main sur ses carnets !

Norma, par exemple, « une petite Normande qu’il avait jadis rencontrée à Paris », des années après, envoyait régulièrement à Cyril de jolies lettres parfumées où elle se souvenait de leurs ébats amoureux. Ou encore Zoé, toute de blanc vêtue, que Leleu a rencontrée à New York lors d’un dîner avec Belmaker et Trucheman – Zoé blanche comme « la baleine que poursuivait Achab », et donc à rapprocher de Blanche Meyer et d’Adelina White, dont parle Giono dans sa préface Pour saluer Melville ?

Pour Caroline qui aime les « récits gigognes », Leleu a entrepris de décrire les circonstances qui ont précédé l’apparition de la jeune femme dans sa vie. Il ouvre tous les tiroirs, se jette sur toutes les pistes, inventorie les charmes des rencontres, les paysages du corps féminin, les figures du langage amoureux. Résumer l’intrigue ne convient pas à ce roman qui rebondit de mois en mois. A l’exploration du désir entre homme et femme, Nyssen mêle le plaisir des mots, les mirages du temps, les allusions littéraires et musicales, l’art de traduire, les métiers du livre, entrelace réalité et fiction, Collectionneur de coïncidences, Leleu compose en quelque sorte le roman que Trucheman a toujours refusé d’écrire.

Et c’est un plaisir de lecture sans pareil que d’avancer dans ces cinq cent cinquante pages de passion pour les femmes, les livres, les villes et les arbres. On y rencontre aussi une superbe violoncelliste, une vieille Héloïse, une résistante, une agente littéraire. On y fait connaissance, peu à peu, avec la belle Caroline Martin qui s’est installée un jour dans l’immeuble en face du bureau parisien de Paul Leleu. Elle deviendra son associée, sa « Dea Dia », sa muse. « Chacun de nous n’est jamais pour l’autre qu’un recueil d’images. »