Le bleu du rêve. Le silence de la neige. La musique des brumes. C’est l’univers de William Degouve de Nuncques, maître du mystère (1867-1935), présenté au Musée Rops à Namur jusqu’au 6 mai 2012. Le Musée Kröller-Müller d’Otterlo (Pays-Bas), dont la collection compte 27 œuvres du peintre, accueillera ensuite cette exposition, de mai à septembre.

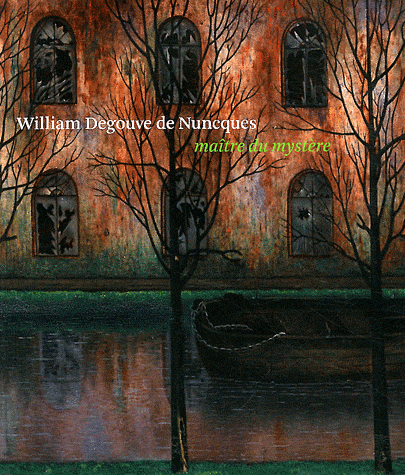

Couverture du catalogue (Fonds Mercator)

Méconnu aujourd’hui, Degouve était l’ami de Jan Toorop, qui a fait de lui un beau portrait au pastel qu’on découvre dans la première salle, et d’Henry de Groux qu’il a peint de profil, en béret de velours, une écharpe blanche autour du cou, assis face au chevalet – une composition très intéressante. Le futur gendre de Rops, Eugène Demolder, écrivain et avocat belge, était le témoin de Degouve de Nuncques à son mariage avec la peintre Juliette Massin, la sœur de Marthe, l’épouse de Verhaeren. (Que peignait-elle ? Autre mystère.)

Musée Rops, rue Fumal 212, Namur

Mais Degouve est surtout un paysagiste : hameau sous la neige, grotte aux stalactites, rêve de voyage, autant d’invitations à regarder la nature dans ses métamorphoses. A part, un Paysage bruxellois (Degouve a habité une maison-atelier au 202 de la rue des Coteaux) qui fait un peu penser à Laermans, deux femmes en sombre sur les pavés, des maisons en enfilade, un clocher – la figure humaine est rare dans les paysages de Degouve de Nuncques. C’est un amoureux résolu des campagnes, du calme et de la paix loin de l’agitation des villes.

Degouve de Nuncques, Paysage bruxellois

Après quelques tableaux « mystiques » (Degouve n’est pas croyant), dont le plus étonnant est sans doute Les anges de la nuit, d’inquiétantes peintures de forêt sans lumière – La forêt lépreuse où les racines verdâtres sont presque phosphorescentes, le peintre y a mélangé aux pigments une matière cireuse.

Mon premier coup de cœur va au Canal, une longue toile horizontale (42,4 x 122,5, magnifiquement rendue par l’excellent catalogue publié au Fonds Mercator, sur toute sa longueur si l’on déplie les rabats de la couverture). Des arbres dénudés à l’avant-plan font face, de l’autre côté du canal où flotte une barque, à un bâtiment abandonné, dont les multiples fenêtres en plein cintre ont toutes leurs vitres brisées.

Degouve de Nuncques, Nocturne au Parc Royal de Bruxelles (Paris, Musée d’Orsay)

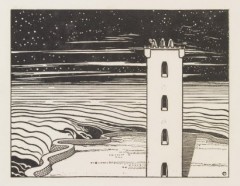

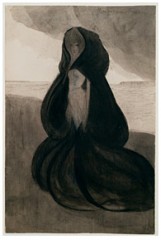

Ensuite, les « nocturnes bleus », délicats comme des Nocturnes en musique, qui nous font entrer de plain-pied dans l’univers symboliste des Maeterlinck, Verhaeren et Rodenbach dont Degouve se sentait si proche : Parc de Milan, où les fleurs de marronniers brillent doucement, La Forêt et son mystère, et le fantastique pastel Nocturne au Parc Royal de Bruxelles, où l’on suit une allée oblique entre des pelouses rectilignes vers un bosquet, dans la clarté lunaire de réverbères invisibles.

Crépuscule au lac de Côme, un grand format, révèle une nuit grandiose comme une cape qui enveloppe les montagnes de son silence, dans de subtils dégradés de bleu nuit ; les maisons ponctuent le rivage de grains blancs minuscules, sauf la plus proche, très éclairée, au bord du lac où elle se reflète. Que dire des vues de Venise ? La nuit transfigure le réel. Il faut s’attarder devant ces pastels, « poussière lumineuse » (Denis Laoureux) que le peintre préférait à l’huile, pour s’habituer à leur clarté assourdie et apprécier les variations de couleur.

Degouve préfère la lune au soleil « indiscret », le soir au jour, pour laisser opérer la magie. Ainsi ce très beau Jardin mystérieux où les fleurs et les champignons dans l’herbe, les arbres, les arbustes et les haies mènent l’œil vers une maison blanche où deux colombes, sur le toit, font chanter la toile. Sur le même mur, Mon jardin, une vue d’automne, et entre les deux, la célèbre Maison aveugle déjà présentée ici.

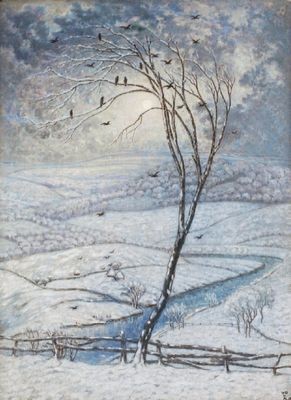

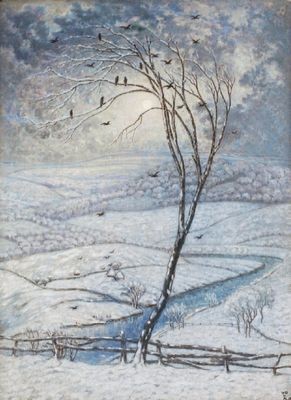

Degouve de Nuncques, L’arbre aux corbeaux

De salle en salle, dans les vitrines, des photos et des lettres, et aussi la boîte de pastel du peintre et, sur le palier du premier étage, sa boite à pinceaux dont le couvercle ouvert révèle une marine. Mais en montant l’escalier, vous n’aurez d’yeux que pour la grande toile claire qui vous accueille en haut : L’arbre aux corbeaux, un magnifique paysage hivernal où l’arbre nu, recourbé, sert de perchoir aux oiseaux noirs devant un vaste panorama dans toute la gamme des blancs, des gris et des bleus, de la terre jusque dans le ciel.

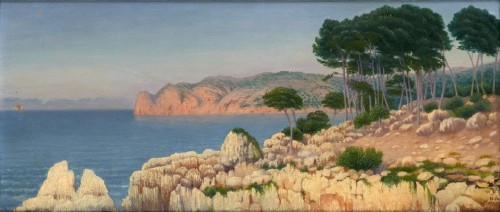

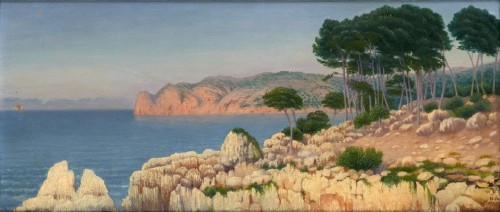

Degouve de Nuncques, Côte aux Baléares (Majorque, Cala San Vicente)

Quel contraste avec les vues des Baléares, où Degouve de Nuncques et sa femme ont séjourné de 1899 à 1902 et que le peintre décrit dans une lettre comme une « terre africaine aux multiples beautés qu’un soleil fort et permanent éclaire et poétise ». Ces paysages-là sont les plus déconcertants. Que ce soit vers le cap Formentor, devant la baie de Pollensa ou ailleurs sur la côte Nord, Degouve, à l’inverse des réalistes ou des impressionnistes, déréalise le paysage, le voile d’une atmosphère feutrée, très douce, pour créer « un sentiment cosmique et panthéiste » (Elisée Trenc).

Degouve de Nuncques, Barque sous la neige (Otterlo, Kröller-Müller Museum)

Aux Pays-Bas où le peintre a trouvé refuge pendant la première guerre mondiale ou en Belgique, Degouve de Nuncques, misanthrope avoué, s’enfonce dans les campagnes, trouve un gîte chez les paysans, peint parfois l’été (Un été en Brabant) mais surtout ces paysages de neige harmonieux pour lesquels il est réputé, dans des tonalités délicates et variées. Meules de foin, arbres, clôtures, rivières et maisons composent un monde silencieux, serein, immobile, le monde d’un peintre contemplatif au regard de poète.