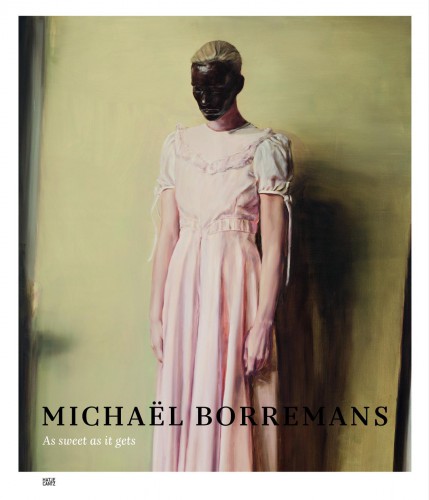

« As sweet as it gets » de Michaël Borremans (l’exposition se tient actuellement à Tel-Aviv, avant Dallas l’an prochain) fait l’objet d’un très beau catalogue grand format aux illustrations pleine page. Pour les textes, Jeffrey Grove, commissaire de l’exposition, qui présente le peintre et des entretiens avec lui, a mis à contribution 58 intervenants pour commenter très librement le travail de l’artiste belge : ils ou elles (presque un tiers) sont écrivain, critique, conservatrice, enseignant, historienne, musicien même.

Couverture du catalogue © 2014 Hatje Cantz Verlag

« Pas trop doux », son texte de présentation, souligne l’ambivalence du titre anglais, « certes humoristique et ouvert, mais il recèle aussi des intentions potentiellement plus sombres. » Après avoir rappelé que Michaël Borremans, d’abord graveur et photographe dilettante, ne s’est mis à peindre qu’à trente-trois ans (et à exposer quatre ans plus tard), Grove balise son univers, peinture et dessin, qui révèle une « faculté troublante de transcender le temps et l’espace ».

Les réponses de Borremans à son interviewer – entretien divisé en sept pages, tout au long du catalogue – m’ont fort intéressée. Il importe de savoir qu’il ne peint jamais d’après nature, c’est une de ses « règles strictes » : « J’ai toujours peint la culture. C’est absolument crucial pour moi. » Peindre la nature lui paraît très désuet, et il déclare ne jamais peindre à partir d’un modèle. « Dead Chicken » n’est pas une poule morte, mais la représentation d’une poule morte, « morte pour l’art » puisque c’est lui qui a demandé à un ami de la tuer.

Cette distanciation volontaire explique en partie l’effet d’étrangeté produit par la peinture de Borremans et, peut-être encore plus, par ses dessins. Philippe Van Cauteren, directeur artistique du S.M.A.K. à Gand : « Chaque œuvre sème le trouble grâce au mensonge et à la mystification de la figuration et, en tant qu’artiste, tu nous montres clairement que c’est toi qui tires les ficelles. » (Lettre à Michaël Borremans)

L’artiste, sans cesse en dialogue avec des maîtres de la peinture comme Velasquez ou Manet, Chardin ou Goya, joue des mots comme du pinceau, finement et l’air de rien. Lui qui juge l’opéra « un genre obsolète » a travaillé au décor pour Le voyage d’hiver de Schubert (Bozar), un de ses compositeurs préférés : « C’est si beau, si fort, si puissant, si triste, si magnifique. » (Du sublime à l’absurde)

Borremans raconte comment il a peint « The Visitor », une figurine en porcelaine, telle qu’elle était posée là, telle qu’il la voyait de la chaise où il était assis dans son nouvel atelier où il l’avait apportée avec d’autres éléments de l’ancien. Il s’était dit : « Tiens, on dirait un visiteur. » Peindre est pour lui une affaire d’inspiration et non de travail, de qualité et non de quantité : « Je veux que chaque œuvre soit exceptionnelle. Sans cela, ça n’a pas de sens. Il y a déjà tant de camelote dans le monde, pourquoi en rajouterais-je ? » (Interprétation et inspiration)

Si au Palais des Beaux-Arts, le face à face avec les toiles m’a subjuguée, j’ai retrouvé dans ce catalogue d’exposition – textes et images – le malaise et un certain pessimisme ressentis alors, mêlés à l’admiration devant la belle matière, la belle manière de l’artiste. A cause des regards détournés, des corps chosifiés, sans doute, mais aussi de de la menace sous-jacente. Borremans, s’il habille ses figures de vêtements d’antan, dévoile un climat contemporain de violence banalisée et d’indifférence, tout en tension.

Jeroen Laureyns, critique d’art et professeur : « Dans l’univers pictural de Borremans, l’homme est prisonnier d’une répétition infinie de gestes absurdes dans un monde dirigé et contrôlé par une force mécanique invisible, où les surveillants et les exécutants ne sont que des somnambules qui ne trouvent plus aucun sens à ce qu’ils font et ne manifestent pas la moindre velléité de révolte. » (La culture de la peur)

J’emprunte le titre de ce billet au texte interpellant d’Ahuva Israël, conservatrice du musée d’art contemporain de Tel-Aviv, qui s’interroge sur la vision dans le monde de Borremans et dans le nôtre aujourd’hui : « L’œil voyant – observant, ouvert, embrassant, – l’œil qui nous permet réflexivement de faire l’expérience de l’espace éthique et de comprendre le contexte dans lequel nous vivons et agissons, cet œil s’est abîmé au contact du champ visuel frénétique et non hiérarchisé de notre époque. Il n’est plus en mesure de voir ce qui est caché, il a perdu sa fonction de liberté, de responsabilité et de critique. Le regard est bloqué, détourné, abattu, il est devenu aveugle et indifférent. » (Elles ont des yeux et ne voient point – Psaume 115:5)

Bref, c’est un catalogue passionnant. Vous le trouverez à la bibliothèque Sésame à Schaerbeek et, je l’espère, dans toutes les bonnes librairies ou bibliothèques près de chez vous.

le parler coquillard du curé de Meudon

le parler coquillard du curé de Meudon