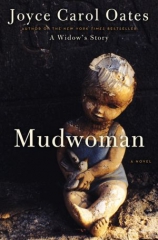

Mudwoman : sous ce titre non traduit (« mud », boue), Joyce Carol Oates, « la peintre des âmes noires » (Le Point) déroule à nouveau un destin hors de l’ordinaire et terrifiant, celui de la petite Jedina Kraeck, laissée pour morte par sa mère, malade mentale obsédée par la Bible, et devenue M. R. Neukirchen, première femme présidente d’une université de l’Ivy League.

Pas vraiment une histoire de résilience, non. Mudwoman (2012, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Claude Seban) tient souvent du cauchemar, malgré le parcours exemplaire de la petite « Mudgirl », que sa mère a poussée, après lui avoir coupé les cheveux, rasé le crâne jusqu’au sang, une nuit d’avril 1965, dans les marais boueux de la Black Snake River.

Dieu avait été mis au défi de sauver l’enfant, c’est le « Roi des corbeaux » qui a mené un trappeur simple d’esprit jusqu’à elle. Tirée de la boue, soignée, Janeda a été placée dans une famille d’accueil où elle devient Jewell, avant que se présentent Agatha et Konrad Neukirchen, inconsolables de la perte de leur petite Meredith Ruth de quatre ans. Ses parents adoptifs vont lui donner les mêmes prénoms, elle sera leur nouvelle « Merry ». Ce couple quaker l’élève dans l’amour des livres et la gentillesse – attitude toute nouvelle pour celle que sa mère maltraitait et qui n’a guère connu la tendresse dans sa famille d’accueil.

En octobre 2002, la Présidente Neukirchen se prépare à prononcer un discours au Congrès national de l’Association américaine des sociétés savantes. Elle a libéré son chauffeur qui l’a déposée bien en avance à l’hôtel d’Ithaca. Sa chambre n’étant pas encore disponible, elle cède à une impulsion : louer une voiture et rouler, rouler jusqu’à Carthage où elle a grandi – elle pense en avoir le temps et sinon, elle fera demi-tour pour rentrer à l’heure.

« M.R. », comme elle se fait appeler, et comme elle signe ses articles, aime conduire, laisser filer ses pensées sur la route, se rappeler ses parents (qu’elle ne voit plus, bien qu’elle leur soit reconnaissante de l’éducation reçue), son amant intermittent, un homme marié, Andre Litovik, récapituler son parcours hors du commun. Mais elle n’a pas prévu d’être aussi bouleversée en passant sur le pont au-dessus de la Black Snake, ni de s’embourber plus loin dans le fossé d’une petite route impraticable d’où son téléphone ne capte aucun signal.

Sur sa brillante trajectoire universitaire, cette absence au congrès pour cause d’accident de voiture est la première faille. Pourtant M.R. Neukirchen se tient sur ses gardes, elle sait qu’une partie de l’université était hostile à la nomination d’une femme à sa tête et guette ses faux pas. Mais elle prend des risques. Par compassion, en 2003, elle reçoit seule un étudiant victime d’une agression homophobe. Il lui fait une étrange impression. Elle comprend soudain qu’il enregistre leur conversation – ce pourrait bien être un coup monté par ce jeune ultraconservateur pour se poser en victime devant les médias.

Sous la plume ou le clavier de JCO, M.R. est une de ces âmes blessées, solitaires, tourmentées, pour qui chaque jour est une mise à l’épreuve. Au dehors, un masque de réussite, une volonté de fer. Une grande adresse à se protéger, une non moins grande maladresse à se laisser aimer. Cette philosophe dans la quarantaine s’étonne à chaque fois qu’on tente de se lier avec elle. Seul Andre fait exception (il ne quittera jamais sa femme).

La romancière américaine nous entraîne dans les gouffres de l’anxiété et de la solitude à travers les péripéties dramatiques de ce « roman schizophrène » (Elle) qui nous captive parce que, même excessives, parfois surréelles, ces situations, ces rapports humains touchent notre propre expérience de la vie et des êtres. N’entendons-nous pas aussi une voix intérieure qui nous questionne dans nos moments de désarroi ? Ne nous réveillons-nous pas de cauchemars où nous sommes pris au piège ? « La personnalité humaine est énormément complexe. J’essaye de refléter cette complexité dans mon écriture – je ne voudrais pas simplifier la nature humaine, mais retranscrire son immense mystère », confie-t-elle dans un entretien.

Avec des allers-retours entre 1965 et 2003, peu à peu, en dévoilant les conflits intérieurs de son héroïne, obsédée par son passé tragique, JCO nous rapproche de cette battante aux convictions idéalistes – elle a la guerre en horreur – que le pouvoir académique isole davantage encore, de cette femme aux rapports problématiques avec les autres : « Seule, M.R. vivait plus intensément que si elle avait vécu avec quelqu’un. Car la solitude est la grande fécondité de l’esprit, quand elle ne signe pas sa destruction. »