Les confessions d’un bourgeois (Egy polgár vallomásai, 1934, traduit du hongrois par Georges Kassai et Zéno Bianu, 1993) permettent, en près de six cents pages, de découvrir le parcours personnel, jusque dans la trentaine, d’un écrivain qui ressemble fort à Sándor Márai, le grand romancier hongrois (Les braises, Métamorphoses d’un mariage, Le premier amour, La sœur).

C’est un roman qui paraît très autobiographique, le récit d’une éducation, d’un apprentissage, d’une quête. Un aller-retour Hongrie-Europe-Hongrie. Sándor Márai (né en 1900), ou son héros, raconte les lieux, les modes de vie, les expériences qui l’ont marqué, les choix qu’il a faits par rapport à son milieu familial – les ruptures qui l’ont mené à devenir écrivain.

Il décrit sa ville natale sans la nommer (Kassa/Košice) et l’immeuble où il a grandi, dans un appartement donnant sur la grand-rue, où vivent aussi des Juifs – il parle souvent d’eux, distinguant les familles pauvres, pieuses, chaleureuses, des parvenus, ou notant les attitudes antisémites. Ils partagent le premier étage avec « la banque » dirigée par un oncle, tandis qu’au rez-de-chaussée, on tolère plus qu’on n’apprécie un café qui s’anime le soir, foyer d’alcooliques et de prostituées.

Sa famille, très attachée à la patrie et au catholicisme, des Saxons d’origine, au service des Habsbourg, a des ancêtres qui ont pris parti pour l’indépendance de la Hongrie dès 1848 et « magyarisé » leur patronyme allemand. Si leur appartement offre des réceptions très soignées, les chambres des enfants « tenaient souvent du cagibi ».

Son père, fier d’appartenir à la bourgeoisie, tenait à ce que le moindre de ses gestes soit empreint de dignité – un modèle d’élégance et de distinction. Les bibliothèques du séjour s’enrichissaient régulièrement des dernières parutions, de périodiques, qu’un « petit homme voûté » proposait à domicile : « nous l’attendions le cœur battant, puisqu’il apportait au fin fond de notre province la Littérature et la Culture. »

Observant la vie dans l’immeuble et dans la rue, l’enfant apprend à voir le dessous des choses, les différences de classe, les sentiments réels derrière les convenances. Très vite, il se sent différent, et lorsqu’il se tourne le journalisme, il sait qu’il est « un homme perdu » pour la société bourgeoise, quelqu’un qu’on salue mais qu’on n’invite jamais.

L’été, on le passe dans les villas construites près des forêts de Bankó et du Hradova, en famille. C’est l’occasion de constats sévères : « La plupart des mariages sont des mésalliances. »– « La famille apparaît toujours comme l’un des théâtres de la lutte des classes. » Les siens avaient honte des métiers manuels exercés par le grand-père de sa mère, meunier, et par son père menuisier, même si celui-ci avait terminé sa carrière en « industriel ».

Le portrait de ce grand-père, mort avant sa naissance, était accroché dans la chambre du narrateur, il constate entre eux « une étonnante ressemblance ». S’il parle surtout de sa famille dans le premier tome, évoquant la réussite des uns, l’échec des autres, l’écrivain raconte ensuite ses études et ses loisirs, ses efforts pour être un enfant sage, puis sa dérive après la naissance de sa sœur qui va occuper la première place.

En raison de « quelque vague disposition à l’anarchie », il se laisse embarquer dans une bande menée par un jeune vagabond fascinant jouant au roi avec ses esclaves, au mépris de toute pudeur ou morale. Il rêve de devenir l’ami du bel Elemér qui le dédaigne. Il se sent mal à l’aise entre son monde et « la masse informe des pauvres » à traiter « avec bienveillance ». Sa famille craint qu’il finisse mal, et c’est ce qui arrive : à quatorze ans, il fugue et la sanction tombe, on le met en pension à Budapest.

A partir de là, l’adolescent ne peut plus compter que sur lui-même pour affronter la vie, les autres, les cruautés de la vie de « caserne ». Pas tout à fait : fils de « bourgeois », il sait que son père sera toujours prêt à le soutenir, à payer ses dettes, pour préserver l’honneur de la famille et sans doute aussi, il mettra du temps à le reconnaître, par amour pour son fils.

Le tome II des Confessions d’un bourgeois raconte sa vie de jeune adulte en Occident : Allemagne, France, Angleterre, Suisse… Sans le sou, il vit plus ou moins de sa plume avec Lola, sa femme. Critique envers tous, et aussi envers lui-même, Sándor Márai retrace le sinueux parcours qui l’a conduit à mener une vie d’homme de lettres curieux de tout ce qui se présente à lui. Et quand il en aura assez de l’Europe, à reconnaître ses racines et à rentrer en Hongrie pour écrire.

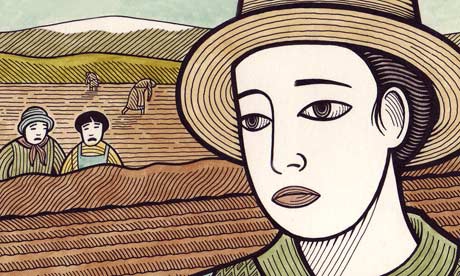

« Nous les déposions doucement dans des fossés, des sillons, dans des paniers d’osier sous les arbres. Nous les laissions tout nus sur des couvertures, par-dessus des nattes de paille tressée, à la lisière des champs. Nous les installions dans des cageots de pommes vides et les prenions dans nos bras chaque fois que nous finissions de biner une rangée de haricots. En grandissant ils sont devenus plus turbulents, et parfois nous les attachions sur leur chaise. Au cœur de l’hiver nous les accrochions sur notre dos à Redding pour aller tailler les vignes, mais certains matins il faisait si froid que leurs oreilles gelaient et saignaient. »

« Nous les déposions doucement dans des fossés, des sillons, dans des paniers d’osier sous les arbres. Nous les laissions tout nus sur des couvertures, par-dessus des nattes de paille tressée, à la lisière des champs. Nous les installions dans des cageots de pommes vides et les prenions dans nos bras chaque fois que nous finissions de biner une rangée de haricots. En grandissant ils sont devenus plus turbulents, et parfois nous les attachions sur leur chaise. Au cœur de l’hiver nous les accrochions sur notre dos à Redding pour aller tailler les vignes, mais certains matins il faisait si froid que leurs oreilles gelaient et saignaient. »