Expo 58 de Jonathan Coe a tout pour plaire, il me semble, à ceux qui ont visité l’Exposition universelle de Bruxelles et s’y reconnaîtront comme à ceux qui, comme moi, regrettent de ne pas avoir pu se promener sous l’Atomium tout neuf, devenu depuis l’emblème de la capitale belge.

http://www.jonathancoewriter.com/books/expo58.html

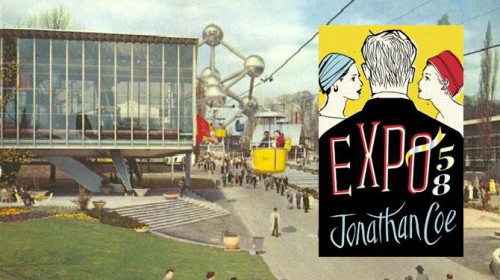

Ce roman, traduit de l’anglais par Josée Kamoun, débute en 1954, quand le gouvernement britannique est invité à participer à la première exposition universelle d’après-guerre, une époque d’optimisme scientifique quant au développement nucléaire mêlé d’anxiété par rapport à son usage militaire, ce que signifiaient de manière spectaculaire les neuf boules du cristal de fer « grossi cent soixante-cinq milliards de fois », notre fameux Atomium (resté en place comme la Tour Eiffel après l’Exposition de Paris en 1889, mais trois fois moins haut, une centaine de mètres).

Thomas Foley, rédacteur en chef au Bureau Central de l’Information, responsable du Pavillon britannique, s’étonne d’être choisi pour superviser le pub « Britannia » – serait-ce parce que sa mère est belge et que son père a tenu un pub pendant vingt ans ? Thomas n’a jamais mis les pieds en Belgique et a priori, n’est pas très emballé à l’idée de s’éloigner pendant les six mois de l’exposition, alors que sa femme Sylvia et lui viennent d’avoir un bébé.

On lui suggère de les emmener avec lui, mais il n’en fera rien. C’est à sa mère qu’il en parle en premier. Martha, qui a fui son pays en 1914 et s’est mariée dix ans plus tard, le met en garde : il devrait être plus attentif à son épouse et lui en parler ouvertement. Mais quand son fils envisage d’aller prendre des photos de la ferme familiale près de Louvain, elle l’en dissuade : « Le passé, c’est le passé. »

Thomas prend vite goût à sa mission, et l’excitation monte quand il prend part à une réunion au Foreign Office pour faire le point sur l’avancement des travaux, trois mois avant l’ouverture. Sa description du futur Britannia qui ressemblera à un « club nautique » avec de larges baies vitrées, pour mieux correspondre à la modernité de l’événement, est bien accueillie, et c’est alors qu’il aperçoit pour la première fois deux hommes que personne n’a présentés, très attentifs à son intervention.

Wayne et Radford, ces deux-là, l’attendent à la sortie et l’emmènent dans leur voiture sous le prétexte de le déposer chez lui, mais c’est pour lui poser plein de questions personnelles, sans ménagement, puis le laisser en plan près d’un arrêt d’autobus après un mystérieux « ça reste entre nous ».

Photomontage Cobra.be

Une charmante hôtesse de l’Expo 58, Anneke, accueille Thomas à l’aéroport de Melsbroek lors de sa première arrivée à Bruxelles. En sa compagnie, il découvre le chantier de l’avenue des Nations, le magnifique Atomium et les silhouettes des différents pavillons, avant de rencontrer David Carter, le représentant du British Council, au Pavillon britannique. Le Britannia lui fait bonne impression. Carter parle des Belges comme de gens surréalistes, excentriques, voire « frappadingues » comme l’affirme le patron du pub, pas trop ravi d’apprendre que Thomas Foley sera son superviseur.

De retour à Tooting, dans la banlieue londonienne, Thomas remarque que leur voisin célibataire, qu’il s’est contenté jusque-là de saluer poliment, se montre très empressé auprès de Sylvia, offrant ses bons offices pour l’aider en l’absence de son mari. Celle-ci se plaint des grésillements du téléphone depuis le passage de deux hommes puis d’un technicien pour « vérifier la ligne » et semble assez déprimée.

Puis Foley s’installe à Bruxelles, dans un bungalow du Motel Expo à Wemmel, qu’il partage avec un compatriote, Anthony Buttress, conseiller scientifique, chargé de l’équipement de pointe et de la machine Zeta en particulier, entourée d’un certain secret. Tout le monde est conscient de l’espionnage industriel inévitable dans ce genre de foire. Thomas et Tony sympathisent, ils sortiront souvent ensemble.

Enfin, le 17 avril 1958, le roi Baudouin ouvre officiellement l’Exposition de Bruxelles. Beaucoup de monde se presse au Britannia lors de l’inauguration du pub. Thomas y est abordé par un journaliste russe très sympathique lui aussi – dont il ferait bien de se méfier, lui conseilleront Wayne et Radford un peu plus tard, eux qui sont toujours au courant de tout.

Expo 58 offre un contexte historique et une ambiance festive au séjour bruxellois de Thomas Foley. Jonathan Coe y raconte les péripéties de l’Exposition, les hésitations sentimentales d’un homme marié, et bientôt une affaire d’espionnage, sur le ton de la parodie : Thomas, naïf, découvre souvent trop tard les enjeux réels des rencontres internationales sur le thème d’un avenir meilleur.

Je me suis amusée à la lecture de ce roman pour lequel le romancier britannique s’est documenté avec précision. Coe a écrit Expo 58 en résidence d’écrivain à la Villa Hellebosch. Au départ, son héros, « un type très bien, du genre sans prétentions et fiable », imaginait que sa mission donnerait un élan nouveau à sa carrière et à sa vie personnelle, je vous laisse le plaisir de lire ce qu’il en adviendra.