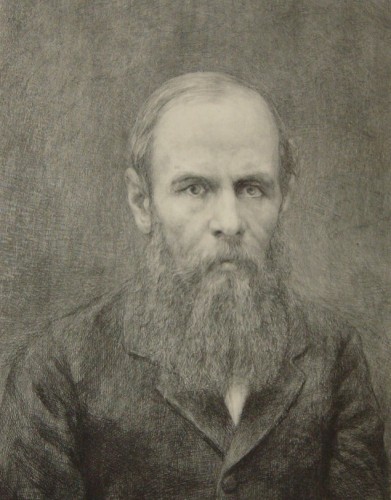

Un été à Baden-Baden est l’œuvre d’un médecin chercheur russe, Leonid Tsypkin, dont les deux parents étaient médecins, russes et juifs. Tsypkin (1926-1982) a écrit pour lui-même durant toute sa vie. Au-dessus de sa table de travail, il avait les photos de Tsvetaeva et de Pasternak. Par prudence, il avait renoncé à publier. L’installation de son fils aux Etats-Unis avait valu au pathologiste une rétrogradation au poste d’assistant-chercheur. C’est un ami journaliste qui a sorti d’URSS le tapuscrit

d’Un été à Baden-Baden (écrit le soir, de 1977 à 1980), publié à New York dans

un hebdomadaire pour émigrés russes, quelques jours avant qu’une crise cardiaque ne terrasse son auteur.

Une belle préface de Susan Sontag en 2001 (d’une vingtaine de pages) nous présente Tsypkin, passionné de Dostoïevski. Comme elle l’explique, Un été à Baden-Baden n’est ni une fantaisie autour de Dostoïevski ni un roman documentaire. Dans ce double récit, le narrateur voyage en train vers Leningrad et raconte en parallèle le voyage de Dostoïevski et de sa seconde épouse, Anna Grigorievna, qui ont quitté Pétersbourg à la mi-avril 1867 pour se rendre en Europe de l’ouest et échapper à des ennuis de toutes sortes. Ils y sont restés quatre ans. A Baden-Baden, l’auteur du Joueur espérait gagner au casino de quoi sortir de sa misère financière.

« Rien n’est inventé, tout est inventé » (Sontag) : Tsypkin possède une connaissance pointue de son sujet, des lieux liés à la vie ou à l’œuvre de Dostoïevski. Celui-ci le fascine malgré son antisémitisme, un mystère pour lui qui fait partie de la « tribu ». Il ne peut comprendre « qu’un homme si sensible dans ses romans aux souffrances humaines, que ce défenseur zélé des humiliés et des offensés (…) n’ait pas trouvé un seul mot pour défendre ou justifier des êtres humains persécutés depuis des milliers d’années ».

La longue phrase d’incipit entraîne immédiatement le lecteur dans un flux de sensations et de pensées, dans le mouvement du voyage et du récit : « C’était un train de jour, mais on était en hiver, en plein hiver, fin décembre, et puis le train allait vers Leningrad, vers le nord, il s’était donc mis à faire sombre très tôt – seules surgissaient les lumières des gares au sortir de Moscou, fuyantes, comme emportées en arrière par une invisible main… » Le narrateur ouvre dans le train le Journal d’Anna Dostoïevski qu’il a emprunté à sa tante, une « mise au net des notes prises en sténo par Anna à l’étranger, l’été qui suivit son mariage ».

Sans qu’il y ait de démarcation précise (Sontag compare le style libre et original de Tsypkin à celui de Saramago), nous voilà devant la Madone Sixtine exposée au musée Pouchkine à Moscou – une reproduction de ce tableau fut offerte peu de

temps avant sa mort à Dostoïevski, image conservée au musée Dostoïevski de Leningrad. Et voici les Dostoïevski à Dresde, où après avoir visité le musée des Beaux-Arts, ils déjeunent en terrasse sur l’Elbe. Une altercation avec un serveur réveille les souvenirs du bagne et du méprisant major qui avait provoqué Chez Fédor, par peur, une réaction servile qu’il se reproche encore. A son tour d’être désagréable, et c’est souvent Anna qui en fait les frais.

La mère d’Anna lui a donné de quoi payer le voyage, mais Dostoïevski reproche à sa femme de porter des gants usés, l’humilie. « Ils rentrèrent côte à côte, sans se parler, comme des étrangers. » Le soir, apaisé, Dostoïevski la rejoint dans la chambre – « et la traversée commençait : ils nageaient à grandes brasses,

sortant en même temps les bras hors de l’eau, aspirant en même temps l’air

dans leurs poumons, s’éloignant du rivage, vers le bleu profond de la houle à l’horizon… »

Le couple et la littérature, voilà les axes profonds de ce roman hors du commun.

On y assiste aux prises de bec, aux réconciliations, on remonte le temps vers la première rencontre entre Anna et Dostoïevski, sous l’œil méfiant du beau-fils, puis du reste de la famille. A Baden-Baden, Anna et lui logent dans une pension modeste et

les premiers jours sont heureux, « pareils au matin d’une belle journée d’été, quand il a plu la nuit et que tout est lavé : verdure, asphalte, maisons, tramways rouges comme repeints à neuf ». L’élégant Tourgueniev, lui, peut s’offrir le luxe

d’un grand hôtel – où Dostoïevski ira quémander quand il sera sans ressources et se disputer avec cet « Allemand » qui ne connaît pas la Russie, selon lui.

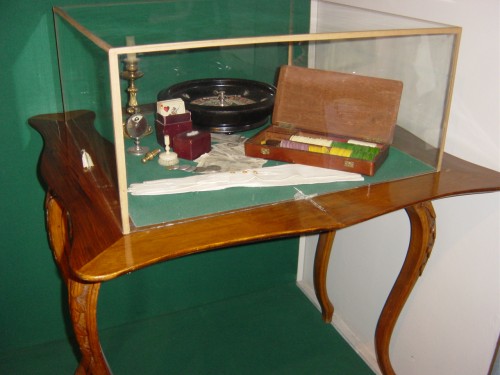

Tsypkin décrit toutes les espérances de l’écrivain joueur au casino de Baden-Baden, ses fantasmes, ses défis, l’ivresse des gains, la fascination de la chute, les stratégies qui échouent par la faute de quelque gêneur, la gaieté des retours auprès d’Anna avec des friandises pour fêter l’argent gagné, l’horreur des défaites de plus en plus fréquentes, des bijoux mis en gages, puis des meilleurs de leurs vêtements, la spirale de la déchéance. Culpabilité, orgueil, humiliation.

Entremélés à ces scènes de voyage et de ménage, sans transition, les réflexions du voyageur dans le train, sur sa lecture ou sur les autres voyageurs, les souvenirs qui affluent au passage de telle ou telle gare liée à un épisode de la vie de Dostoïevski, de ses personnages. Chez son amie Guilia à Saint Pétersbourg, le narrateur relit l’article de Dostoïevski intitulé « La Question juive », problématique pour tant d’historiens de la littérature. Tsypkin évoque magnifiquement la ville sous la neige, l’hospitalité d’une amie, le musée Dostoïevski, et enfin, dans cet immeuble d’angle à pan coupé comme on en voit beaucoup à Pétersbourg et que choisissait toujours Dostoïevski pour y

loger (fascination du triangle étudiée par Tsypkin), la mort du grand homme.

Si chaque roman est un voyage, Un été à Baden-Baden de Leonid Tsypkin est une plongée en eaux profondes où l’on retient son souffle, subjugué par ce tête à tête entre deux esprits tourmentés, Dostoïevski et lui.