L’amour des Maytree m’a donné envie de pénétrer davantage dans l’œuvre d’Annie Dillard, romancière, poète, essayiste (née en 1945 à Pittsburgh, Pennsylvanie). En vivant, en écrivant (The Writing Life, 1989, traduit de l’américain par Brice Matthieussent ) introduit en une centaine de pages au cœur d’une vie vouée à l’écriture. « Non-fiction narrative », précise l’écrivaine sur son site, son genre de prédilection.

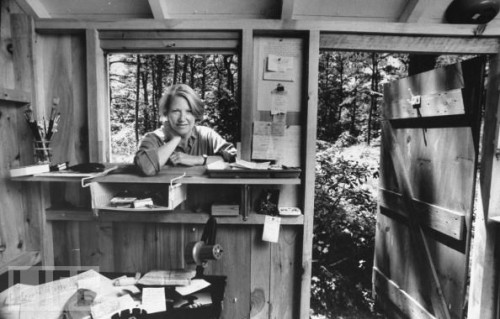

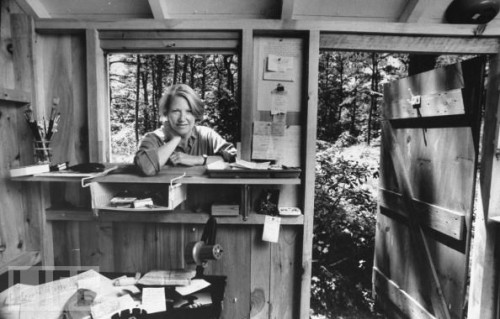

Annie Dillard © life.com

« En écrivant, tu déploies une ligne de mots. Cette ligne de mots est un pic de mineur, un ciseau de sculpteur, une sonde de chirurgien. Tu manies ton outil et il fraie un chemin que tu suis. » Ainsi débute le premier chapitre, où Dillard décrit l’écrivain au travail, toujours à l’aide d’images concrètes, comme il sied à cette activité manuelle. Une journée d’écriture, c’est physique : monter à l’étage, entrer dans un bureau, ouvrir les fenêtres, se servir de café, et puis lancer l’engrenage.

Ecrire un livre prend entre deux et dix ans, en général, sauf à considérer les cas hors norme. Le temps d’écrire, le temps de peaufiner une œuvre. Difficile à comprendre pour qui préfère la vie au mot écrit, les sensations que procure la télévision ou le cinéma. « Pourquoi préférerait-on un livre plutôt que de regarder des géants évoluer sur un écran ? Parce qu’un livre est parfois de la littérature. C’est une chose subtile – une pauvre chose, mais qui nous appartient. »

Annie Dillard raconte ses bureaux : à Cape Cod, une cabane en pin de trois mètres sur trois et demi, sans vue – « Il faut éviter les lieux de travail séduisants. On a besoin d’une pièce sans vue, pour que l’imagination puisse s’allier au souvenir dans l’obscurité. » Elle se souvient du cabinet de lecture individuel dont elle disposait dans la bibliothèque de l’Université de Hollins, en Virginie, pour écrire la seconde moitié de son fameux Pèlerinage à Tinker Creek. L’auteur s’intéresse aussi à l’emploi du temps « qui protège du chaos et du caprice », « filet pour attraper les jours. »

Annie Dillard a écrit tout un temps « sur une île lointaine » du détroit de Haro, « à quelques encâblures des îles canadiennes », où elle a appris à couper du bois elle-même pour se réchauffer (difficilement). En vivant, en écrivant décrit les aspects concrets de la vie d’écrivain abondent dans . « Si tu aimes la métaphysique, passe ton chemin », lance-t-elle au lecteur. Problèmes de bouilloire, observation d’une phalène, dosage du café, apprivoisement d’une machine à écrire, cela importe aussi pour que la « vision » devienne phrase, page, œuvre.

Parmi les écrivains cités à propos de l’écriture, il y a Thoreau : « Poursuis, reste avec, encercle encore et toujours ta vie… Connais ton os personnel : ronge-le, enfouis-le, déterre-le et ronge-le encore. » Un étudiant aborde un jour un écrivain connu : « Pensez-vous que je sois un écrivain ? » – « Eh bien, répondit l’écrivain, je ne sais pas… Aimez-vous les phrases ? » Le poète aime la poésie, le romancier le roman, et non « le rôle du poète, sa propre image en chapeau » ! Comme le peintre, l’écrivain aime toute la palette des matériaux qu’il utilise. Gauguin, Tolstoï « apprirent leur champ, puis ils l’aimèrent. »

Pourquoi écrire, pourquoi lire ? Annie Dillard explique sans prétention ce à quoi elle consacre sa vie. Pas de théorie, du vécu, du concret, beaucoup de simplicité, de puissantes métaphores, un point de vue original loin des sentiers battus. Et pour ceux que le dessin d’une ligne de mots ne passionne pas a priori, il reste un dernier chapitre époustouflant, largement inspiré par Dave Rahm, pilote acrobatique – « L’air était un fluide, et Rahm une anguille ». Annie Dillard l’a admiré lors d’une fête aérienne en 1975, puis elle a pu voler et frôler des montagnes avec lui. Ses arabesques dans le ciel ont à voir avec l’expérience de la beauté, de la création, de l’art : « Admire ce monde qui jamais ne te boude - comme tu admirerais un adversaire, sans le quitter des yeux ni t’éloigner de lui. »