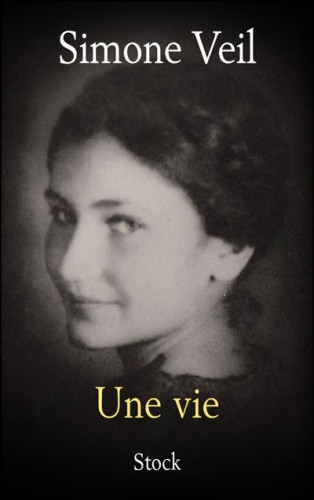

A la réception de Simone Veil à l’Académie française, le 18 mars 2010, il était émouvant de l’entendre, au début de son remerciement, exprimer sa fierté et sa perplexité à entrer dans ce « temple de la langue française », elle qui n’a aucune prétention littéraire, et penser d’abord à sa mère, morte à Bergen-Belsen, et à son père, mort aussi en déportation. Cela m’a donné envie de lire son autobiographie, sous le titre emprunté à Maupassant : Une vie.

Cette grande dame est née à Nice en 1927, après ses sœurs Milou (Madeleine) et Denise et son frère Jean. Les Jacob sont des Juifs assimilés, patriotes et laïques. Non religieux, son père architecte était attaché à la culture juive. Il ne supportait pas que ses enfants lisent de « petits romans » et les guidait vers la littérature classique ou moderne. Sa mère avait dû abandonner ses études de chimie, mais lui a transmis un fort désir d’autonomie, l’encourageant à étudier et à travailler pour assurer sa liberté et son indépendance.

La crise de 1929 les oblige à déménager dans un appartement plus petit, près de l’église russe. Simone, la petite dernière, y vit heureuse et protégée. C’est le temps du bonheur, fait de petits riens. L’inquiétude naît avec l’afflux de réfugiés à Nice en 1936, la montée de l’hitlérisme. Septembre 1939, la guerre est déclarée. Au début, les Jacob mènent une vie normale jusqu’à ce que le « statut des Juifs » interdise à son père de travailler. Les difficultés financières lui sont une leçon : « Il faut non seulement travailler, mais avoir un vrai métier. » Les Italiens se montrent tolérants, mais à la chute de Mussolini, en 1943, tout change. La Gestapo procède à des arrestations massives. Ses parents se procurent de fausses cartes d’identité sans « J » et dispersent la famille. Simone loge chez un professeur de lettres. Mais un jour, la Gestapo l’arrête. Puis son frère, sa sœur Milou, sa mère. Et le 7 avril, ils sont dans le train pour Drancy, pleins d’angoisse, n’ayant aucune idée de ce qui les attend en Allemagne.

Simone Veil rappelle à plusieurs reprises que les trois quarts des Juifs français ont échappé à la déportation grâce à l’existence de la zone libre et à l’occupation italienne, et grâce aussi aux Justes, connus ou inconnus. De son frère et de son père, il n’y aura plus jamais de nouvelles. Denise, résistante, sera arrêtée en juin 1944 et déportée. Quant à sa mère, à Milou et elle, ensemble, elles montent dans un wagon à bestiaux le 13 avril 1944 pour arriver le 15 à Auschwitz-Birkenau, où on lui tatoue le matricule 78651.

Chapitre III d’Une vie : « L’Enfer ». Une voix inconnue lui souffle de dire qu’elle a dix-huit ans (au lieu de seize et demi), ce qui la garde dans la « bonne file » avec sa mère et sa sœur. Dépouillées, tatouées, désinfectées, elles reçoivent des nippes bourrées de poux. Sa mère lui est d’un grand réconfort, comme pour d’autres jeunes filles du camp. On les affecte à des travaux de terrassement.

Dans le dénuement, le cadeau d’une architecte polonaise (deux robes, elle peut en offrir une à quelqu’un d’autre), et surtout la protection de la chef du camp, qui veut l’envoyer ailleurs pour qu’elle ait plus de chance de survivre. Simone voulant rester avec sa mère et sa sœur, les voilà toutes les trois transférées à Bobrek, où les conditions sont meilleures. C’est de là qu’elles partent en janvier 1945 pour une tristement célèbre « marche de la mort ». Elles survivent, se retrouvent à Dora, puis à Bergen-Belsen où Simone est affectée à la cuisine des SS, ce qui leur a sans doute évité de mourir de faim. Sa mère y meurt du typhus en mars 1945.

Plus d’un mois après la libération du camp, les deux sœurs arrivent enfin à l’Hôtel Lutetia. Après la guerre, les déportés dérangent, on ne les écoute pas. Simone Veil se souvient des propos déplaisants entendus au retour des camps, des années après encore. Pour elle, « rien ne s’efface. » A Paris, elle s’inscrit en Droit, se passionne pour les Sciences Politiques. Au ski, elle rencontre les Veil qui ont le « même profil social et culturel que les Jacob ». Elle épouse Antoine Veil en 1946, ils auront trois fils.

Comment est-elle entrée en politique ? D’abord, quand elle veut s’inscrire au barreau, son mari l’en dissuade ; elle choisit alors la magistrature. Stagiaire, elle apprend à construire des dossiers solides. Elle passe sept ans à la direction de l’administration pénitentiaire, avec « parfois le sentiment de plonger dans le moyen âge » en découvrant les conditions de détention, elle qui ressent une « sensibilité extrême à tout ce qui, dans les rapports humains, génère humiliation et abaissement de l’autre ». Puis elle travaille aux Affaires civiles, à rattraper les retards du droit sur les mouvements de la société. L’esprit de Mai 68 correspond alors à une réelle envie de faire bouger « une société figée ».

Ensuite, de longues journées de travail au Ministère de la Justice, puis le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature. Au retour de son premier voyage en Israël – une « étape importante » dans sa vie –, c’est le choc de la mort de Pompidou, à qui succède Giscard. Chirac lui propose le Ministère de la Santé. On lui confie le gros dossier de l’avortement, qu’elle mène à bien, après avoir tout bien pesé, sans état d’âme, pour mettre fin aux drames qui touchent les femmes les plus pauvres, celles qui n’ont pas les moyens de se rendre à l’étranger. Puis ce sera l’Europe, comme première Présidente du Parlement européen. Les rencontres internationales. En 1993, elle revient au Ministère de la Santé et des Affaires sociales dans le gouvernement Balladur, déplore la mauvaise gestion des hôpitaux, le déficit grandissant de la Sécurité sociale.

Simone Veil énonce sans détour ses convictions politiques, mais sans se laisser inféoder aux pratiques de parti – « La politique me passionne, mais dès qu’elle devient politicienne, elle cesse de m’intéresser. » Elle travaille à la Fondation pour la mémoire de la Shoah. De 1998 à 2007, elle siège au Conseil constitutionnel. Enfin, la voilà « rendue à une vie nouvelle, essentiellement familiale et privée », ce qui lui permet d’écrire sa vie, ce récit terminé en septembre 2007. En annexe, quelques discours prononcés à Auschwitz (janvier 2005), à l’Assemblée nationale (1974), au Parlement européen (1979), au Panthéon et à l’ONU (2007). On y retrouve une femme lucide, éprise de clarté, fidèle à ses valeurs, d’une hauteur de vue et d’une retenue exemplaires qui font d’elle une des sages de notre temps.