Denis Grozdanovitch, « collectionneur d’instants », poursuit son Apologie des fantômes d’un ailleurs à l’autre. Au British Museum, devant les momies égyptiennes – selon lui, plutôt qu’un désir d’immortalité, « un vœu adressé à la vie bien vivante, une offrande concrète du plus lointain passé à l’avenir le plus éloigné », comme pour nous proposer « des modèles d’êtres accomplis ». A la cinémathèque, où il nomme ses amis cinéphiles ses « compagnons de coma merveilleux ». A Sete sur la tombe de Valéry.

En écho au « Que faire pour honorer les morts, sinon bien vivre ? » de Jean Prévost, il rappelle l’épitaphe d’une jeune fille romaine relevée par Marguerite Yourcenar dans La Couronne et la Lyre : « J’ai vécu et avant moi ont vécu d’autres jeunes filles. Mais c’est assez. Que celui qui a lu cette inscription dise en s’en allant : Crocine que la terre te soit légère. Et vous qui vivez sur terre, soyez heureux ! »

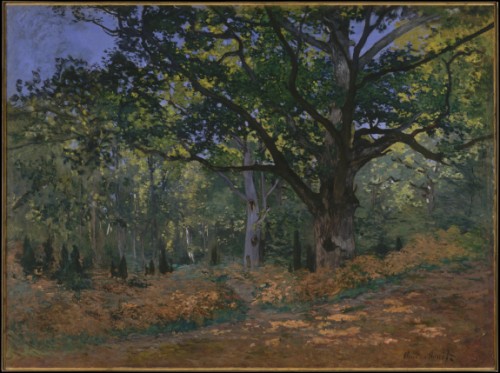

Un bref périple aux Indes occidentales – « il faut toujours s’embarquer pour les Indes occidentales inexistantes pour découvrir l’Amérique » (Romain Gary) – est un autre chapitre important de Rêveurs et nageurs. Le carnet de notes d’un voyage aux Etats-Unis à l’invitation d’un ami, Simon Karpinsky, dans son petit appartement du quartier juif de l’East Side à New York. Grozdanovitch en profite pour visiter les grands musées américains où les vigiles surveillent de près ce visiteur qui reste un quart d’heure au moins devant les œuvres pour mieux les voir. Monet, Le Greco, Rodin, Maillol, Monet, Courbet, Van Gogh, Soutine, les paysagistes américains si habiles parfois pour « rendre la lumière des beaux jours », Picasso, Kandinsky, Hopper… Admirations, détestations, commentaires.

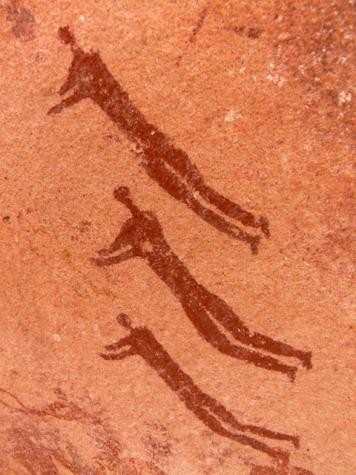

Dans la gigantesque fourmilière humaine, Grozdanovitch fait de belles rencontres. Lampshade, un vieil érudit noir pilier de la grande bibliothèque publique de la quarante-deuxième rue, l’invite chez lui et le présente à son chat Thelonius : « C’est mon nouvel ami français, qui aime les livres autant que nous. » Sue, une étudiante en anthropologie, l’accompagne à Philadelphie. Quand il y marche dans la banlieue huppée, il se découvre seul piéton, quasi suspect. Chez Alex de Montmorency, il participe à une fête d’anniversaire pour les quatre-vingts ans de l’« ancien fils de famille devenu impécunieux » et lui porte secours quand Sid, le clochard qui les a apostrophés sur le trottoir et qu’Alex a invité dans la foulée à se joindre à eux, « à la russe », fait un tapage tel que les voisins débarquent, et finalement les pompiers ! Autre personnage étonnant, le jeune Elias, fils surdoué de cousins de son ami Simon, qui l’attire dans sa chambre-laboratoire pour un entretien confidentiel de haute volée.

La Prison de l’idée unique, où il est question de Knut Hamsun, trouvera sans difficulté son application dans l’actualité politique. Sur le danger de mettre à la tête d’un Etat une personnalité « psychorigide » (ceux qui, aveuglés par le bien-fondé de leur point de vue, n’envisagent jamais « que la réalité puisse se distribuer entre des centaines de vérités circonstanciées »), l'auteur reprend cette réponse de Nietzsche à un ami adepte du régime végétarien : « il est toujours plus facile de se réfugier dans les attitudes radicales que de s’engager sur le périlleux chemin du juste milieu. »

Humaniste sans prétention, Grozdanovitch trouve « marrantes » les vaches qui empêchent sa voiture de passer sur une route de campagne et attendrissant le regard de l’âne Socrate promu animal de compagnie, « comme si, malgré tout, une certaine candeur pouvait s’entêter à persister dans le monde ». Ses Rêveurs et nageurs, je vous l’assure, peuvent vous donner « du plaisir parmi les difficultés ».