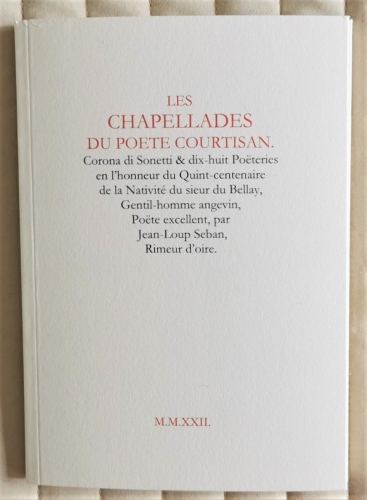

Des mains amies m’ont mis entre les mains Les Chapellades du poète courtisan de Jean-Loup Seban. Ce recueil de poésie vient de paraître (hors commerce) à l’occasion des cinq cents ans de la naissance de Joachim Du Bellay, grand poète de la Pléiade, ou, comme l’écrit l’auteur, « en l’honneur du Quint-centenaire de la Nativité du sieur du Bellay, Gentil-homme angevin, Poëte excellent ».

Jean-Loup Seban se désigne comme un « rimeur d’oire » (d’aujourd’hui). Vous pouvez lire son parcours de professeur, chercheur et pasteur sur le site de l’Association des Écrivains belges. Après la lecture de ses Chapellades (coups de chapeau, selon le glossaire), j’y ajouterai le titre de « versificateur ». « Le poète est un être inspiré, un quasi penseur ; le versificateur est un virtuose. Le poète est un rejeton des dieux ; le versificateur un amant des Muses. » Ainsi le présente Marcel Detiège (à propos d’un autre recueil, La Bouquineuriade) sur le site de l’Association Royale des Écrivains et Artistes de Wallonie-Bruxelles.

« Souffrez, cher amateur d’ancienne poésie,

Qu’un vieux bibliophile, ivre de fantaisie,

Vous présente un hommage au rimeur Du Bellay

Dont l’œuvre émerveilla tant le clerc que le lai

De la plus belle cour du monde sublunaire ! »

Ainsi s’ouvre l’Epistre au lecteur de Seban. Sa « Corona di Sonetti » m’a littéralement éblouie : quinze sonnets dans lesquels nous nous plaisons d’abord à retrouver la personnalité de l’auteur de Défense et Illustration de la langue française, ami de Ronsard, avec qui il fonde la Brigade, puis la Pléiade.

« Après les brumes, le mauvais temps et les crépuscules du Moyen Age, le soleil se levait enfin sur la France » écrit François Bott au début d’un article du Monde des Livres glissé dans mon XVIe siècle de Lagarde et Michard (Pique-niques Renaissance, sur la nouvelle édition Pléiade de Ronsard et des Œuvres poétiques de Du Bellay en deux tomes dans les Classiques Garnier, 29/10/1983).

Mais revenons aux sonnets de Jean-Loup Seban : « Ecoutons Du Bellay conseiller l’artisan… » Truffés d’allusions littéraires (le renvoi aux notes en bas de page n’est pas indiqué à l’aide de chiffres mais de signes typographiques : astérisque, croix latine ou double, etc.), ses poèmes nous racontent la vie et l’œuvre du poète qui fut aussi courtisan.

Tout au plaisir de retrouver le dernier vers d’un sonnet au début du suivant, je découvre peu à peu, et avec ravissement devant tant de virtuosité, en quoi consiste une « couronne de sonnets » : non seulement la chute du poème y devient l’ouverture d’un autre, mais le quinzième sonnet, « Sonetto maestro », sonnet maître, est composé par le premier vers de chacun des quatorze sonnets ! Waouh ! si j’ose écrire.

Sous le titre « Apollon malcontent », Jean-Loup Seban poursuit même, à partir de ce sonnet maître, par un sonnet à bouts rimés – « rimeur » et « rimailleur », décidément. Puis ce sont des vers en hommage aux poètes de la « Brigade stellifère » – « Terza rima » :

« Aux sept filles d’Atlas, aux sept bardes d’Egypte,

Gloires d’Alexandrie et du monde lettré,

Des français se sont joints dans l’éternelle crypte ! »

(premier tercet)

Et puis viennent d’autres « poëteries » : sonnets, ballade, stance, iambes… Faut-il rappeler l’origine italienne du sonnet (« sonetto ») et l’admiration des poètes de la Pléiade pour la Renaissance italienne ? Voici « Un amant pétrarquisant » :

« Noble ami de Manuce, en la Sérénissime,

Bembo, par ses sonnets dignes d’un troubadour

Pétrarquisant, cueillit le plus charnel amour

Auprès de Maria, la veuve aimant la rime ! »

Sans oublier « Le chat du poëte », qui rappelle la fameuse épitaphe de Du Bellay en mémoire de son chat Belaud.

« Louons de Belaud la grâce gentille,

Emmusiquons, cher luth, la cantatille ! »

Précieux livret paru en mai 2022 chez Claude Van Loock à Bruxelles, Les Chapellades du poète courtisan sont agréablement illustrées d’estampes « du cabinet de l’auteur ». Le papier se caresse de page en page. Deux encarts y sont glissés, un glossaire très utile pour qui ne partage pas tant d’érudition et une reprise du frontispice : un portrait de Du Bellay sous lequel sont cités ces vers de Jacques Moysson : « Tes vers, ta fluidité, /Ta Muse, & ton docte Livre, / Du Bellay te font revivre / D’immortelle éternité. » Merci, Jean-Loup Seban, ami des Muses.