L’exposition Carl Larsson, l’imagier de la Suède au Petit Palais m’a fait rouvrir Sundborn ou les jours de lumière (1996), le roman de Philippe Delerm au titre inspiré par le village suédois en Dalécarlie où Karin Larsson, peintre elle aussi, avait hérité d’une maison.

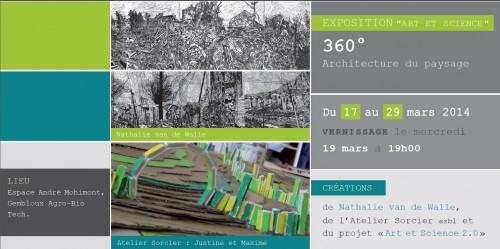

Carl Larsson, La maison, Aquarelle pour l’album « Notre Maison », 1894-1896 © NATIONALMUSEUM STOCKHOLM

Ulrik Tercier raconte l’histoire des Larsson et la sienne. Karin Larsson le lui a demandé dans une lettre de janvier 1919 à la mort du peintre : « Même si le destin nous a séparés, je vois mieux à présent à quel point nous étions ensemble, Carl, et Soren Kroyer, et vous, Ulrik, et moi, comme ce soir de juin 84 à Grez, Anna et Michael Ancher, et Marie Kroyer, et Julia, bien sûr. (…) Et vous, Ulrik, vous qui avez partagé toute cette quête, vous qui avez vécu l’essence de ces toiles sans jamais peindre vous-même, vous qui nous avez tous si bien connus, peut-être le moment est-il venu de témoigner de notre aventure (…) ».

C’est donc à Grez-sur-Loing que son récit commence, en juin 1884. Kroyer peint Larsson dans le salon de l’hôtel Chevillon. Bientôt les deux amis se chamaillent et s’encourent « sous les tilleuls, silhouettes légères, Larsson tout en sombre, Kroyer tout en blanc », sautent dans une barque… Mélange de cris, de rires, aspersions d’eau fraîche : Karin et tout l’hôtel – August Strindberg et sa femme sont là aussi – viennent assister à ce nouvel épisode de la fête perpétuelle des peintres scandinaves depuis que Carl est arrivé.

Carl Larsson, « déprimé par des échecs parisiens », avait été attiré à Grez par Krogh le Norvégien et Nordström le Suédois, peintres attirés par Barbizon et qui avaient découvert non loin de Paris « ce petit paradis qui représentait pour eux la quintessence d’un village français ». Un an après leur mariage à Grez, Carl et Karin attendent leur premier enfant, une nouvelle fête est en vue. Ulrik, en deuil de sa mère, est ravi de seconder Larsson dans la préparation des feux d’artifice.

Ulrik accompagnait chaque année ses parents dans la maison de sa grand-mère. Son père, passionné de peinture, fréquentait les peintres, leur achetait des toiles – lui-même peignait en secret, cachait son travail. La mère d’Ulrik, Danoise d’origine, était enchantée de parler dans leur langue avec ces Scandinaves, son père admirait leur art de « peindre la vraie vie ».

Quand Julia, la meilleure amie de Karin à l’école des beaux-arts de Stockholm, vient les rejoindre à Grez en juillet, Ulrik tombe amoureux de cette jeune femme exigeante : elle se fâche contre Karin parce qu’elle ne peint plus assez, Julia l’accuse de se laisser piéger par Carl qui l’éloigne de son propre travail de peintre. Mais elle-même, toujours en recherche, concède qu’elle n’a encore rien d’abouti à exposer.

Avec Julia, Ulrik se rend à Skagen, ce bout du Danemark où les peintres sont à l’affût d’un bleu sans pareil, où on se sent devenir « la mer, la plage et le ciel ». Ils y apprennent la naissance de Suzanne Larsson. La station est renommée depuis qu’Andersen en a chanté les louanges. A la belle saison, l’hôtel Brondum accueille tous ceux qui « viennent voir se mêler au bout du cap les eaux des deux mers, le Kattegat et le Skagerak. »

Il y pleut souvent, mais par beau temps, « le soleil de Skagen, la lumière de Skagen étaient bien plus que de la lumière et du soleil. Ils recelaient aussi en filigrane la longueur de l’attente, la fragilité de leur apparition. Ce bleu de lait, ce blanc à peine grisé brillaient d’une intensité mystérieuse, qu’un souffle pouvait balayer. » La mort de son père rappelle Ulrik en France. Il lui laisse largement de quoi vivre à sa guise. Pour ce qui est de la maison de Grez, il ne décide rien encore.

De retour à Skagen avec Julia l’été suivant, il assiste aux discussions. Les artistes ont l’art de faire la fête, mais leurs désaccords peuvent être profonds, Kroyer reproche à Julia de ne jamais peindre les gens, Anna Ancher renchérit : « Nous sommes tous en quête de lumière. Mais cette lumière passe sur les choses, les êtres que nous aimons. »

En décembre 1885, Ulrik découvre enfin Sundborn, après trois jours de voyage en traîneau : un village aux maisons de bois peintes, une rivière, les bouleaux du jardin, une maison que Carl et Karin sont impatients de métamorphoser. Pour leur invité, c’est le temps des questions : Grez, Skagen, Sundborn signifient quelque chose d’essentiel pour ses amis peintres, mais pour lui ?

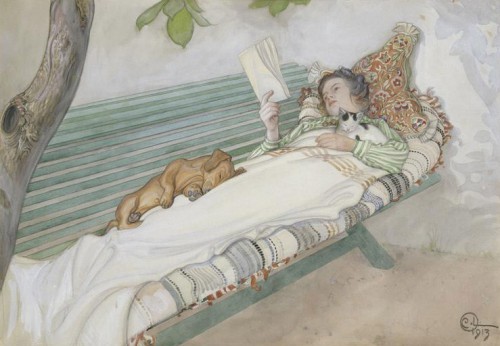

Carl Larsson, Jeune femme allongée sur un banc, 1913 (The blue lantern)

Au creux de l’hiver, il sent « tout le silence » de sa vie. « J’écrivais pourtant, moins sur ce qu’ils peignaient que comme ils peignaient. Des notes, des instants, des climats. » Julia, persuadée « qu’on ne peut servir à la fois l’art et le bonheur », s’est installée à Giverny, travaille avec Monet. Sundborn ou les jours de lumière est une immersion dans la vie des Larsson et des peintres de Skagen à la fin du XIXe siècle. Philippe Delerm, à qui on prêterait volontiers la mélancolie d’Ulrik, montre dans ce beau roman d’atmosphères leurs façons de concilier quête artistique et existence, ainsi que la fragilité du bonheur.