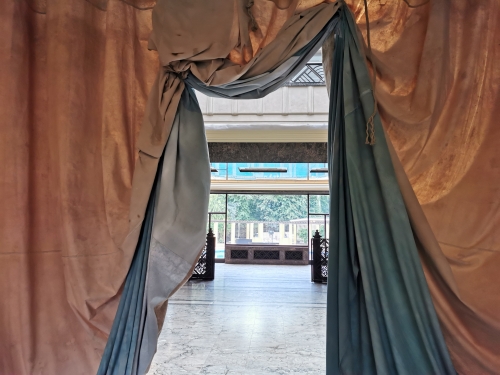

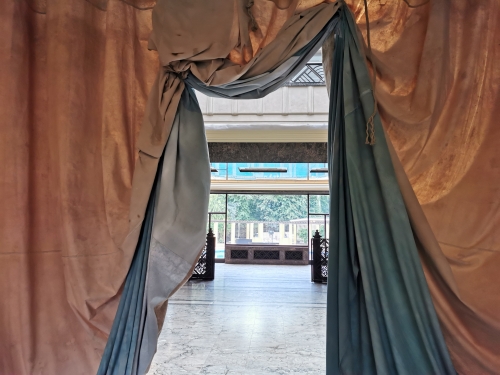

Un immense rideau s’ouvre sur « House of dreamers », la nouvelle exposition proposée par la Villa Empain. Ulla Von Brandenburg a composé Backdrop (toile de fond) à partir de pans de rideaux récupérés à l’Opéra de Varsovie, d’anciens décors. Une entrée théâtrale pour « une déambulation poétique dans les espaces de la Villa Empain » (Guide du visiteur, source des citations).

© Ulla Von Brandenburg, Backdrop (détail), 2023 (vu de l'entrée)

Le souvenir de « Flamboyant » m’a donné l’envie de découvrir cette nouvelle mouture d’un intérieur recomposé, cette fois « par la réalisation de grands décors in situ ». Dans le grand hall devenu « salle de bal », un piano surmonté d’un double bronze facétieux voisine avec un cosy-corner près de l’escalier : deux fauteuils art déco éclairés par une magnifique lampe vitrail aux libellules. L’installation de Than Hussein Clark « a été réalisée en hommage à Oscar Wilde et participe à une ambiance cabaret ».

Une partie de l'installation © Than Hussein Clark

Dans la salle à manger, Sébastien Gouju a dressé une table de lendemain de fête sous une fresque d’Anastasia Bay évoquant les banquets antiques. Objets fatigués, restes en céramique dans les assiettes, cela m’a rappelé Le dernier souper de Corine Borgnet vu en mars à la Maison des Arts (« Sub terra »), un coup de cœur. Cette table-ci m’a moins impressionnée, mais j’ai été attirée par les bouquets de fleurs en verre soufflé : l’artiste associe leurs « formes ramollies » à la « gueule de bois », amusant, non ?

Fresque réalisée in situ © Anastasia Bay, table dressée © Sébastien Gouju (vue partielle)

La fresque continue au grand salon, une scène de bacchanale, autour d’un mobilier griffé Pierre Marie. Les sièges ont tous des tablettes pour les livres, bien ! Sur la table basse, aux carreaux fabriqués à partir d’émaux de Longwy, une lampe de la céramiste Katja Tönnissen répond à de grandes lampes sur pied dans un angle de la pièce, aux « couleurs diaphanes » encore plus joyeuses.

Vue partielle du grand salon

Avant de monter l’escalier, j’admire encore un peu le grand rideau de l’entrée suspendu sous le plafond, son jeu de couleurs très différent de ce côté. Puis, à la fenêtre, Lumière née de la lumière de Bang Hai Ja. J’étais curieuse de découvrir le « bureau des rêveurs » à l’étage. Avec ses couleurs vives au plafond et sur les meubles, son atmosphère « principalement féministe » m’a paru plutôt enfantine, excepté l’étagère aux livres féministes d’Ad Minoliti et Le presse-papier à priape de Man Ray.

Vue partielle du Bureau des rêveurs

La « salle de jeux » est plus intéressante. Je m’y attarde avant de pénétrer dans la salle de bain rebaptisée « salle de bien-être ». Son espace tout en longueur est occupé dans le fond par la céramiste Claire Lézier. Ses œuvres sont présentées au milieu de plantes vertes qui répondent joliment aux mosaïques murales. Un grand buste de femme en céramique de Marion Benoit évoque Rhéa, Titanide grecque de la Fertilité, c’est beau.

Une partie de l'installation © Claire Lézier, avec, sur l'appui de fenêtre, Titanide © Marion Benoit

J’étais passée trop vite devant la niche dans le mur de droite et j’y reviens, intriguée par ce qui se déroule sur l’écran entouré de figurines : Whispering Pines 10 (Pins chuchotant), une vidéo de Shana Moulton, raconte la quête de Cynthia, son alter ego, qui désire la santé et la sérénité. Cela vaut la peine de prendre à l’entrée de la pièce un petit siège pliable pour regarder les dix épisodes tous différents. Cette œuvre onirique, dont une partie est visible en ligne, m’a enchantée par sa fantaisie, son univers sonore, sur fond de séquoia géant.

Aperçu du Salon de thé

Le « salon de thé » offre lumière et espace autour d’œuvres modernes et contemporaines. Au mur, un bel ensemble d’assiettes peintes avec des émaux signé encore Marion Benoit. Dans une vitrine, entre autres objets, un dessin de Cocteau et un service à thé de Malevitch. Comme j’aurais aimé m’installer sur ce petit canapé de Than Hussein Clark (il vient du lobby du théâtre de Brême) pour prendre le thé dans cette pièce, sur ce ravissant tapis si moelleux !

Maison © Simone Fattal (Chambre végétale)

Deux chambres nous attendent : une chambre végétale et une chambre animale, séparées par deux boudoirs dédiés aux « Objets de mon affection ». J’en retiens une émouvante Maison en céramique verte de Simone Fattal, libano-américaine, « éventrée comme le serait un foyer ayant subi les dommages d’une guerre civile », aux parois « semblables à de grandes feuilles », espoir de reconstruction ?

© Claire Lézier, Chat, 2023, grès émaillé, Courtoisie Fracas Gallery

Je suis heureuse de retrouver ici Elise Peroi avec deux tissages, Recueillir I et II, où apparaissent des éléments végétaux, des coquillages, des animaux. Dans la chambre animale, une photographe est au travail. Je m’approche de la fenêtre vers la propriété voisine pour regarder un chat noir. Dans un angle du plafond de la petite pièce attenante, Laure Prouvost a accroché un joli nid d’hirondelle, Swallow Swallow.

© Laure Prouvost, Swallow Swallow.

« House of dreamers » m’a donné des impressions plus légères que d’autres expositions de la Villa Empain, pourquoi pas ? La légèreté va avec le rêve, d’autant plus durant un été dont on craint la chaleur trop pesante. C’est l’occasion de faire agréablement connaissance avec des signatures contemporaines de diverses nationalités, comme toujours à la Fondation Boghossian. Jusqu’au premier octobre.

Revoici la lampe Tiffany dans le cosy-corner admiré à la Villa Empain, avec son vitrail aux libellules, un décor qui existe en plusieurs variantes.

Revoici la lampe Tiffany dans le cosy-corner admiré à la Villa Empain, avec son vitrail aux libellules, un décor qui existe en plusieurs variantes.