Baronne Blixen n’est pas une biographie mais un roman. Dominique de Saint Pern fait raconter la vie de la grande conteuse et amoureuse par Clara Selborn, engagée à son service au domaine familial de Rungstedlund, après son retour au Danemark. Celle-ci est deviendra sa complice au point de se voir confier la gestion posthume de l’œuvre littéraire d’Isak Dinesen, alias Karen Blixen.

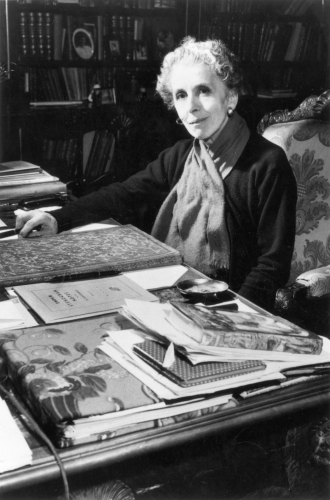

Clara Selborn et Karen Blixen (source)

Encouragée par le billet de Dominique qui avait placé La ferme africaine parmi ses dix meilleurs livres lus entre 1998 et 2008 (A sauts et à gambades), j’ai donc ouvert ce roman qui s’ouvre sur une invitation : Meryl Streep, choisie pour incarner Karen Blixen dans Out of Africa, souhaite rencontrer Clara qui « a vécu dans son intimité pendant vingt ans ».

C’est avec ce tournage en Afrique (Nairobi, 1984) que commence le portrait : « J’adore l’idée d’incarner une femme profonde et frivole », déclare l’actrice, curieuse d’apprendre comment se comportait cette femme singulière à qui son mari a refilé la syphilis, qui a osé tenir tête aux lions mêmes, qui a étonné et intrigué Denys Finch Hatton, son futur amant magnifique.

L’histoire de Karen Blixen en Afrique, on la connaît par ce film qui a gravé sur ces deux êtres les visages de deux acteurs formidables ou, mieux encore, par ce chef-d’œuvre qu’est La ferme africaine, un récit écrit des années plus tard, au Danemark. Pour ses intimes en Afrique, Karen que sa famille appelait « Tanne » était « Tania » (ce n’est pour rien dans le choix de mon pseudonyme de blogueuse, mais j’accueille, bien sûr, cette étoile tutélaire).

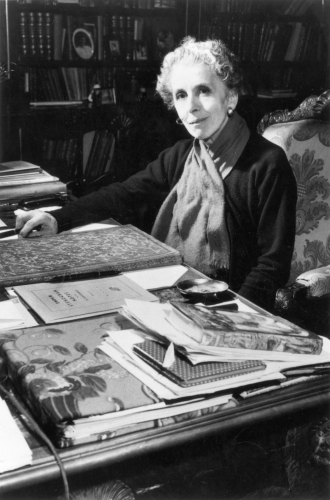

Isak Dinesen (Photo Rie Nissen)

Dominique de Saint Pern raconte l’arrivée en Afrique de celle qui est devenue baronne par son mariage avec Bror Blixen, dont elle avait d’abord aimé le frère jumeau, indifférent. Et puis déroule l’histoire d’amour entre Denys et la conteuse hors du commun, un enchantement mutuel. Je connaissais peu du reste de sa vie en Europe, après la vente forcée de la ferme qui l’oblige à quitter le Kenya qu’elle aimait tant. D’où ma curiosité pour la suite, le passage à l’écriture littéraire, à près de cinquante ans.

De retour à Rungstedlund, où sa mère lui attribue deux pièces à elle (« un lieu à soi » selon le titre proposé par Marie Darieussecq à l’essai de Virginia Woolf dans une nouvelle traduction), Karen Blixen est encouragée à écrire par son frère Thomas et commence par des contes – un exercice assez différent de l’improvisation orale. Pour sa première publication (Sept contes gothiques), elle veut un pseudonyme qui la masque, « un nom insolite » : Isak Dinesen, prénom d’homme ou de femme ? La photographie en quatrième de couverture, elle la veut « masquée » et fait contribuer la photographe Rie Nissen au mystère.

En Afrique, elle était « Msabu » pour Kamante, l’enfant kikuyu. Après avoir rêvé de lui, elle se décide à ouvrir ses « caisses africaines » déposées au grenier. Les livres de Denys y tombent en miettes, elle retrouve le précieux livre de cuisine – « plus de mille recettes victoriennes » – qui lui a tant servi. Karen Blixen peut à présent se souvenir sans en être « dévastée ». Tant de morts parmi ses amis de là-bas.

Karen Blixen (source sans date)

Elle décide d’écrire un livre où « chaque page frémirait de vie », pas des mémoires, mais un récit pour faire entendre toutes les voix de sa vie africaine. « La fréquentation de ses amis disparus lui apprenait une chose qui, elle l’espérait, l’aiderait à vivre : la ligne de démarcation que l’on trace pour séparer le passé du présent est totalement fausse. Les belles choses de la vie ne sont pas détruites. Jamais. » D’où La ferme africaine.

Clara a vingt-sept ans quand elle entre dans la vie de Karen Blixen au Danemark, sous occupation allemande. Un réseau clandestin s’était formé pour sauver les Juifs d’une rafle annoncée, les cacher puis les faire passer en Suède. C’est lors d’une vente à leur profit qu’elle lui a été présentée, et puis Karen l’invite chez elle et l’engage pour traduire en français un livre qu’elle va signer « Pierre Andrézel » (Les voies de la vengeance). Clara remplira diverses fonctions, deviendra indispensable.

Les succès littéraires, notamment en Amérique où plusieurs de ses livres sont primés au Club du Livre du mois, ce qui assure sa notoriété, sont gagnés contre les récidives de la maladie, les opérations. Cela ne l’empêche pas de répondre aux invitations, de rencontrer des écrivains, des éditeurs, des poètes. Avec Thorkild Bjørnvig, rédacteur en chef de la revue Heretica, c’est d’emblée une complicité totale, une « intimité intellectuelle rare ».

Elle devient son mentor, l’encourage quand il doute de son génie poétique, de ses choix personnels (il a une épouse, un enfant) et finit par lui proposer de s’installer chez elle (sa femme décline l’invitation et s’installe dans les environs). Il y sera bien pour guérir (après une contusion cérébrale à Paris) et surtout pour écrire : solitude garantie dans le salon vert où elle ne lui rend visite qu’une seule heure par jour, le soir, pour parler, écouter de la musique ensemble.

Pour Thorkild, de trente ans son cadet, elle déploie comme elle le faisait avec Denys tous ses talents de « magicienne », jusqu’à passer avec lui un pacte que lui seul pourra rompre. Un pacte avec le diable ? Karen Blixen croit aux esprits, et parfois les convoque.

Baronne Blixen relate dans sa seconde moitié cette vie singulière, axée sur l’écriture et l’échange, sur la prise de risques personnels. L’ambiguïté du récit, entre romanesque et biographique, m’a un peu gênée. Dominique de Saint Pern assure que « les faits sont avérés » et qu’elle a « choisi de les exprimer librement à travers le prisme de la fiction ». Ce « roman vrai » illustre en tout cas le statut hors norme de l’écrivaine, une personnalité entière, au charisme indubitable.

« Jadis, à son retour d’Afrique, elle avait écrit un conte gothique, « Le poète ». Un homme d’influence, le conseiller Mathiesen, s’emparait de l’existence d’un jeune poète et la mettait en cage afin qu’il devienne le grand artiste que ses dons le destinaient à être. Voilà que, vingt ans plus tard, un jeune poète extrêmement doué, un véritable stradivarius, croisait son chemin. Tel le Mathiesen de son conte, Karen était décidée à extraire toute la richesse de l’instrument que le sort plaçait entre ses mains.

« Jadis, à son retour d’Afrique, elle avait écrit un conte gothique, « Le poète ». Un homme d’influence, le conseiller Mathiesen, s’emparait de l’existence d’un jeune poète et la mettait en cage afin qu’il devienne le grand artiste que ses dons le destinaient à être. Voilà que, vingt ans plus tard, un jeune poète extrêmement doué, un véritable stradivarius, croisait son chemin. Tel le Mathiesen de son conte, Karen était décidée à extraire toute la richesse de l’instrument que le sort plaçait entre ses mains.