« […] Elle me regardait, surtout quand elle restait silencieuse à la fenêtre du compartiment, avec une bouche déformée par la gêne et la ruse, et avec des yeux clignotants qui nageaient sur les rides issues de sa bouche. Elle devait nécessairement se croire aimée de moi, ce qui a été vrai du reste, et ces regards représentaient le seul don que, en femme pleine d’expérience, mais jeune, bonne épouse et bonne mère, elle pouvait accorder à un docteur de son imagination. Ils étaient si insistants et si bien appuyés par des tournures comme : « Il y avait ici des habitués vraiment charmants, surtout certains d’entre eux », que je me défendais d’y répondre et ces moments étaient précisément ceux où je regardais son mari. Quand je les comparais, j’éprouvais un étonnement immotivé à l’idée qu’ils allaient partir ensemble et ne s’inquiétaient pourtant que de nous, sans un regard l’un pour l’autre. »

« […] Elle me regardait, surtout quand elle restait silencieuse à la fenêtre du compartiment, avec une bouche déformée par la gêne et la ruse, et avec des yeux clignotants qui nageaient sur les rides issues de sa bouche. Elle devait nécessairement se croire aimée de moi, ce qui a été vrai du reste, et ces regards représentaient le seul don que, en femme pleine d’expérience, mais jeune, bonne épouse et bonne mère, elle pouvait accorder à un docteur de son imagination. Ils étaient si insistants et si bien appuyés par des tournures comme : « Il y avait ici des habitués vraiment charmants, surtout certains d’entre eux », que je me défendais d’y répondre et ces moments étaient précisément ceux où je regardais son mari. Quand je les comparais, j’éprouvais un étonnement immotivé à l’idée qu’ils allaient partir ensemble et ne s’inquiétaient pourtant que de nous, sans un regard l’un pour l’autre. »

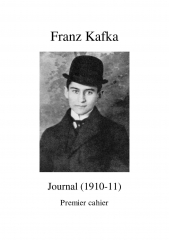

Kafka, Journal (1910, 1er novembre)

Photo de Franz Kafka en 1910