Cadeau de Noël bien choisi, La papeterie Tsubaki de Ito Ogawa (traduit du japonais par Myriam Dartois-Ako) a clôturé cette année de lecture en douceur. Munie du plan de Kamakura dessiné au début du livre, j’y ai suivi les allées et venues aux quatre saisons de la narratrice Hatoko (Poppo), qui a repris la papeterie de sa grand-mère (l’Aînée), disparue trois ans plus tôt, dans le respect des traditions de la famille Amemiya, « une lignée d’écrivains calligraphes qui remonte, paraît-il, au XVIIe siècle », des « femmes à tout faire du pinceau ».

Couverture originale de La papeterie Tsubaki (Tsubaki bunguten)

Chacune de ses journées commence avec un thé bien chaud – boissons et mets japonais défilent tout au long du roman, consommés en solo ou, le plus souvent, avec d’autres. Chaque visiteur de la papeterie reçoit quelque chose à boire avant toute chose. Hatoko, qui avait fui cette maison et rejeté l’éducation stricte de sa grand-mère, pense souvent à elle. L’Aînée, qui l’a élevée sans jamais lui parler de sa mère qu’elle n’a pas connue, a laissé des traces partout, comme cette devise calligraphiée de sa main : « Mange amer au printemps, vinaigré l’été, piquant l’automne et gras l’hiver ».

La vie quotidienne de la jeune papetière, vingt-cinq ans, est rythmée par les tâches domestiques, les relations de quartier (sa voisine Mme Barbara, la plus proche, le Baron, une fillette) et surtout le passage des clients pour des demandes en tous genres à l’écrivain public : cartes de vœux, condoléances, lettres manuscrites attentionnées (devenues plus rares que les mails), messages très particuliers…

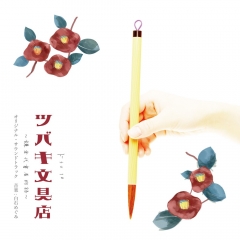

Chaque demande doit être traitée avec soin, non seulement dans l’expression du contenu, mais dans le choix d’un papier, d’une encre, d’un outil d’écriture en harmonie avec le ton de l’expéditeur et la qualité du destinataire, y compris pour l’enveloppe. L’écriture avec ses accessoires et l’art de la calligraphie sont une composante essentielle de la vie d’Hatoko. Elle a tenu son premier pinceau personnel à six ans, « fabriqué avec des mèches de [sa] chevelure de bébé ». Ses écrits et une reproduction de leur calligraphie s’insèrent tout au long du roman.

A chaque saison, des rituels sont à accomplir, rites de purification, visites aux sanctuaires. Le soir, elle mange le plus souvent dehors ; les restaurants ne manquent pas à Kamakura où les touristes sont nombreux. Quand une de ses connaissances lui propose d’aller quelque part, Hatoko est presque toujours disponible. Les plats japonais sont appelés par leur nom, parfois décrits, parfois évoqués seulement par les sensations, l’odorat, le goût, l’appréciation.

Hatoko se doit d’être à la fois discrète et attentive – la description de chaque visite à l’écrivain public montre sa grande délicatesse quand elle écoute et s’assure de bien comprendre ce qu’on attend d’elle. Elle a été à bonne école avec sa grand-mère, elle s’en rend compte. Adolescente rebelle, elle avait le sentiment qu’on lui volait sa jeunesse. Après le bac, elle a suivi des études de design. A présent, elle s’intéresse plus aux autres qu’à elle-même.

D’une rencontre à l’autre, la personnalité de la narratrice se dessine en creux, à travers l’estime suscitée par son travail soigné et par sa gentillesse envers tous. A travers quatre saisons de la papeterie Tsubaki, Ito Ogawa révèle sa passion pour la calligraphie comme pour la cuisine. Tout le récit est imprégné de la culture japonaise, dont elle cite aussi des paroles de sagesse. Par exemple, la maxime zen « Je connais seulement la satisfaction », une invitation « à trouver la plénitude dans ce que l’on possède ». Ou encore : « Plutôt que de rechercher ce qu’on a perdu, mieux vaut prendre soin de ce qui nous reste. »

La nature est présente ici, avec moins de lyrisme que dans Un automne à Kyoto, le récit de Corinne Atlan auquel j’ai souvent pensé en lisant La papeterie Tsubaki. Bien qu’écrit plus simplement, ce roman est truffé de belles choses, comme ce rituel sacré dans la famille Amemiya, « l’adieu aux lettres ». Il est difficile de conserver toutes les lettres et cartes reçues, aussi peut-on les envoyer à la papeterie qui se charge, une fois par an, en toute discrétion, de réduire ces lettres en cendres à la place de leur destinataire.

Affiche de l'adaptation télévisée

L’écriture manuscrite et son « supplément d’âme », l’enveloppe « visage de la lettre », l’écriture « en miroir » qui fait prendre conscience de la très imparfaite vision de nous-même que renvoie notre reflet, Ito Ogawa magnifie toutes les composantes des échanges épistolaires dans ce récit plein d’empathie et de sympathie – pas seulement pour les mots, mais aussi voire surtout pour les êtres.

« – C’est la formule secrète du bonheur, que j’ai appliquée toute ma vie, a-t-elle dit en riant.

« – C’est la formule secrète du bonheur, que j’ai appliquée toute ma vie, a-t-elle dit en riant.