« Si vous ne pouvez vous résoudre à abandonner le passé, alors vous devez le recréer ». Cette citation de Louise Bourgeois entre en résonance avec le sujet de Solstice de José Carlos Llop (2013, traduit de l’espagnol par Edmond Raillard, 2016). L’enfance et la jeunesse, son île, sont sources d’inspiration pour l’écrivain majorquin, romancier et poète.

Cales de Betlem (source)

« Je dois mon paradis privé à deux circonstances singulières : à ma condition d’insulaire et à l’armée. » (Et in Arcadia ego, chapitre 1) La phrase d’ouverture semble renvoyer à une autobiographie, mais l’auteur affirme qu’il ne suit pas « la piste d’une forme de littérature autobiographique : l’enfant n’est pas l’axe du récit, il est le regard sur le paysage du récit ; ceci arrive car le narrateur n’a pas encore de voix littéraire, il ne fait que regarder » (cité sur Espaces, instants).

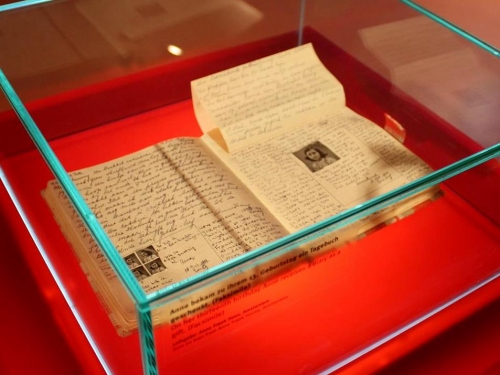

Dans les années 1960, sa famille passait les vacances d’été à la Batterie, en zone militaire – une batterie d’artillerie installée le long de la côte par Franco dans les années 1930 – « dans un paysage d’une beauté sèche et ancienne ». Le premier août, une Simca rouge cerise de l’armée de terre venait les chercher en ville et emmenait à Betlem, dans la baie d’Alcúdia, au nord-est de Majorque, le père lieutenant-colonel, la mère et leurs trois fils.

« Traverser l’île était un voyage qui représentait la traversée d’un continent – c’est ainsi que les insulaires voyaient l’île – et sa durée – une matinée entière –, la fuite en Egypte. » De ses cinq à douze ans, chaque été, l’enfant retrouve trois repères sur la route : un « diable », un micocoulier sinistre « aussi mort que le figuier auquel Judas s’est pendu », enfin « un homme armé d’un fusil et coiffé d’un chapeau de paille ». Puis c’est le domaine, royaume de la lumière.

Solstice est un roman avant tout visuel, qui parle bien sûr aux connaisseurs de l’île par toutes ses facettes, mais touche aussi les amoureux des côtes méditerranéennes. Montagnes et collines, arbres et plantes sauvages appelés par leur nom, murs de pierre sèche, le paysage des vacances en famille est si bien intériorisé « que ce paysage et aucun autre serait toujours le paysage du bonheur ».

Un livre de récits mythologiques offert par son grand-père maternel nourrit l’imaginaire du garçon. José Carlos Llop rapproche souvent ce paradis de l’Attique grecque et n’hésite pas, pour décrire les perceptions de l’enfant, à les relier à sa culture d’adulte. Ainsi, pour la tonnelle couverte de passiflore bleue : « La tonnelle avait un petit air japonais – Art déco japonais, même si à la maison personne ne m’avait parlé de l’Art déco – et quelque chose de la peinture moderniste, de Fortuny par exemple, ce qui contrastait avec son côté mystique. »

Visions et sensations sont décrites de façon très précise, expressive : « Il y avait deux mers dans la baie. La première était placide et silencieuse, bleu pâle, presque blanche, veinée de différents tons de vert quand on s’en approchait. […] L’autre mer était tempétueuse et rugissante, bleu foncé, à la surface éclaboussée de lave blanche et avec de grandes vagues rageuses qui vomissaient des giclées d’écume blanche en arrivant à la côte, comme sur une estampe d’Hokusai. »

Jeux avec ses frères, baignades en famille avec le rite maternel, au retour, pour éviter l’insolation, de leur faire enlever leur chapeau de paille pour leur verser un seau d’eau sur la tête, les journées d’août s’égrènent en activités de plein air. Le père en est le héros, observé et souvent admiré, jusque dans l’art de manier sa canne de buis ; la mère, au second plan du récit bien qu’essentielle, est magnifiquement évoquée dans un chapitre intitulé simplement « Elle ».

Ils mènent une vie simple entre eux à la Batterie, puis leur vie sociale est évoquée d’abord dans une autre maison, avec une tour et en bord de mer : « Hospitalière et gaie, mais sans excès. » Là « cohabitaient le goût de la culture et l’enracinement dans la terre. » On y lisait deux revues étrangères : « Epoca, en italien, et Paris-Match, en français ». On y disait souvent « Es molt hermós » (« C’est très beau », en majorquin) – « les choses étaient belles parce qu’elles étaient faites par Dieu et la beauté créée par les hommes était leur hommage au Créateur. »

Les amis des parents, quand ils leur rendent visite, les appellent Juanito (seulement les hommes, les femmes disent Juan) et Adela. Le narrateur voit arriver ces deux couples dans leurs automobiles comme des émissaires d’une vie moderne, plus luxueuse que la leur. Il observe les tenues, les comportements, écoute les conversations où se mêlent des noms de philosophes et d’écrivains, des mots choisis. Il y a aussi des scènes très drôles dans Solstice.

José Carlos Llop réussit par son écriture magnifique (même en traduction, cela se sent) à rendre la lumière de ces années de plénitude, creuset de son œuvre littéraire. Le rapport Stein racontait une émouvante histoire d’amitié au collège ; Parle-moi du troisième homme, l’adolescence du fils d’un capitaine. Solstice illustre les trois seules choses, selon lui, qu’on puisse faire avec le paradis : « l’aimer, le perdre et s’en souvenir. »

« Tous les étés étaient le même été. Toutes les mers étaient la même mer. Notre vie était identique chaque mois d’août. Et c’était justement cela qu’on recherchait dans ma famille (et dans tant d’autres familles à l’époque). Ou du moins ce que recherchait mon père. Grâce à lui, j’ai découvert l’unité du temps, ou plutôt j’ai ébauché ma première conception de cette unité : en été il n’y avait pas de passé, ni de futur ; seulement le présent, et ce présent se projetait sur le reste de la vie comme un royaume ancien se projette sur les civilisations qui lui succèdent. Un présent solaire, méditerranéen, classique. »

« Tous les étés étaient le même été. Toutes les mers étaient la même mer. Notre vie était identique chaque mois d’août. Et c’était justement cela qu’on recherchait dans ma famille (et dans tant d’autres familles à l’époque). Ou du moins ce que recherchait mon père. Grâce à lui, j’ai découvert l’unité du temps, ou plutôt j’ai ébauché ma première conception de cette unité : en été il n’y avait pas de passé, ni de futur ; seulement le présent, et ce présent se projetait sur le reste de la vie comme un royaume ancien se projette sur les civilisations qui lui succèdent. Un présent solaire, méditerranéen, classique. »