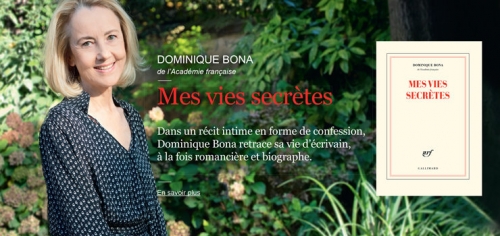

Dans Mes vies secrètes (2019), Dominique Bona raconte et se raconte – un peu, beaucoup, passionnément. La biographe qu’elle est devenue sans l’avoir vraiment choisi nous emmène dans ses voyages littéraires, sur les traces d’écrivains et d’artistes. Trois cents pages dont je me suis délectée, du « soleil de Majorque » où elle a suivi sur son bateau l’épouse de l’architecte qui a construit la villa de Romain Gary à Port d’Andratx, « Cimarron », jusqu’à la villa de François Nourrissier dans le XVIe, quand une phrase la désarçonne : « Je le sens bien, vous n’écrirez plus de romans… »

Au départ, il y a son coup de foudre pour Les Racines du ciel de Romain Gary, « l’Enchanteur », petit Poche reçu pour ses dix-huit ans fêtés près de la Méditerranée : « une voix qui m’a charmée, une voix où j’entendais toute la tendresse du monde. Nul mieux que lui n’a dit la fragilité de la vie et de l’amour mais aussi le désir d’éternité : que la vie et l’amour puissent durer toujours. » Ce roman contient, écrit Bona, « un des plus beaux portraits de femme de la littérature », celui de Minna, l’Allemande qui a fui Berlin pour l’Afrique, une prostituée. (La biographie de Romain Gary, la première signée Dominique Bona, a reçu en 1987 le Grand prix de la biographie décerné par l’Académie française, où elle est la huitième femme élue, depuis 2013, comme l’indique la poignée de son épée d’académicienne.)

Ses histoires, au fond, ce sont des rencontres, tout d’abord en tant que journaliste, pour préparer un article ou un entretien. Un rendez-vous l’a particulièrement impressionnée, « dans un petit appartement couvert de livres et surtout de tableaux, du sol au plafond. Un véritable nid d’artiste. » Jean-Marie Rouart, au chômage depuis deux ans, brouillé avec le Figaro et avec son idole, Jean d’Ormesson, écrit là au milieu de paysages, de marines, de bouquets de fleurs, de portraits de lui à tous les âges – des tableaux de famille. « Dans l’appartement de la rue du Cherche-Midi, il y avait sans que j’en aie conscience, sans que je puisse même en deviner l’augure, tout ce qui serait la matière et la trame de mes livres futurs. »

C’est chez Simone Gallimard, élégante, sentimentale, qu’elle a signé son premier contrat, pour un premier roman, Les heures volées (1981), édité au Mercure de France. Les jeunes auteurs étaient accueillis dans son appartement (au-dessus de l’atelier de Delacroix, place de Furstenberg) ou chez elle à la campagne. L’éditrice se démenait pour décrocher des prix littéraires et on n’imagine pas les dessous inattendus de l’Interallié obtenu pour Malika, troisième roman de sa protégée.

Dominique Bona, de chapitre en chapitre, révèle son enthousiasme pour les femmes hors du commun qu’elle a rencontrées dans les livres ou dans la vie. Son attrait pour les mystères, et en particulier pour les histoires secrètes, apparaît bien dans sa description d’un « joli coffret en carton noir » vu dans la vitrine d’un marchand de livres anciens : « Collection secrète d’un auteur célèbre ». Les photos de femmes nues que prenait Pierre Louÿs, poète célèbre publié au Mercure, la conduisent vers ses maîtresses, vers les trois filles de José Maria de Heredia, dont Marie, « reine des Canaques », l’épouse d’Henri de Régnier – le sujet des Yeux noirs. Ce chapitre sur les « dames galantes » évoque aussi sa visite à Arcachon chez un bibliophile étonnant, avec qui elle regrette d’être brouillée depuis la parution d’Une ville d’hiver ; il n’a pas aimé le personnage qu’il est devenu à travers son imagination de romancière.

Je ne reprendrai pas tous les noms de l’histoire littéraire et de l’histoire de l’art qui reviennent sous la plume de Dominique Bona, je vous renvoie à sa bibliographie. J’ai aimé la suivre dans les coulisses de ses enquêtes biographiques. Peu à peu, elle y dévoile ses goûts, ses préférences, sa sensibilité. Les derniers chapitres sont les plus personnels. Dans « Les promesses amoureuses non tenues », elle parle de la tentation « d’inventer ce qui n’a pas été », comme cette liaison qu’elle imagine entre Berthe Morisot et Manet dont il n’y a aucune preuve sinon les onze portraits d’elle qu’il a peints. Des « voies qui s’ouvrent ou se ferment, sans qu’on sache trop comment ni pourquoi » : « J’ai toujours été fascinée par les forces de la nuit : ce qui est mystérieux dans une existence, ce qui est en dehors des champs du raisonnement, de la logique. »

Décrivant les maisons où elle est entrée, Dominique Bona en choisit une où elle aurait aimé habiter, à Roz-Ven en Bretagne : chez Colette, une femme libre sur qui elle a écrit, à qui elle doit beaucoup, et « une libératrice », qui l’a « aidée à vivre ». « Seul le romancier passe pour un écrivain, le biographe écrit à l’ombre de sa gloire. » Bona, qui cultive l’art de la synthèse et de la concision, réussit dans « Mes vies secrètes » à raconter sa vie de biographe, à nous faire partager ses émotions, à nous montrer que le cœur peut être plus fort que l’intelligence.