Canada, le dernier roman de Richard Ford traduit par Josée Kamoun, prix Femina étranger 2013, est un roman sur la frontière, mais pas seulement celle des cartes, pas seulement celle qui sépare les Etats-Unis du Canada, où Dell, le jeune héros, va se retrouver à quinze ans, quasi seul, séparé à jamais de ce qui faisait sa vie jusqu’alors. En près de cinq cents pages, Richard Ford nous montre le monde à travers les yeux d’un adolescent perdu et interroge ce qui « fait sens » dans l’existence.

Tout part du hold-up commis par les parents de Dell un jour d’été 1960. Des gens ordinaires : Bev Parsons, pilote de bombardier à l’Air Force, bel homme, grand et sympathique, né en Alabama – Berner, la sœur jumelle de Dell, et lui l’adoraient – et Neeva Kamper, petite, juive, introvertie. Un couple mal assorti. La famille s’était installée à Great Falls, Montana, en 1956. Habitués à déménager de base en base, les jumeaux ont très peu de contacts extérieurs. Pour Dell, ça se résume à l’école : « Savoir des choses m’importait, quelles qu’elles soient. » Sans doute un héritage de sa mère, qui enseigne à l’école primaire.

Berner et Dell (de faux jumeaux, elle est l’aînée) sont très différents : elle est grande et osseuse, lui petit et fin. Comme leur père, peu instruit, optimiste, est l’opposé de leur mère, intellectuelle et sceptique. Bev Persons a pris sa retraite de l’armée de l’air pour vendre des automobiles. Des voitures, il y en aura beaucoup dans ce « road movie ». L’histoire est racontée par le fils, d’un point de vue d’adolescent d’abord, mais le récit laisse entendre qu’il s’est passé beaucoup de temps depuis les événements qui ont brisé cette famille. C’est en lisant un jour la « Chronique d’un crime commis par une personne faible », rédigée par leur mère en prison, que les enfants apprendront comment ils en sont arrivés là.

Leur père, impliqué dans un commerce frauduleux (de la viande prélevée sur des vaches volées par des Indiens crees), se trouve piégé entre l’employé des chemins de fer qu’il fournit et les Indiens qui n’ont pas été payés comme convenu, qui le menacent. Les Parsons n’ont pas d’argent. La mère, qui rumine de divorcer et d’emmener ses enfants dans un autre Etat, finit contre toute attente par accepter le plan de son mari : dévaliser une banque dans le Dakota du Nord, régler la dette et redémarrer comme si de rien n’était.

Cela intrigue Dell « de constater à quel point une conduite ordinaire peut perdurer à la lisière de son contraire parfait. » Les enfants sentent la tension qui habite leurs parents, ils nettoient la maison à fond en vue d’un départ imminent. Le revolver du père a disparu. Après leur retour du Dakota et quelques journées bizarres, des policiers viennent interpeller les parents sous leurs yeux. A 34 et 37 ans, ils se retrouvent en prison et la vie des jumeaux de quinze ans en est « changée à jamais », « comme s’ils avaient franchi un mur, ou une frontière, et que Berner et moi, on était restés de l’autre côté. »

Quand la police les emmène, leur mère insiste pour qu’ils n’ouvrent à personne d’autre qu’à Mildred, son amie, qui sait quoi faire. Berner et Dell, sous le coup, éprouvent un sentiment de liberté inouï et quand le petit ami de Berner vient les voir, fument, boivent du whisky, dansent même. Le lendemain, ils décident de rendre visite à leurs parents en prison : Bev Parsons est très abattu, sa femme ne lui parle plus, et elle les inquiète par sa voix trop « normale », il y a un panneau « suicide » apposé à sa cellule. Ils ne se disent pas grand-chose, aucun des deux ne répond quand ils leur demandent si c’est vrai qu’ils ont braqué une banque. Les jumeaux ne les reverront plus jamais.

« Personne n’est venu voir ce que nous devenions ni nous chercher pour nous mettre en lieu sûr : voilà bien la mesure de notre insignifiance, et de la ville qu’était Great Falls. » Dell en tire la conclusion qu’il ne faut jamais rien tenir pour acquis. Mildred finit par arriver, mais Berner est déjà partie seule de son côté, ne voulant ni d’elle ni de la Protection des mineurs.

Le 30 août 1960, Mildred emmène Dell vers le nord, comme prévu avec sa mère, elle va le confier à son frère qui possède un hôtel dans le Saskatchewan. En route, elle lui parle du Canada, de son frère « cultivé et intelligent », un « déçu des Etats-Unis », et lui conseille de ne s’occuper que du présent, sans rien exclure. Une fois la frontière passée en le faisant passer pour son neveu, elle le confie à Charley, l’homme à tout faire de son frère, un drôle de type qui fait peur. C’est pourtant près de lui que Dell vivra dans une habitation miteuse de Partreau, un village en ruine, tout en travaillant à Fort Royal, à l’Hôtel Leonard d’Arthur Remlinger, grand et bel homme, l’air jeune. Un charme trompeur, Dell ne s’en rendra compte que peu à peu.

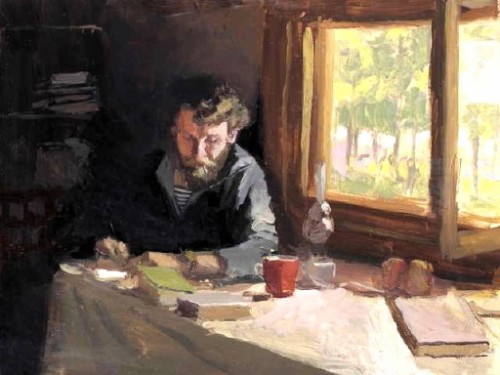

Canada est un roman d’apprentissage plein d’humanité, doublé d’un suspense plus psychologique que criminel, même s’il raconte aussi des meurtres. Un garçon qui rêvait d’une vie normale – aller à l’école, jouer aux échecs et s’occuper d’abeilles – se retrouve comme un « naufragé » dans un monde étrange où il ne peut compter que sur lui-même. « La vie est une forme qu’on nous tend vide. A nous de la remplir de bonheur », lui a dit Flo, l’amie de Remlinger. Mais il n’est pas si facile de « nager avec les flots ».

Les personnages, les paysages, décrits avec réalisme, les ruminations sur le sens de l’existence et la manière de lui en donner, quand on grandit au milieu de nulle part, quand on est décidé à survivre et à rester soi-même – « On essaie, tous tant que nous sommes » – tout cela fait de Canada un grand roman de Richard Ford – « un chef-d’œuvre, qui capture la solitude logée au cœur même de la vie américaine – et peut-être de toute vie. » (John Banville)