Jeu de la mémoire ? Coïncidence ? Je m’appelle Anna Livia de Marie Susini, repris dans la bibliothèque, est une histoire d’amour « fou » entre une fille et son père. On ne le comprend pas tout de suite, qu’elle est son « Absolute Darling ». Après l’avoir relu, je reviens sur l’épigraphe d’Hofmannsthal et je la comprends mieux : « Le noyau mystérieux, le cœur des expériences, des actes obscurs, des douleurs obscures, n’est-ce point lorsque tu as commis ce que tu n’aurais pas dû, mais devais commettre […] ».

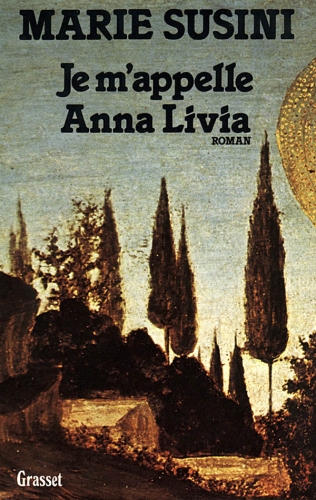

Noire est la couleur de ce roman de Marie Susini née en Corse, de la nuit qui tombe, des cyprès à l’horizon – « Autant qu’elle se souvienne, ils sont là depuis toujours. Quatorze. Jamais personne n’a pu dire si ce nombre a un secret ou même un sens, jamais personne n’a connu Castelvecchio sans la longue rangée de cyprès en bordure du ciel. » Pourquoi quatorze ? Qui les a plantés là et pourquoi ? C’étaient les sempiternelles questions d’Anna Livia et de son ami Francesco à Madalena, la servante, la mère du garçon, trop tôt disparu.

Dans La Renfermée, La Corse, un essai publié en 1981, Marie Susini écrit : « Là où est le danger, là croît aussi ce qui sauve [Hölderlin]. Jamais enfance ne fut plus recluse et sévère, plus austère que la mienne. Pourtant je ne voudrais pas d’autres souvenirs que ceux que j’ai, ceux qu’elle m’a laissés. Parce que mon enfance a été avant tout poétique, si l’on entend par là une manière de percevoir le monde et le temps. » (Cité sur Terres de femmes)

Madalena, toujours habillée de noir, n’a jamais connu les dimanches où l’on va à l’église, endimanché. Ainsi font les gens ailleurs, pas ici où tous les jours sont pareils. « Chaque fin d’après-midi jusqu’à ce que le soleil disparaisse derrière la montagne, nous restions là dans la certitude d’un lendemain en tout point semblable à ce jour-là. » Mais une nuit, un cri qui n’avait rien d’humain a fait courir Madalena et son mari Josefino dans l’allée, « pris par la peur ensemble sans même savoir pourquoi ». Ils ont trouvé Anna Livia recroquevillée dans la chambre du père.

Noire, la couleur de la mort, omniprésente. Après le suicide de son père, Anna Livia, renfoncée dans un fauteuil, perçoit une « clarté mouvante et fluide dans les rayons du soleil dansant » : une femme se tient dans l’encadrement de la porte, elle sourit. Anna Livia devine que c’est sa mère, « la reconnaissant aussitôt sans l’avoir jamais connue, jamais vue ». Celle-ci, « incrédule », la regarde, étonnée de la ressemblance entre la jeune fille et son père, murmure quelques mots sur le fait d’être partie, sans achever ses phrases, se raconte. Sa fille se tait, sans répondre au prénom que lui donne sa mère, Elisabeta.

C’est Madalena qui avait rassuré Anna Livia le jour où elle a vu pour la première fois le sang tiède couler entre ses jambes : « C’est dans la nature », « Ça veut dire simplement que tu n’es plus une enfant. » Interrogé par la mère, Josefino lui raconte la nuit terrible du cri, Madalena épouvantée comme si elle avait compris avant même de savoir, en voyant la petite qui se balançait les yeux fermés. Ils n’avaient appelé personne, ni un prêtre, ni les autorités, « les choses étaient déjà assez compliquées comme ça. » – « Il l’aimait tant, Anna Livia », ajoute-t-il, celle qui est restée pour eux « la petite », même à seize ans.

« Un rêve peut-être, le rêve de ce qui jamais n’avait pu être, un amour si souvent rêvé qu’il devient plus réel que s’il avait été vécu.

Mais le corps garde fidèlement la mémoire de cette première blessure, et aussi de cette première plénitude où l’on a touché et le monde et le temps.

C’était l’heure où, là-bas, les martinets commencent leurs rondes folles, ils tournent sans fin avec frénésie autour de la maison dans un tumulte de piaillements affolés et heureux, tout le ciel est plein de battements d’ailes. »

A l’opposé du style explicite, de la précision parfois clinique de Gabriel Tallent dans My Absolute Darling, Marie Susini, dans ce récit court et fragmenté, « son diamant noir » selon l’éditeur, opte pour la retenue, l’implicite, la poésie, le mystère. Je m’appelle Anna Livia raconte un amour interdit – « Tu es toute ma certitude », lui dit son père. Le couple de domestiques témoigne, joue le rôle du chœur dans une tragédie antique. Dans ce huis clos où la solitude est prégnante, Anna Livia n’est pas présentée comme une victime, c’est elle qui a pris l’initiative en se déshabillant devant son père. Il n’y survivra pas. Et elle ?

« C’était le dimanche des mères, en 1924. Mr Niven l’avait en effet regardée s’éloigner sans se hâter sur son vélo, puisqu’il venait d’avancer la Humber jusqu’au perron pour attendre Mrs Niven. Elle supposait que, la plupart du temps, Mr Niven défaisait Mrs Niven quand celle-ci n’y parvenait pas seule. Quel mot, « défaire » ! Elle supposait que Mrs Niven disait parfois : « Godfrey, pourriez-vous me défaire ? » d’un ton différent de celui qu’elle aurait employé avec sa bonne. Ou qu’il arrivait à Mr Niven de lui demander, sur un ton non moins différent : « Voulez-vous que je vous défasse, Clarissa ? » »

« C’était le dimanche des mères, en 1924. Mr Niven l’avait en effet regardée s’éloigner sans se hâter sur son vélo, puisqu’il venait d’avancer la Humber jusqu’au perron pour attendre Mrs Niven. Elle supposait que, la plupart du temps, Mr Niven défaisait Mrs Niven quand celle-ci n’y parvenait pas seule. Quel mot, « défaire » ! Elle supposait que Mrs Niven disait parfois : « Godfrey, pourriez-vous me défaire ? » d’un ton différent de celui qu’elle aurait employé avec sa bonne. Ou qu’il arrivait à Mr Niven de lui demander, sur un ton non moins différent : « Voulez-vous que je vous défasse, Clarissa ? » »