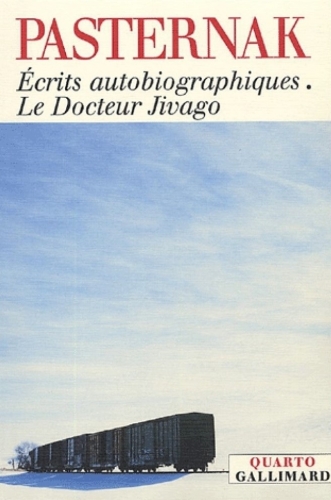

Quand le gros volume Pasternak (avec cet hommage à la femme et à la poétesse) a trouvé place dans ma bibliothèque, j’en ai retiré le recueil de Marina Tsvetaïeva (1892-1941) dans la collection poésie/Gallimard : Le ciel brûle (rappelez-vous « l’auto-dévoration par le feu »), suivi de Tentative de jalousie. (P.-S. Ses poèmes sont traduits du russe par Pierre Léon et Eve Malleret.)

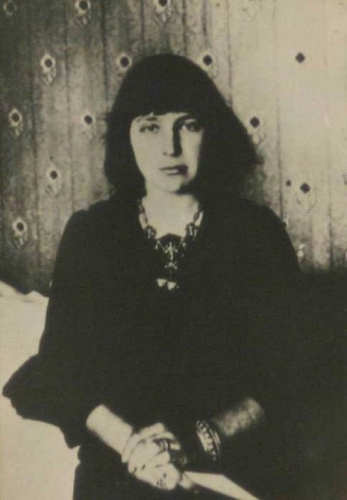

Photo de Marina Tsvetaïeva en 1914

De mes vers, écrits si tôt

Que je ne me savais pas poète,

Jaillis comme l’eau des fontaines,

Comme le feu des fusées,

S’engouffrant comme des diablotins

Dans le sanctuaire plein de rêves et d’encens,

De mes vers de jeunesse et de mort

– De mes vers jamais lus ! –

Jetés dans la poussière des librairies

(Où personne n’en veut ni n’en a voulu),

De mes vers, comme des vins précieux

Viendra le tour.

(Koktebel, mai 1913)

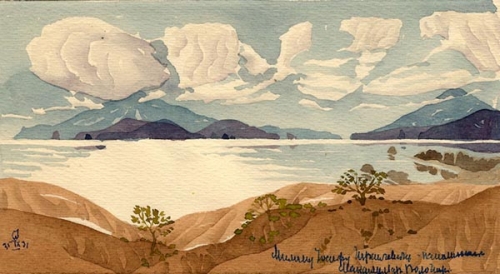

Deux poèmes de jeunesse (avant vingt ans) précèdent ceux écrits comme celui-ci en Crimée – dont « Si vous saviez, passants, atttirés... ». En 1911, un an après la publication de son premier recueil, L’Album du soir, Tsvetaïeva a été invitée dans cette station balnéaire sur la mer Noire, chez le poète symboliste Max Volochine. C’est là qu’elle a rencontré le journaliste Sergueï Efron, épousé en janvier 1912. En septembre est née leur fille Ariadna, dite Alia.

A S. E.

Avec défi, je porte son anneau !

Je suis sa femme devant l’éternité – pas sur papier.

Son visage est étroit

Comme une épée.

Sa bouche est muette, les coins abaissés,

Ses sourcils – douloureux et splendides.

Dans son visage tragique se sont mêlées

Deux dynasties anciennes.

Il est fin comme les branches naissantes.

Ses yeux – admirables, inutiles.

Sous les sourcils ailés déployés –

Deux précipices.

Je reste fidèle à son visage de chevalier,

– Pour vous tous qui mourez et vivez sans peur –

En des temps fatidiques – on chante

De telles stances – avant d’aller à l’échafaud.

(Koktebel, 3 juin 1914)

Marina Tsvetaïeva dédie souvent ses poèmes à ses proches, comme ceux à P. E., Piotr Efron, son beau-frère, malade de la tuberculose, ou pour sa grand-mère, en s’inspirant d’un portrait qui se trouvait dans la maison familiale à Moscou – elle apprendra plus tard qu’il représentait son arrière-grand-mère, morte dans les années 1850, la comtesse Bernatskaïa (précisé dans les notes en fin de volume).

L’ovale allongé, sévère,

Les plis de la robe noire…

Jeune grand-mère! Qui baisait

Vos lèvres hautaines ?

(Pour grand-mère, première strophe)

D’avant la Révolution encore, « Une fleur est accrochée à ma poitrine… » et « D’où me vient la tendresse… » (pour Ossip Mandelstam) m’ont émue, entre un court et beau poème qui s’accordait parfaitement à cette semaine très hivernale de février et un autre qui chante le mois d’août. « Tu n’es point femme mais oiseau, / Alors — vole et chante » écrit-elle (Légère est ma démarche…)

La vie n’est pas bruit ni orage,

Elle est ainsi : il neige,

La maison est éclairée,

Quelqu’un s’approche.

Lentement, la sonnerie étincelle,

Il entre. Lève les yeux.

Pas un bruit.

Les icônes flambent.

(1915)

Au mois d’août – les astres,

Au mois d’août – les étoiles,

Au mois d’août – les grappes

De raisin et de sorbier

Rouille – le mois d’août.

Avec une pomme impériale,

Lourde et bienveillante,

Tu joues comme un enfant.

Tu caresses le cœur comme une main.

Avec ton nom auguste :

Août ! – Cœur !

Le mois des baisers tardifs.

Des dernières roses, des dernières foudres !

Le mois des averses d’étoiles –

Août – Le mois

Des averses d’étoiles.

(7 février 1917)

Marina Tsvetaïeva montre une prédilection pour le tiret, le vers court, l’ellipse, les enjambements, des vers « comme le feu des fusées ». On l’imagine faisant lecture de ses poèmes, théâtrale, alternant les silences et les éclats. Lisant, par exemple, La lettre, dernier poème de la première partie du recueil. Je laisse la seconde pour un autre billet.

La lettre

On ne guette pas les lettres

Ainsi – mais la lettre.

Un lambeau de chiffon

Autour d’un ruban

De colle. Dedans – un mot.

Et le bonheur. – C’est tout.

On ne guette pas le bonheur

Ainsi – mais la fin :

Un salut militaire

Et le plomb dans le sein –

Trois balles. Les yeux sont rouges.

Que cela. – C’est tout.

Pour le bonheur – je suis vieille !

Le vent a chassé les couleurs !

Plus que le carré de la cour

Et le noir des fusils…

(Que le carré de l’enveloppe :

Encre et attraits !)

Pour le sommeil de mort

Personne n’est trop vieux.

Que le carré de l’enveloppe.

(11 août 1923)