« La source est l’œil de la terre ; elle nous voit si nous la contemplons dans la lumière, et elle gardera notre image dans ses sombres profondeurs, appelant notre âme. »

Atiq Rahimi, Les porteurs d’eau

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

« La source est l’œil de la terre ; elle nous voit si nous la contemplons dans la lumière, et elle gardera notre image dans ses sombres profondeurs, appelant notre âme. »

Atiq Rahimi, Les porteurs d’eau

Atiq Rahimi a obtenu le prix Goncourt pour Syngué Sabour en 2008. Cette année, il signe Les porteurs d’eau, un roman dont l’intrigue alterne entre deux personnages : Tom, un Afghan de 45 ans exilé à Paris, marié avec Rina, qui part pour Amsterdam où il devrait retrouver Nuria, rencontrée lors d’un de ses déplacements professionnels ; à Kaboul, Yûsef, un porteur d’eau comme son père, chargé de veiller sur Shirine, la femme de son frère disparu.

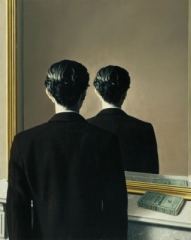

Magritte, La reproduction interdite, 1937

Musée Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

« Elle, Rina, dort ; toi, Tom, tu songes. » Le narrateur s’adresse à Tom (il a renoncé à son prénom afghan, Tamim) qui oscille entre rêve et pensée en regardant au réveil une sérigraphie de Magritte, La Reproduction interdite. C’est Rina qui l’a accrochée au mur, ils n’en ont jamais parlé. Jeune réfugié, Tom rêvait d’une école de beaux-arts, mais il a dû se contenter d’un emploi chez Anagramme, qui reproduit des peintures sur soie. Il lui a offert cette reproduction d’un tableau qui avait d’emblée suscité chez lui « une impression troublante de familiarité ». Sensation de déjà-vu ?

« Elle, Shirine, dort ; lui, Yûsef, songe. » Une érection matinale angoisse le porteur d’eau, et le fait que Shirine dorme d’un sommeil agité, le privant du rituel du petit déjeuner qui l’aide à se lever d’habitude. A quoi rêve-t-elle ? Certaines nuits, elle parle en hindi, qu’elle n’a jamais appris. On la dit « possédée ». Yûsef est troublé de l’avoir entendue prononcer le nom de Lâla Bahâri, « son seul ami dans le quartier », un Hindou. Yûsef a reçu des coups de fouet des Talibans pour ne pas avoir servi des musulmans en premier.

Tom et Rina ont une fille, Lola, et pourtant Tom est décidé à les abandonner : « Partir sans un mot. Sans regard. Sans baisers. Lâchement. » Un coup de tête ? Un coup de cœur ? Sur l’autoroute vers Amsterdam, en mars 2001, il entend annoncer la destruction par les Talibans des grandes statues de Bouddha dans la vallée de Bâmiyân – en épigraphe, Atiq Rahimi rappelle leur histoire contée par un moine bouddhiste du VIIe siècle – selon un décret condamnant toutes les statues non islamiques.

Afghanistan en 2007 : la niche laissée vide par une statue de Bouddha de Bamiyan

détruite par les talibans en 2001. PHOTO GORAN TOMASEVIC/REUTERS

Yûsef est attiré par Shirine et en a honte. Il s’habille chaudement, met son tablier de cuir, ses bottes de caoutchouc pour aller remplir à la source son outre en peau de bouc. « Dehors, il n’est plus Yûsef, mais le porteur d’eau. » La sécheresse, le froid qui gèle les conduites, rend encore plus précieuse l’eau chaude au parfum de rose que lui seul sait où aller chercher dans les entrailles de la colline et que tout le monde lui réclame.

Les porteurs d’eau : ce titre au pluriel désigne les deux protagonistes. La pluie torrentielle sur la route rappelle à Tom les mots de sa mère : « toutes les eaux du monde ont leur source dans l’œil de la femme ». Les deux mots ont la même origine : l’œil (« tchashm ») et la source (« tchashma »). Le roman d’Atiq Rahimi explore le trouble de ces deux hommes, l’un en Europe, l’autre en Afghanistan, entre présence et absence de la femme aimée ou de la femme de leur vie. Comme dans Syngué Sabour, son premier roman écrit en français, la relation entre l’homme et la femme est davantage faite de gestes que de paroles, le dialogue entre eux semble impossible, du moins entre Tom et Rina, mariés, et entre Yûsef et Shirine, la femme de son frère qu’il est censé protéger.

Au contraire, avec Nuria, la jeune auto-stoppeuse catalane que Tom fréquente à Amsterdam, les échanges sont vifs, joueurs, tout en conservant leur mystère. Songeant à leur première rencontre, il se souvient de sa surprise quand elle avait deviné, d’emblée, son origine afghane. Pourront-ils vivre ensemble, quand il aura trouvé un appartement à Amsterdam ? Et dans la capitale afghane, Shirine devinera-t-elle, répondra-t-elle au désir muet de son beau-frère ?

L’intrigue des Porteurs d’eau repose sur ces tensions dramatiques, tout en décrivant le contexte dans lequel évoluent les personnages. Atiq Rahimi restitue à travers eux les sentiments de l’exilé, d’une part, et la condition du porteur d’eau et des Kabouliens sous la loi des Talibans, intolérants envers les Hindous et envers tous ceux qui ne se soumettent pas, d’autre part. Si l’amosphère de Kaboul est menaçante pour des raisons politico-religieuses, le danger sourd aussi de l’indécision où Tom a plongé en allant à la recherche de Nuria et en abandonnant sa famille. Un roman de profonde solitude et de désarroi.

« Gras marchait vite, je peinais derrière lui. Mais chaque jour pourvoyait à une amélioration de mes fonctions physiques. Parfois c’était la souplesse que je sentais revenir, un autre jour le souffle était moins court et aujourd’hui je n’avais pas souffert de la moindre douleur dans le dos. Pour l’instant la guérison me garantissait un sentiment contre-nature : l’impression d’une reconquête quotidienne, comme si le processus de démolition biologique de la vie s’était inversé et que j’allais rajeunir jusqu’au jour où, la guérison achevée, la mécanique se renverserait à nouveau et où je recommencerais à me sentir vieillir, signe que je serais parfaitement rétabli. »

« Gras marchait vite, je peinais derrière lui. Mais chaque jour pourvoyait à une amélioration de mes fonctions physiques. Parfois c’était la souplesse que je sentais revenir, un autre jour le souffle était moins court et aujourd’hui je n’avais pas souffert de la moindre douleur dans le dos. Pour l’instant la guérison me garantissait un sentiment contre-nature : l’impression d’une reconquête quotidienne, comme si le processus de démolition biologique de la vie s’était inversé et que j’allais rajeunir jusqu’au jour où, la guérison achevée, la mécanique se renverserait à nouveau et où je recommencerais à me sentir vieillir, signe que je serais parfaitement rétabli. »

(Le 18 septembre, dans les Cévennes vivaraises)

Sylvain Tesson, Sur les chemins noirs

Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson raconte sa traversée de la France à pied, du Sud-Est jusqu’au Cotentin, du 24 août au 8 novembre 2015, une marche en guise de rééducation qu’il s’était promis d’entreprendre s’il s’en sortait. Le livre s’ouvre sur deux cartes – celle de la France « hyper-rurale », celle de son itinéraire (ci-dessous) – et un avant-propos qui résume deux chocs survenus dans sa famille où « la vie ressemblait à un tableau de Bonnard » : sa mère était morte – « et moi, pris de boisson, je m’étais cassé la gueule d’un toit où je faisais le pitre ».

Après quatre mois d’hôpital, il a réchappé d’une chute de huit mètres qui l’a abimé physiquement et a laissé intact son goût de la route buissonnière. « Pas n’importe quelle route : je voulais m’en aller par les chemins cachés, bordés de haies, par les sous-bois de ronces et les pistes à ornières reliant les villages abandonnés. » Le train, à une allure qu’il juge folle (« la vitesse chassait le paysage »), l’amène à Nice puis à la gare de Tende, son point de départ.

Avant de monter vers le col de Tende, comme les Russes qui « s’asseyent quelques secondes » avant de partir en voyage, font le vide, pensent à ceux qu’ils quittent, il s’assied, puis se met en route. Les pins noirs sur la crête du Mercantour le font penser à la Chine, mais il se rappelle l’injonction de Pessoa : « De la plante, je dis « c’est une plante », / De moi je dis « c’est moi ». / Et je ne dis rien de plus. / Qu’y a-t-il à dire de plus ? » Résolution difficile à tenir : comment regarder les choses sans laisser monter les souvenirs, sans se rappeler ses peintres ou écrivains de prédilection ?

« Je plaçais mon salut dans le mouvement. » En quelques pages journalières, Sylvain Tesson raconte sa progression, du concret et des rêveries, sa jouissance de revenir au « temps des bivouacs ». Au début, il se traîne, le dos souffre. Pour soulager son corps de la nuit sous tente, il cherche de temps à autre un gîte. Pas facile d’échapper à l’administration de la « ruralité » au sens du rapport Ayrault-Valls : « Ce que nous autres, pauvres cloches, tenions pour une clef du paradis sur Terre – l’ensauvagement, la préservation, l’isolement – était considéré dans ces pages comme des catégories du sous-développement. »

Sur les chemins noirs est le récit d’une marche forcée volontaire hors des sentiers battus, autant que possible à distance des aménagements du territoire, le temps d’une prise de conscience. Pourquoi passer sa vie à cavaler ? Comment font ces gens qui s’enracinent quelque part pour la vie ? Où vivre librement sans trop de pression sociale ? « L’évitement me paraissait le mariage de la force avec l’élégance. » Sylvain Tesson n’est ni ermite ni asocial. De temps à autre, un ami, une sœur viennent marcher un peu avec lui. Il parle avec ceux qu’il rencontre en chemin, partage son pain avec des chats maigres. Le silence est son allié. L’amélioration physique est notable, mais il doit composer avec les médicaments, les douleurs, les faiblesses, les réactions parfois étranges devant sa nouvelle apparence.

Un livre court (170 pages) pour un long itinéraire à l’aide des merveilleuses cartes d’état-major de l’IGN. Les descriptions sont rapides, les paysages sentis plus que photographiés. Il y est question de « l’époque », la nôtre ; elle lui paraît tout sauf glorieuse, livrée aux bureaucrates et au commerce, envahissante. « Récemment, le chef de l’Etat français s’était piqué d’infléchir le climat mondial quand il n’était même pas capable de protéger sa faune d’abeilles et de papillons (Fabre en aurait pleuré). »

« Certains hommes espéraient entrer dans l’Histoire. Nous étions quelques-uns à préférer disparaître dans la géographie. » L’écrivain a le goût de la formule, du calembour – « Oraison, funèbre endroit. » Il fait au lecteur le plaisir de ne pas s’appesantir. Les paysages ne lui sont pas simplement le « décor du passage », le marcheur va à leur rencontre, écoute leur histoire, découvre « le trésor des proximités ».

En lisant Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson, j’ai aimé sa façon de partager cette traversée inédite faite d’efforts et de plaisirs, de questions sur le monde et sur soi. Un cadeau d’un écrivain-voyageur pour qui le voyage, même dans son propre pays, est toujours aussi cheminement intérieur et quête de lumière.

A l’angle de l’avenue Franklin Roosevelt et de l’avenue des Phalènes, cette superbe villa de style Art nouveau, attribuée à l’architecte Léon Delune, est surnommée le « Château Delune ». Bien restaurée, elle a retrouvé ses boiseries vert pâle et gris beige.

Cette maison joue un rôle majeur dans le roman de Jacqueline Harpman, Le bonheur dans le crime (1993). Vous en trouverez l’histoire et la description sur le site de l’Inventaire du patrimoine architectural. Actuellement, elle abrite une ambassade.